AVANT-PROPOS : les articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » ne représentent pas les positions de notre tendance, mais sont publiés à titre d’information ou pour nourrir les débats d’actualités.

SOURCE : Bastamag

Les enquêtes faisant suite à des interventions létales controversées impliquant des forces de l’ordre aboutissent majoritairement à des classements sans suite ou des non-lieux. Le sentiment d’impunité qui s’en dégage interroge fortement. Proches des victimes, avocats et collectifs militants témoignent de cette réalité.

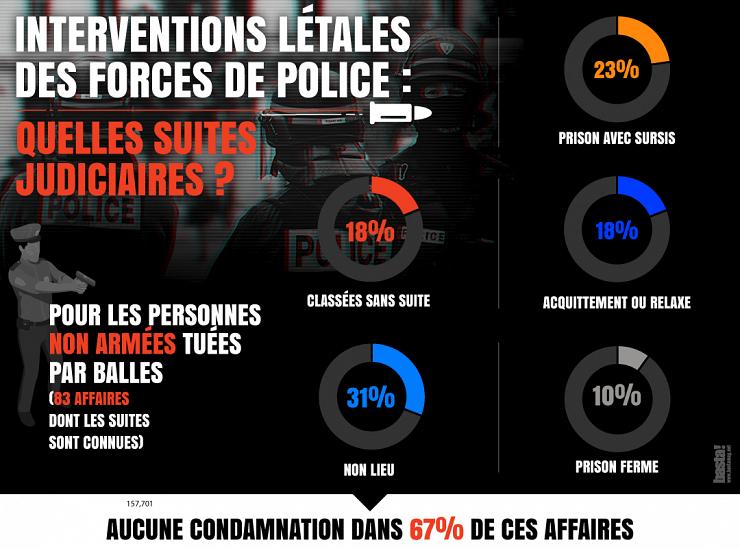

« À partir du moment ou un policier fait usage d’une arme à feu, il est normal que la justice vérifie si cela est justifié », confie un magistrat à Basta !. « Si le caractère proportionné est incontestable, alors il n’y a pas de suite. Si les choses paraissent confuses ou contestées par des témoins ou par l’examen de vidéos, cela doit faire l’objet d’une enquête pour s’en assurer. » Or, sur les 213 affaires d’interventions létalesdont nous connaissons les suites judiciaires (de janvier 1977 à juin 2020), les deux-tiers n’ont eu aucun prolongement (classée sans suite ou non-lieu). Cela signifie-t-il que « le caractère proportionné » de l’usage de la force est « incontestable » ? Et ce, quelles que soient les circonstances et les modalités de l’intervention – personnes non armées tuées par balle, par une grenade, par une clef d’étranglement ou suite à des coups et blessure ? Cette forte proportion d’enquêtes non menées à terme interroge.

Les décès liés à des tirs de riposte de la part des policiers ou gendarmes contre des personnes ayant ouvert le feu contre eux n’expliquent qu’une partie – un tiers – des classements sans suite (84 dossiers classés sans suite, soit 39 % des affaires). Et parmi ces dossiers enterrés, la moitié concerne les dix-sept militants indépendantistes kanaks tués dans des circonstances suspectes, lors de l’assaut de la grotte d’Ouvéa en 1988 par plusieurs unités militaires (l’accord de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie classera l’affaire). Quid du reste des classements sans suite, et de la forte proportion de non-lieux (59 affaires, soit 28 %) ? « Le non-lieu, ça veut dire qu’il s’est tué tout seul. Si ce ne sont pas les policiers, qui l’a tué ? », nous demandait l’oncle de Mahamadou Marega, tué à Colombes (Hauts-de-Seine), en 2010, après avoir reçu seize décharges de taser, été aspergé de gaz lacrymogène, plaqué au sol et menotté. Le Défenseur des droits avait préconisé des sanctions disciplinaires contre les policiers, sans effet.

Enquêtes bâclées, scellés disparus, reconstitution refusée…

« S’il n’y a pas d’éléments probants, bien souvent c’est la parole de l’un contre celle de l’autre, et donc c’est classé », poursuit notre magistrat. Problème : dans ces affaires où les policiers et gendarmes enquêtent sur leurs collègues, rares sont les procédures non émaillées d’omissions, d’incohérences, de contradictions, voire de mensonges. Ces zones d’ombres sont loin d’être dissipées pas l’instruction, censée se faire à charge et à décharge. « Les actes les plus élémentaires à une procédure ne sont pas respectés », s’étonne l’avocat de nombreuses familles de victimes des forces de l’ordre, Yassine Bouzrou. (Voir notre interview).

Souvent, les demandes de reconstitution, formulées par les proches, ne sont pas acceptées. Concernant la mise à mort de Lamine Dieng, étouffé dans un camion de police en 2007, la juge s’est contentée d’une « mise en situation », lors d’une confrontation dans son bureau entre les policiers et la famille. « Un des policiers a refusé de menotter son collègue ni de s’asseoir de peur de… le blesser », nous confiait Ramata Dieng. Les photos ou les vidéos de la scène ne sont pas consultées. « On veut les vidéos », clament les proches d’Ibrahima Bah, mort en moto à Villiers-le-Bel en 2019. Des témoins clefs ne sont pas auditionnés. Les pièces à convictions ne sont pas mises sous scellées. Parfois elles disparaissent – comme le dossier médical d’Abou Bakari Tandia, retrouvé dans le coma dans sa cellule du commissariat de Courbevoie (Hauts-de-Seine) en 2004 alors qu’une expertise pointait un décès « par privation d’oxygène due à des contentions répétées » (non-lieu). Voire sont même détruites « par erreur », comme l’arme du policier qui tué Babacar Gueye, à Rennes en 2015 (lire notre enquête). Sans compter les tentatives d’intimidations des proches de la victime dans plusieurs affaires.

La victime présentée comme responsable de sa mort

À chaque décès controversé, les mêmes procédés se suivent et se répètent. Avant même les conclusions de l’enquête, les autorités évoquent, au choix, la légitime défense, une « mort naturelle » liée à des antécédents médicaux, ou mettent en cause le « comportement suicidaire » de la victime. Quitte à omettre certains extraits du rapport d’autopsie. On l’a vu dernièrement avec Mohamed Helmi Gabsi, décédé lors de son interpellation par des policiers municipaux à Béziers. Le procureur préfère insister sur « une prise massive de cocaïne » plutôt que sur le « traumatisme cervical »lié au plaquage par les policiers et qui « apparaît donc avoir participé au décès »(éléments révélés par Mediapart).

« Quand la force publique tue, il doit y avoir un procès public »

Quand la victime n’a commis aucun délit notable au moment des faits, son éventuel passif judiciaire est fortuitement livré au débat public. En 1988, la sœur de Malik Oussekine, tabassé à mort en marge d’une manifestation, était présentée comme une prostituée, et son frère un malfaiteur. Adama Traoré ? « Pas un enfant de chœur », selon certains médias. Angelo Garand ? Un « gitan en cavale ». Amine Bentounsi ? Un « caïd multirécidiviste », etc. En quoi cela justifie-t-il de perdre la vie suite à un usage de la force controversé ? La peine de mort, abolie en 1981, est-elle tolérée préventivement dans certains cas ? Le code de déontologie des policiers stipule que policiers et gendarmes doivent accorder « la même attention et le même respect à toute personne », quel que soit leur passé judiciaire ou leur délit. « À la limite, si on nous faisait la démonstration que ce ne sont pas des meurtres… mais qu’il y ait une volonté de transparence sur les choses », concédait Omar Slaouti, membre du comité vérité pour Ali Zizi, mort à 69 ans suite à un contrôle en 2009, à Argenteuil. Un procureur confirme : « C’est évident que se priver d’un élément susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité est un manquement. »

Ces ordonnances rendues à huis clos, dans le silence feutré des bureaux des palais de justice sont loin de satisfaire les exigences de « vérité et de justice » des familles, contraintes de se constituer partie civile pour accéder à un dossier. « Tous les éléments à charge ne sont pas pris en compte. Quand la force publique tue, il doit y avoir un procès public », estime Aurélie Garand, dont le frère Angelo avait été abattu à Seur (Loir-et-Cher) par des membres du GIGN, en mars 2017 (lire notre article). La Cour de cassation n’a pas admis le pourvoi déposé par sa famille contre le non-lieu. Ultime recours, cette dernière va saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

La fabrique de l’impunité

Pourquoi une telle réticence à poursuivre les policiers et à les condamner si une faute est avérée ? Y-a-t-il une explication juridique ? « Je ne comprends pas comment un magistrat, si brillant dans certains dossiers, peut produire des instructions si misérables lorsque les policiers sont impliqués », s’interroge aussi Yassine Bouzrou. Une explication tient au fait que les magistrats laisseraient les agents dépositaires de la force publique décider eux-même de la légitimité de la violence de l’interpellation. Un élément qu’on retrouve noir sur blanc dans les ordonnances : « Le juge ne peut (…) substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent », explique ainsi l’arrêt de non-lieu en faveur du gendarme qui a tué d’une balle dans le thorax Luigi Duquenet en 2010, dans le Loir-et-Cher. Suspecté d’avoir volé 20 euros, il s’était enfui en voiture et avait tenté de forcer un barrage de gendarmerie. Dans une autre affaire le père de Pascal Taïs, retrouvé mort au commissariat d’Arcachon en avril 1993, le corps recouvert d’ecchymoses, s’inquiétait que « les conclusions de l’ordonnance du non-lieu ressemblent fort curieusement, à la virgule près, à celles du Service régionale de police judiciaire » [1].

« Il faut bien comprendre que l’absence d’enquêtes indépendantes est seulement l’un des éléments de la fabrique de l’impunité. Cela se poursuit ensuite avec des procureurs ou des juges d’instruction qui restent très réticents, même quand il y a des preuves, à renvoyer un policier devant un tribunal », analysait, pour Basta !, la sociologue Magda Boutros, qui travaille sur les mobilisations contre les violences et discriminations policières (lire notre entretien). « Cela explique le nombre de classements sans suite et de non-lieux dans la plupart de ces affaires. Les procureurs et les juges d’instruction travaillent de manière quotidienne avec la police, ils en sont dépendants pour mener leurs enquêtes et faire avancer les procédures judiciaires. D’où leur réticence quand des policiers sont accusés de commettre des infractions. »

« Les enquêtes de l’IGPN aboutissent toutes »

Dans ces affaires, le ministère de l’Intérieur peut saisir l’IGPN, l’IGGN ou la police judiciaire pour enquêter sur leurs collègues mis en cause. Ce qui pose un grave problème de partialité de l’autorité, en position de juge et partie. Cette situation, viciée par « l’esprit de corps » de la profession, n’aide pas à la manifestation de la vérité. La sœur de Mehdi, mort en scooter une nuit de décembre 2016, alors qu’il était poursuivi – et heurté selon les témoins – par une voiture de police, a vu son dépôt de sa plainte refusé dans plusieurs commissariats de Lyon. Elle a finalement pu se constituer partie civile. Un premier non-lieu a été rendu fin 2019. La directrice de l’IGPN, Brigitte Julien , balaye ces accusations : « Ce n’est pas parce que des policiers enquêtent sur des policiers que nous sommes complaisants. Les enquêtes de l’IGPN aboutissent toutes. Elles n’aboutissent peut-être pas à ce que les gens veulent entendre », rétorquait-elle sur BFM. Une affirmation plutôt mise à mal par la contre-enquête de Pascale Pascariello et David Dufresne pour Médiapart qui ont épluché des dizaines de dossiers.

De leur côté, les forces de l’ordre s’estiment être une des professions les plus contrôlées, les plus surveillées, notamment par la« police des polices ». En réalité, l’intransigeance de l’IGPN dépend de la nature des faits constatés. « Les dénonciations d’usage abusif de la force par la police aboutissent moins souvent à une sanction que celles de tout autre type d’atteintes ; et, lorsque ces cas de violences sont sanctionnés, ils le sont proportionnellement moins gravement que les autres formes de déviances policières », relevait le chercheur Cédric Moreau de Bellaing, auteur d’une étude sur les sanctions de cette instance de contrôle [2].

« Le contrôle par des pairs est la clé de la déontologie, parce qu’on se pose la question tous les jours : ce policier est-il digne d’être des nôtres ? », assurait la directrice de l’IGPN, Brigitte Julien, pour défendre le travail et l’indépendance de l’institution. Les policiers condamnés à des peines substantielles pour des violences ou un homicide ne sont pas pour autant révoqués. Le policier reconnu coupable de « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l’autorité publique » envers Amine Bentounsi, Damien Saboundjian, a été condamné à cinq ans de prison avec sursis. Il est toujours en fonction. Et est également devenu délégué syndical d’Unité SGP Police (affiliée à Force ouvrière), juste avant le confinement. « Il n’y a eu aucune sanction disciplinaire, ce qui témoigne de l’indépendance absolue des procédures judiciaires et administratives », commente l’avocat du policier, interrogé par Médiapart. « La hiérarchie a toujours considéré qu’il avait agi en légitime défense », précise-t-il. Certains fonctionnaires sont simplement mutés, d’autres se voient même promus ou décorés. En résumé, une condamnation ne vaut pas révocation.

Vers un organisme d’enquête indépendant ?

Quelles sont les solutions pour que la légitimité d’un usage de la force létale, quand les circonstances le rendent controversé, puisse être évaluée en toute transparence et sanctionnée s’il y a faute ? La CGT Police, syndicat minoritaire, demande à ce que « la police des polices » soit placée sous l’autorité du ministère de la Justice. Le collectif Vies Volées, et d’autres, demandent depuis des années la création d’un organisme public, indépendant de la police et de la gendarmerie, afin d’enquêter sur les plaintes déposées, et qu’une réglementation associe la famille dans le constat du décès. Un récent collectif citoyen, Contrôle de Police, cofondé notamment par des militants écologistes, demande également « la création d’une autorité indépendante » et « la suppression de l’IGPN ».

« On peut imaginer une autorité similaire au Défenseur des droits. Cette instance dispose déjà d’enquêteurs, mais pour l’instant ceux-ci n’ont pas les mêmes pouvoirs d’enquête que l’IGPN. Ils n’ont pas la possibilité de demander à un commissariat de leur révéler certains documents, ni celle de relever des preuves, etc. », suggère la chercheuse Magda Boutros, ajoutant, « Si un organe indépendant comme le Défenseur des droits disposait des mêmes pouvoirs d’enquête que l’IGPN ou l’IGGN, cela pourrait assurer que ces enquêtes soient menées de manière plus indépendante et impartiale qu’aujourd’hui. » De telles structures autonomes, composées de citoyens, de magistrats, de médecins légistes, d’anciens officiers, existent à l’étranger : l’Autorité indépendante pour la déontologie de la police (IOPC) au Royaume-Uni ou le Bureau des enquêtes indépendantes au Québec. « Nous nous sommes adressés à vos prédécesseurs, aucun n’a réagi. Êtes-vous celui qui brisera enfin l’omerta et osera affronter les réalités de l’impunité des violences racistes et policières ? », ont écrit, le 23 juin, à l’adresse d’Emmanuel Macron, plusieurs familles de victimes.

Ludo Simbille, avec Ivan du Roy

| Une impunité dénoncée depuis longtemps Des organisations comme le Mouvement de l’immigration et des banlieues (MIB), des ONG comme Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme ou encore l’Acat dénoncent depuis longtemps ces « policiers au-dessus des lois ». La France a été condamnée à plusieurs reprises par les instances internationales, notamment par la Cour européenne des droits de homme pour « enquête lacunaire » ou « violation du droit à la vie ». Dernièrement, la France a accepté un « règlement à l’amiable » avec la famille de Lamine Dieng, étouffé dans un camion de police en 2007, pour éviter une condamnation de la juridiction européenne. Les proches du jeune homme y voient un « aveu de culpabilité » de la part de l’État, arraché après treize longues années de mobilisation. En attendant, « les agents n’ont même pas perdu une minute de salaire », se désole Ramata Dieng. |