AVANT-PROPOS : les articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » ne représentent pas les positions de notre tendance, mais sont publiés à titre d’information ou pour nourrir les débats d’actualités.

SOURCE : Bastamag

Tué par balles, mort d’une asphyxie ou d’un malaise entre les mains de la police ou en fuyant les forces de l’ordre… Basta ! a recensé 213 affaires d’interventions policières létales, en quatre décennies, dont l’issue judiciaire est connue. Voici le résultat de notre enquête.

« Je peux vous assurer qu’il n’y a aucune impunité pour la police ». Invité par le journal Le Parisien début juin, le directeur général de la Police nationale, Frédéric Veaux, se veut catégorique face aux lecteurs désireux d’obtenir des explications, dans le contexte d’une mobilisation d’une ampleur inédite contre les brutalités policières [1]. Depuis la mort de George Floyd aux États-Unis et à l’appel du Comité Adama, du nom de ce jeune homme mort pendant son arrestation à Beaumont-sur-Oise en juillet 2016, plusieurs dizaines de milliers de manifestants descendent dans la rue pour obtenir « vérité et justice pour toutes les victimes de la police ou de la gendarmerie ».

Aucune impunité ? Plusieurs fins de non-recevoir judiciaires sont tombées ces derniers mois. L’affaire des agents de la BAC ayant ouvert le feu sur un véhicule et tué Gaye Camara de huit balles à Épinay-sur-Seine mi-janvier 2018 ? Non-lieu. L’affaire des agents de la BAC – encore –, appelés pour des nuisances de voisinage dans un immeuble à Paris et ouvrant le feu sur Shaoyao Liu, devant ses enfants, dans son appartement ? Non-lieu. L’affaire du gendarme qui a lancé la grenade offensive, tuant Rémi Fraisse lors d’une manifestation en octobre 2014 dans le Tarn ? Non-lieu confirmé en appel.

Ces noms, ces drames, viennent s’ajouter à une longue liste de décès décrétés sans responsable ni coupable par les instances pénales [2]. Aucun chiffre, aucune donnée, aucun rapport officiel ne répertorient le bilan précis des affaires judiciaires et de leurs conclusions. Pour tenter de remédier à ce défaut d’information, Basta ! s’est attelé à ce travail, à partir de notre recensement des interventions policières mortelles, avec leurs différents contextes. Qu’en est-il quand les conditions de ces interventions fatales apparaissent troubles, que la version des forces de l’ordre est contestée par des témoins et des proches, qu’une plainte a été déposée pour au moins connaître la « vérité », et obtenir « justice » s’il y a faute ?

De janvier 1977 à juin 2020, 703 personnes sont décédées des suites d’une intervention policière ou suite à l’action d’un agent en dehors de son service. Nous avons exclu les affaires sur lesquelles nous ne disposons d’aucune information sur la réponse pénale qui leur aurait été donnée ; celles, en cours, sur lesquelles la justice ne s’est pas encore prononcée (101 affaires) ; les homicides commis par des agents hors-service (78 personnes tuées) ; les interventions ou opération anti-terroristes (24 suspects décédés, ce qui n’empêche pas que les modalités d’une intervention anti-terroriste puissent, le cas échéant, être interrogées devant la justice) [3].

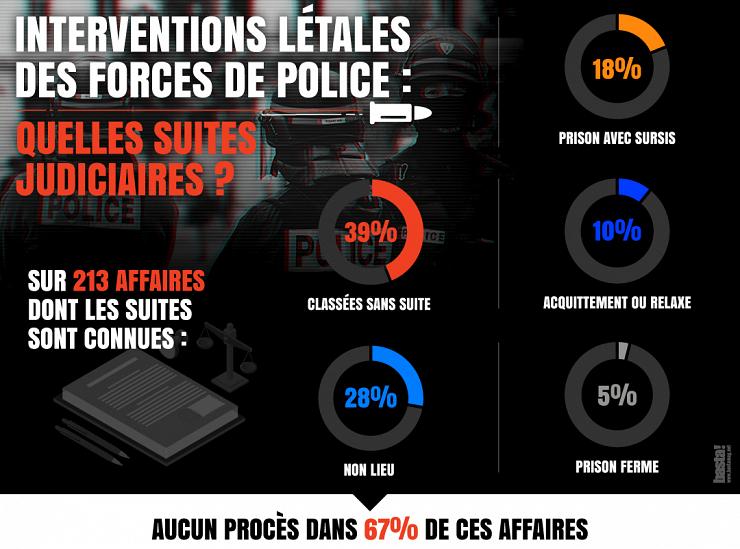

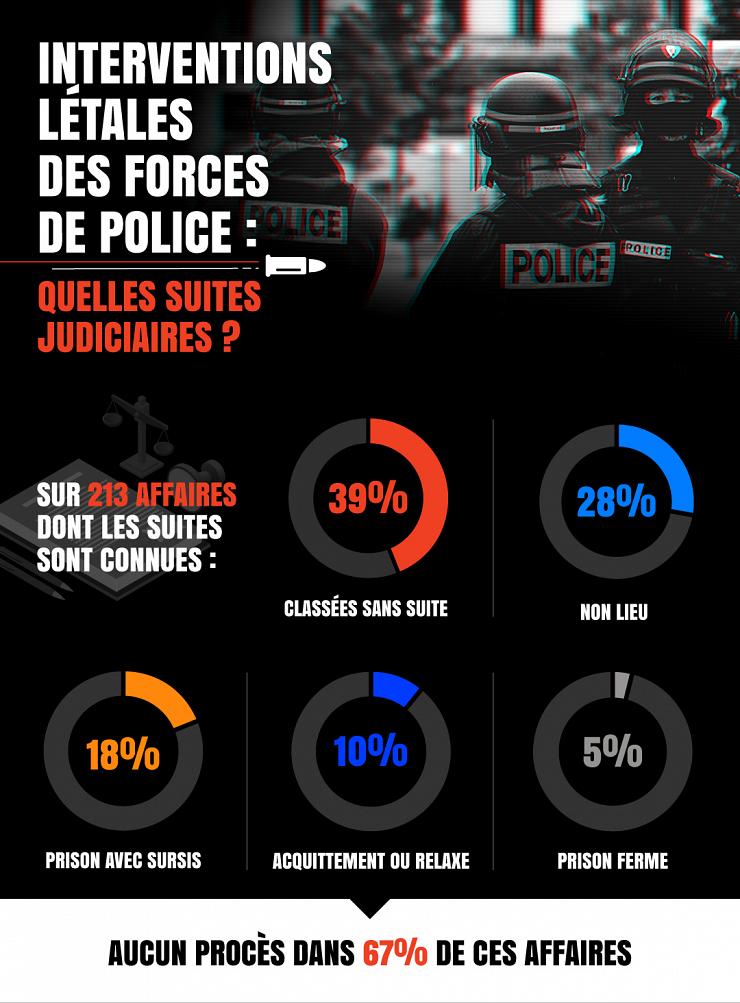

Il nous reste donc 213 affaires sur lesquelles nous disposons d’informations relatives aux suites judiciaires qui leur ont été données. Voici le résultat global des réponses pénales apportées :

Quelles décisions pénales ?

Au total, nous avons compté au moins 84 classements sans suite, 59 non-lieux, 10 relaxes, 12 acquittements, 38 peines de prison avec sursis, 10 peines de prison ferme, assorties ou non de sursis [4]. Deux affaires sur trois n’ont débouché sur aucun procès : cela signifie que la justice n’a pas rendu de décision claire (classement sans suite ou non-lieu). Une telle décision aurait pourtant pu aussi bien exonérer les agents impliqués d’une faute dont ils sont accusés que ne pas laisser impuni un éventuel usage illégal de la force.

Ces affaires recouvrent des contextes d’intervention de natures différentes. La responsabilité juridique des forces de l’ordre n’est donc pas la même lorsqu’elles sont impliquées dans un accident routier, la chute ou la noyade d’un « suspect », dans l’ouverture du feu, ou encore dans un décès par asphyxie lors d’une interpellation (voir notre méthodologie).

| Repères :

– Un classement sans suite est décidé par le procureur de la République lorsqu’il juge qu’il n’y a pas matière à poursuivre une enquête publique. – Un non-lieu est une décision prononcée par un juge à la fin de son instruction lorsqu’il estime que celle-ci n’a pas permis d’apporter d’éléments suffisants pour engager des poursuites pénales. Cette instruction doit se faire à charge et à décharge. Un non-lieu peut être confirmé ou non par une cour d’appel. – Une relaxe est une décision prononcée par une cour de justice qui déclare non coupable le prévenu traduit devant le tribunal. Elle concerne les délits et contraventions. – Un acquittement est une décision prononcée par une cour d’assises qui déclare le prévenu non coupable du crime dont il était accusé. Le rôle du parquet : Dès la constatation d’un décès, une première enquête est déclenchée par le parquet, dépendant du ministre de la Justice, pour « recherches des causes de la mort ». Le parquet peut ensuite décider de classer l’affaire ou de poursuivre s’il estime qu’il existe suffisamment d’éléments. Il peut ouvrir une information judiciaire avec la nomination d’un juge d’instruction. Le rôle du juge d’instruction : Une fois nommé, le juge d’instruction va mener ses investigations. Les proches de la victime peuvent porter plainte et se constituer partie civile pour accéder au dossier d’instruction. Le rôle de l’IGPN ou de l’IGGN : Ces services internes aux forces de police peuvent mener leur propre enquête administrative pour déterminer si l’agent concerné a respecté ou non la procédure (le résultat de ces enquêtes internes n’est pas traité par notre travail, voir à ce sujet l’enquête qu’y a consacré Mediapart) |

Personnes non armées tuées par balles : les deux-tiers des affaires s’achèvent sans condamnation

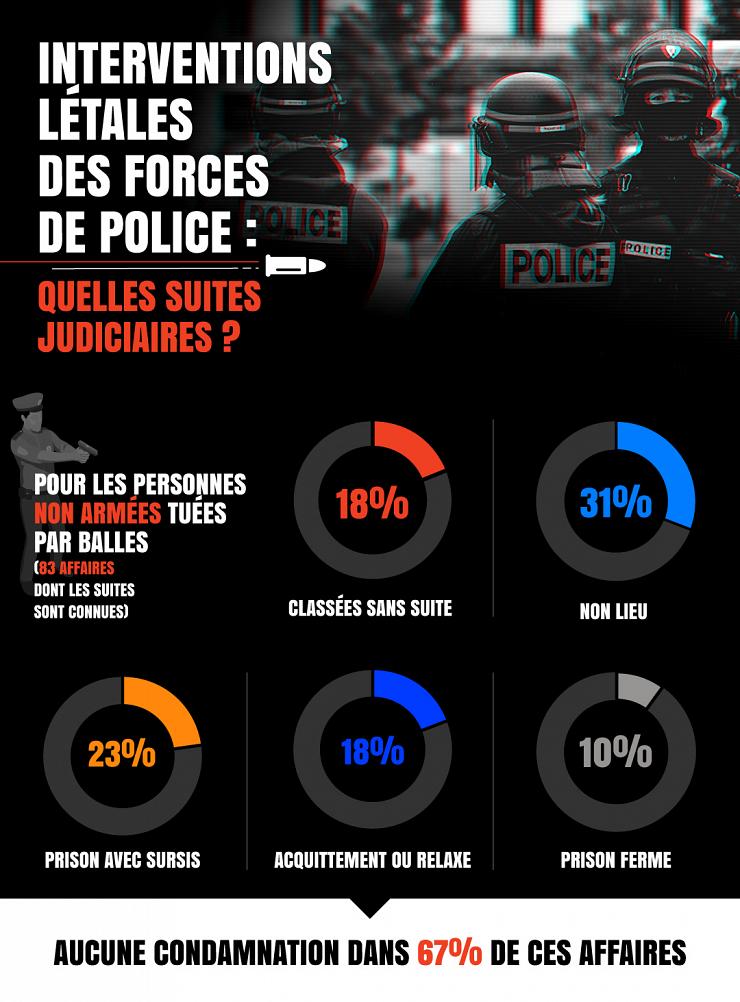

Parmi ces 213 affaires, nous nous sommes intéressés à certains contextes particuliers où le recours à la force peut être, a minima interrogé, voire considéré comme disproportionné ou illégal. C’est le cas lorsqu’une personne non armée est tuée par balles par les forces de l’ordre. Nous avons recensé 83 affaires de ce type. En cas de mise en examen des policiers ou gendarmes auteurs des coups de feu, les motifs invoqués sont alors : homicide involontaire ou volontaire, violences volontaires, ou coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Même dans cette configuration – un agent dépositaire de la force publique ouvrant le feu sur une personne désarmée –, les condamnations restent très minoritaires : 19 affaires ont conduit à une peine avec sursis, 10 à de la prison ferme. Les non-lieux et classements sans suite demeurent importants, d’où le sentiment d’injustice partagé par de nombreuses familles de victimes.

Personnes tuées alors qu’elles sont armées : trois condamnation à du sursis

Dans le cas de personnes abattues alors qu’elles étaient armées, qu’elles aient ou non attaqué les forces de l’ordre ou une personne tierce, les agents ne sont quasiment jamais inquiétés [5]. La justice considère la plupart du temps que les policiers et gendarmes ont alors agi en état de légitime défense, même dans les quelques cas où il s’agit d’arme factice [6].

Dans seulement trois affaires, une peine de prison avec sursis a été prononcée en quarante ans. Dans l’affaire Thibault Cottoni à Asnières (Hauts-de-Seine) en 1991 : ce mineur (14 ans) était armé d’un spray de gaz lacrymogène, et a été tué par balles à son domicile. Dans celle de Djibril Bathily, tué en possession d’une arme factice alors qu’il tentait de s’enfuir lors d’un braquage d’une boutique de vêtement à Paris, en février 2006. Et enfin dans l’affaire Amine Bentounsi, tué d’une balle dans le dos à Noisy-le-Sec en avril 2012. Après avoir été acquitté en première instance, le policier auteur des coups de feu est condamné en appel à cinq ans de prison avec sursis. La mise en examen du policier avait déclenché la colère de ses collègues, lors de l’entre-deux tours de l’élection présidentielle de 2012. La sœur de la victime, Amal Bentounsi, a cofondé le collectif Urgence notre police assassine et s’est battue pendant cinq années pour que la justice se prononce.

« Dès qu’un agent sort son arme et tire en état de légitime défense, c’est la certitude de voir sa carrière prendre un coup d’arrêt. Aujourd’hui, au premier dérapage, à la première claque distribuée, c’est au minimum le conseil de discipline, sans parler des recours devant le Défenseur des droits et des poursuites judiciaires, avec mise en examen systématique », affirmait Patrice Ribeiro, le secrétaire général du syndicat de policiers Synergie-officiers (affilié à la CFE-CGC avec le syndicat Alliance), fin janvier 2020, au Figaro [7]. D’un point de vue pénal, l’étude des faits lui donne tort. Reste qu’au nom de cette « insécurité juridique » qui menacerait les policiers, la loi de sécurité intérieure promulguée en 2017 a étendu le droit d’ouverture du feu des policiers et gendarmes, au-delà du cadre de légitime défense. Désormais, ils sont autorisés à ouvrir le feu non seulement en cas de danger immédiat mais également d’une menace anticipée. Plusieurs collectifs demandent l’abolition de ce qu’ils considèrent comme un « permis de tuer ».

Tués avec des armes dites « non létales » : 14 affaires, 1 condamnation à du sursis

Depuis 2010, treize décès sont liés à l’usage d’armes dites intermédiaires ou « non létales » : grenades, lanceurs de balle de défense, et tasers, que le ministère de l’Intérieur envisageait de généraliser en remplacement des clés d’étranglement. Neuf enquêtes sont en cours mais, à ce jour, aucun fonctionnaire n’a été mis en examen. Dans l’affaire Zineb Redouane, décédée à Marseille le 3 décembre 2019, après avoir reçu un éclat de grenade alors qu’elle était à sa fenêtre, les premiers éléments de l’enquête évoquent un « tir accidentel ». Dans l’affaire Loïc Louise, tué lors d’une rixe dans le Loiret en 2013, le gendarme qui a utilisé le pistolet à impulsion électrique a été placé sous le statut de témoin assisté (c’est-à-dire le statut d’une personne mise en cause dans une affaire pénale sans être mise en examen).

Dans l’affaire Rémi Fraisse, tué par une grenade dans le Tarn lors d’une manifestation en 2015, les plaintes de la famille ont abouti à un non-lieu, comme quatre décennies plus tôt pour Vital Michalon, tué dans les mêmes circonstances lors d’une manifestation anti-nucléaire en 1977. Non-lieu également dans l’affaire Mahamadou Marega, en 2010, interpellé chez lui à Colombes, menotté aux pieds et aux mains, aspergé de gaz lacrymogène et cible de seize tirs de pistolets à impulsion électrique. Le seul policier sanctionné pour l’usage mortel d’une arme pourtant dite « non létale » a écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis (sans mention sur son casier judiciaire), sept ans après les faits : il avait tiré au flashball sur un quadragénaire, Mustapha Ziani, à Marseille, en décembre 2010.

« Malaise » ou « asphyxie » : presque deux-tiers de non condamnation

Selon notre décompte, 81 personnes sont – officiellement – décédées d’un arrêt cardiaque ou respiratoire lors d’une arrestation sur la voie publique, de leur transport dans un véhicule de police, en détention dans un commissariat, ou lors de leur expulsion du territoire. Ces morts suspectes entre les mains de la police sont souvent consécutives à des coups et blessures, combinées à l’usage par les policiers de techniques controversées, comme la clef d’étranglement, le plaquage ventral ou le « pliage ». Les mobilisations suite aux décès de Lamine Dieng, dans un fourgon de police à Paris, d’Adama Traoré interpellé par des gendarmes ou de Cédric Chouviat, dont le plaquage au sol a été filmé, ont tragiquement médiatisé ces situations (Lire notre article sur ces décès).

Parmi ces 81 affaires, nous ne disposons d’aucune information sur 35 d’entre-elles, 21 affaires sont en cours, 15 enquêtes ont été classées sans suite ou ont débouché sur un non-lieu. Lorsqu’ils sont mis en examen, les fonctionnaires incriminés le sont pour « coups et blessures » ou « homicide involontaire ». Ce motif de mise en examen est contesté. Pour Arié Alimi, l’avocat de la famille de Cédric Chouviat, le livreur décédé suite à un contrôle routier à Paris en janvier 2020, cette qualification est un « euphémisme de la réalité ». Alors que trois policiers viennent d’être mis en examen pour homicide involontaire, il demande une requalification, conformément à la plainte de la famille, en « violences volontaires ayant entraîné la mort ». Cédric Chouviat a répété sept fois « J’étouffe » aux agents qui le plaquaient au sol, avant de rendre son dernier soupir [8].

« Laissez-nous respirer »

Certains agents se défendent en disant avoir agi « conformément à la procédure habituelle ». Sous entendu : une violence, même létale, serait légitime du moment qu’elle est autorisée légalement. La plainte des proches d’Aboubacar Abdou, décédé à Nantes en novembre 2017, lors de son interpellation après avoir été menotté et plaqué au sol, a ainsi été classée sans suite par le parquet [9]. Le motif ? « Absence d’infraction pénale ». Les côtes cassées et le poumon perforé relevés lors de l’autopsie ne seront donc pas expliqués à la famille.

Cela pose crûment la question de l’usage de la violence lors de l’interpellation et notamment de ces « gestes techniques professionnels d’immobilisation » (GTPI), enseignés en école de police. Leurs règles d’application précisent que la compression doit être « la plus momentanée possible et relâchée ». Une pétition en ligne, Laissez-nous respirer, lancée par le collectif Vies volées fondé par Ramata Dieng suite au décès de son frère, demande l’interdiction de ces techniques, à l’instar de grandes organisations internationales de défense des droits humains, comme Amnesty International.

La dernière condamnation en date dans ce type d’affaires remonte à 2013. Trois agents de la BAC ont été jugés responsables de la mort d’Hakim Ajimi, en 2008 à Grasse. Alors qu’il était menotté aux pieds et aux poignets, un policier s’était assis sur lui pendant qu’un autre réalisait une clef d’étranglement. Ils ont été condamnés à respectivement six, dix-huit et vingt-quatre mois de prison avec sursis.

Avec deux-tiers des affaires qui ne donnent lieu à aucun procès – quel qu’en serait le résultat –, nous sommes très loin de la transparence ! « À la limite si on nous faisait la démonstration que ce ne sont pas des meurtres, mais qu’il y ait une volonté de transparence sur les choses », interpelle Omar Slaouti, du Comité vérité pour Ali Ziri, mort à 69 ans d’un arrêt cardiaque suite à une suffocation, lors d’un contrôle policier en 2009 à Argenteuil.

Cette impunité est de moins en moins tenable pour les autorités, face aux mobilisations pour la vérité, aux rapports des défenseurs des droits humains qui se multiplient, aux suspicions qui pèsent sur la bonne foi des déclarations et procès-verbaux de certains policiers, et face aux valeurs démocratiques que les États membres de l’Union européenne sont censés respecter. La France est d’ailleurs régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits humains, dernier recours des familles quand elles se heurtent à ce mur du silence. Cela a été le cas pour l’affaire d’Ali Ziri il y a deux ans. En juin de cette année, pour éviter une nouvelle condamnation de la juridiction européenne, la France a accepté un « règlement à l’amiable » avec la famille de Lamine Dieng, étouffé en 2007. Les proches de ce dernier voient dans cette indemnisation un « aveu de culpabilité » de l’État, treize ans après les faits…

Ludovic Simbille et Ivan du Roy

Accident routier, chute, noyade : plus de deux affaires sur trois sans procèsConcernant les décès lors d’une chute, d’une noyade ou d’un accident routier, qu’il y ait eu ou non collision avec un véhicule de police, nous avons retrouvé 35 affaires où nous avons connaissance d’une décision de justice. Elles concernent dans la grande majorité des situations où des personnes tentent d’échapper à un contrôle de police ou à une arrestation. Les principaux motifs de plaintes ou chefs d’inculpation sont alors « homicide involontaire », « mise en péril de la vie d’autrui » ou « non-assistance à personne en danger ». Parmi ces 35 affaires, 15 enquêtes ont été classées sans suite et 9 instructions se sont soldées par un non-lieu. Aucun procès n’a donc eu lieu dans deux de ces affaires sur trois. L’instruction sur les décès de Tina Sebaa et Raouf Taïtaï, tués à bord d’une voiture volée lors d’une poursuite avec la brigade anti-criminalité (BAC) à Saint-Fons, dans la banlieue lyonnaise, en 2007, s’est ainsi soldée par un non-lieu. La Cour européenne des droits humains a débouté la famille de sa requête, mais s’est cependant étonnée de plusieurs zones d’ombres non élucidées dans le dossier. Parmi les onze décès ayant abouti à un procès, la relaxe des membres de la BAC qui ont poursuivi Zyed Benna et Bouna Traoré qui rentraient d’un match de foot un soir d’octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, a marqué les esprits. Les deux adolescents sont morts dans le transformateur EDF où ils s’étaient réfugiés. Au bout de dix ans de procédure, ponctuée de reports, d’appels, de non-lieux annulés par la Cour de cassation, le tribunal correctionnel de Rennes a disculpé les policiers. Reste que la responsabilité de l’institution policière et de son fonctionnement a été soulevée lors de l’audience. « Les zones les plus difficiles sont confiées aux fonctionnaires les plus jeunes et les moins expérimentés, qui se trouvent sur ces terrains dans une situation d’encadrement moins maîtrisée », constate, notamment, le sociologue Fabien Jobard [10]. On compte cinq condamnations à de la prison avec sursis, dont celle liée à l’affaire Lakhamy Samoura et Moushin Sehhouli, tués à Villiers-le-Bel en 2007 suite à un « parechocage » de leur mini-moto par une voiture de la BAC. Ce drame a déclenché trois jours de révoltes durant lesquelles des fonctionnaires sont blessés. En 2013, après une série de non-lieux et de renvois, l’un des agents est condamné à plusieurs mois de prison avec sursis [11]. Même type de peine pour les policiers de Corbeil-Essonnes qui transportent Guillaume Perrot, un metteur en scène de 35 ans, en état d’ébriété, le 7 décembre 2006. Au lieu de l’emmener en cellule de dégrisement comme l’oblige la procédure, ils l’abandonnent sur un banc en bord de Seine, alors qu’il fait mine de sauter dans le fleuve. Son corps est retrouvé sans vie le 1er janvier suivant. Les agents écopent de plusieurs mois de sursis pour « homicide involontaire ». C’est, à notre connaissance, la seule condamnation prononcé suite au décès d’une personne noyée en lien avec une intervention policière. LS |

![]() Lire également notre entretien avec la sociologue Magda Boutros : « En envoyant des individus armés pour gérer les problèmes sociaux, on augmente le risque de blessures ou de morts »

Lire également notre entretien avec la sociologue Magda Boutros : « En envoyant des individus armés pour gérer les problèmes sociaux, on augmente le risque de blessures ou de morts »