Voici la première partie d’un texte-formation sur l’écologie de l’ARC, consacrée à la question de la crise écologique, des responsabilités et des inégalités. La deuxième partie, quant à elle, s’emploie à démontrer l’impossibilité d’un capitalisme vert. Enfin, la troisième partie est centrée autour des perspectives stratégiques et programmatiques qu’impliquent les questions écologiques.

1. La crise écologique

La liste des menaces environnementales est longue et comprend une multitude de problèmes locaux et globaux. Sans prétendre à l’exhaustivité, citons-en quelques uns à titre d’exemple :

- la pollution de l’air dans les grandes agglomérations (ozone, dioxyde d’azote, particules fines) ;

- les industries qui rejettent des polluants dans la nature comme les rivières ;

- les pesticides qui polluent des nappes phréatiques ;

- les événements météorologiques extrêmes favorisés par le dérèglement climatique (canicules, ouragans) ;

- les accidents nucléaires (Fukushima, Tchernobyl, Three-Mile Island) et la gestion des déchets (Bure) ;

- la disparition des espèces (100 par jour). Le déclin de la biodiversité que nous connaissons actuellement, les biologistes l’appellent la « sixième vague d’extinction » du vivant. Elle est plus rapide que la précédente, qui correspond à la disparition des dinosaures il y a soixante millions d’années. Cette baisse de la biodiversité génère des problèmes de pollinisation (par les abeilles par exemple) et a des conséquences néfastes pour l’agriculture, et donc pour l’humanité ;

- l’acidification des océans (menaces pour les espèces marines) due à la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore ;

- la destruction de la couche d’ozone (conséquence sur les cancers de la peau et les écosystèmes), en partie résolue par la réglementation car les capitalistes ont trouvé une solution technologique de remplacement aux gaz CFC ;

- la baisse de la productivité agricole dans certaines régions tropicales et en Afrique subsaharienne ;

- la dégradation et la surexploitation des réserves en eau – actuellement, 25% des cours d’eau n’arrivent plus jusqu’à la mer du fait des captages trop importants, notamment pour l’agriculture irriguée.

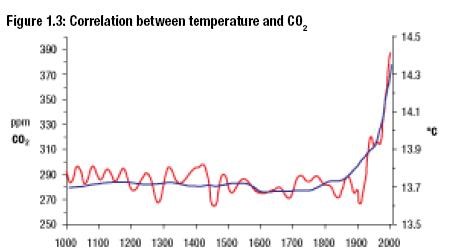

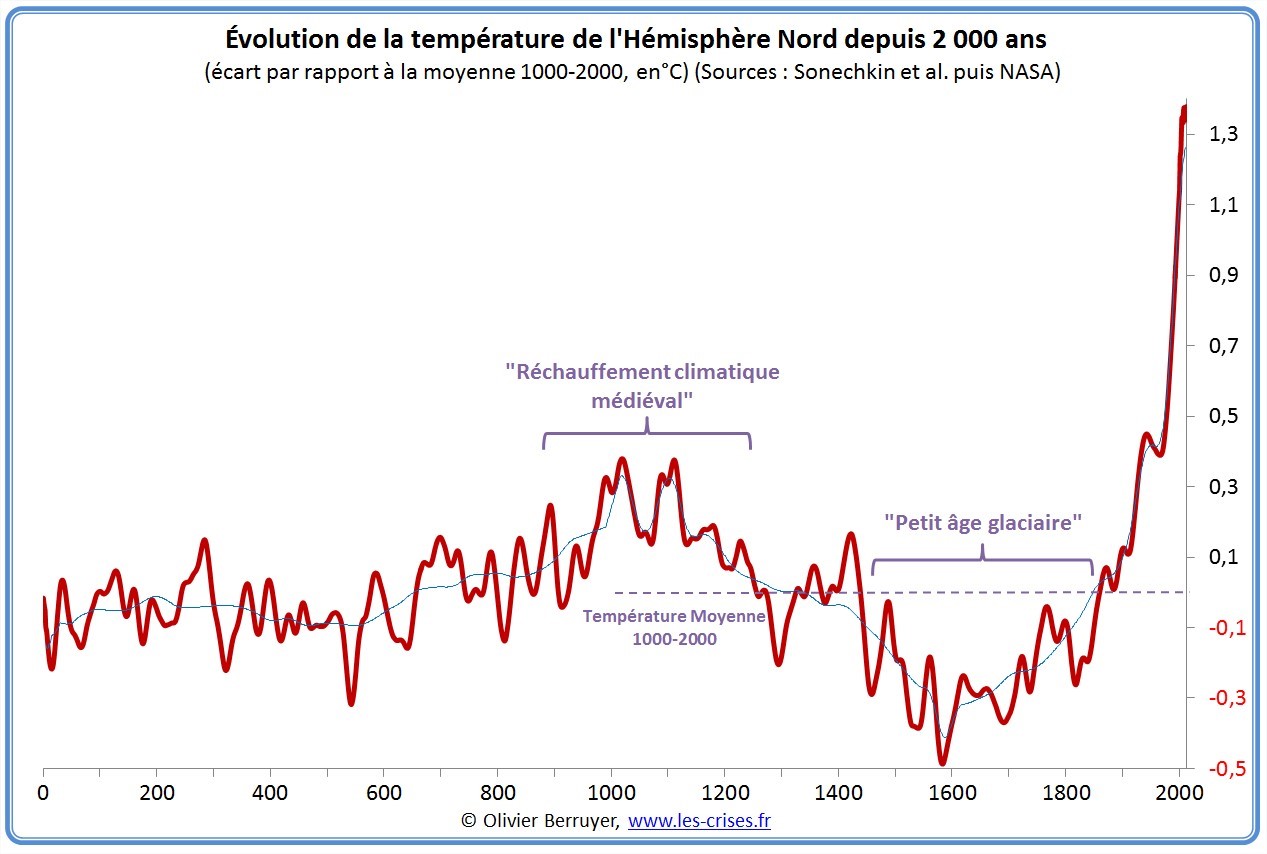

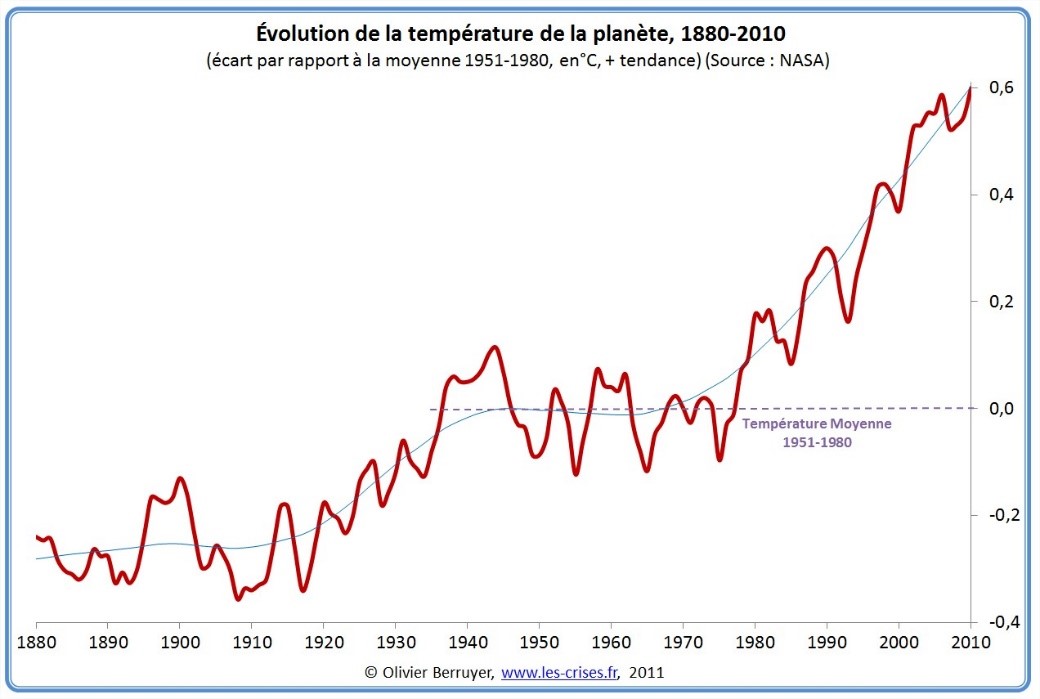

Mais sans conteste, la menace la plus globale, la plus urgente et potentiellement la plus dramatique est le réchauffement climatique dû aux émissions de CO2 (et aux autres gaz à effet de serre) à partir de la deuxième révolution industrielle (années 1850). Tous les rapports du GIEC depuis le premier en 1990 expliquent que la situation empire depuis 30 ans, car les émissions s’accélèrent. D’un rapport à l’autre, les prévisions du GIEC se font d’ailleurs tendanciellement plus alarmistes[1]. Ces émissions (elles-mêmes polluantes) génèrent le réchauffement, lequel implique :

- des dérèglements climatiques (plus de tempêtes, d’inondations et sécheresses, de canicules, et donc plus de maladies, de problèmes agricoles, etc.) ;

- la hausse du niveau des océans, qui est déjà en cours, mais qui va forcément s’accélérer. Une hausse de 1 à 2 mètres d’ici 300 ans est désormais inéluctable, et certain.e.s scientifiques annoncent déjà des chiffres plus élevés pour tenir compte de la fonte accélérée des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique. Les conséquences sociales de la hausse du niveau des océans sont terribles et engendrent des réfugié.e.s climatiques. En effet, 10 millions d’Égyptien.ne.s vivent au-dessous d’un mètre d’altitude, 15 millions de Bengalis, une trentaine de millions de Chinois.es et d’Indien.ne.s, quelques vingt millions de Vietnamien.ne.s… À quoi il faut ajouter toutes les grandes villes installées dans les régions côtières : pour n’en citer que quelques-unes, sont concernées Lagos, Mumbai, Calcutta, Shanghai, Djakarta, Londres, New York, San Francisco – sans compter que beaucoup de grandes métropoles ont tendance à s’enfoncer lentement à cause de l’épuisement des nappes phréatiques que leur activité provoque. Aux États-Unis, Miami sera sans doute la première grande ville à sombrer sous les eaux, vraisemblablement suivie de peu par la Nouvelle-Orléans, et c’est une très grande partie de toute la côte Est des USA qui est menacée. Des régions, voire des pays entiers pourraient être noyés avant la fin du siècle, comme la région du delta du Gange et du Brahmapoutre, ainsi qu’une grande partie du Bangladesh et du Bengale oriental en Inde. Les Pays-Bas, malgré tout leur savoir-faire en la matière, pourraient ne pas résister à une montée des eaux trop rapide et/ou trop importante. La question du périmètre de l’endiguement de la montée des eaux va être un enjeu important de la lutte des classes, en particulier dans les pays pauvres, où la bourgeoisie doit faire des choix budgétaires qui l’amènent à protéger en priorité les zones commerciales et industrielles au détriment des quartiers populaires[2].

2. Responsabilités et inégalités

Écologie et impérialisme : une inégalité Nord/Sud

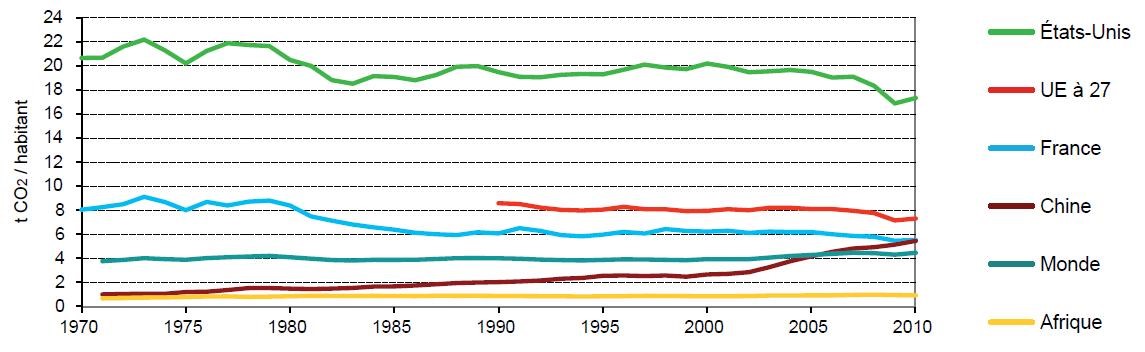

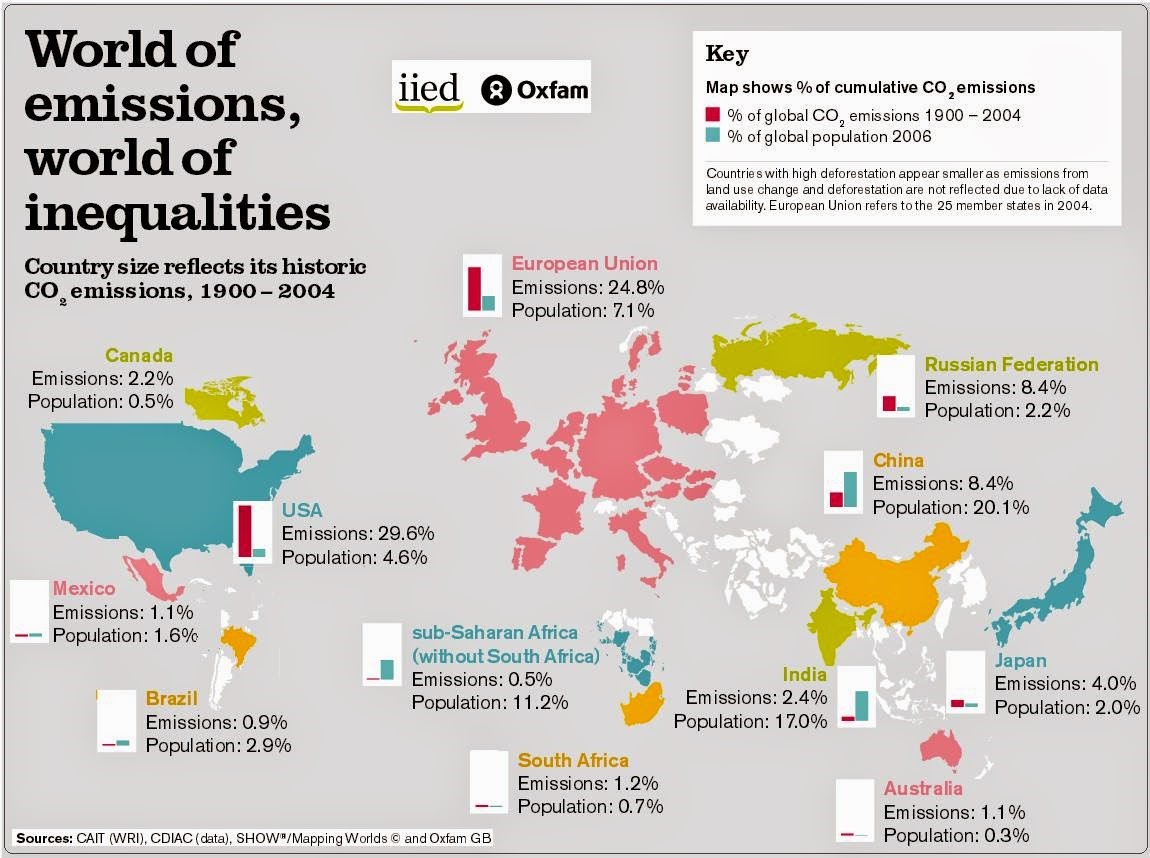

Une question incontournable lorsqu’on parle d’écologie est celle de la « justice climatique » et de la « dette écologique ». Les pays dits du Sud ou en voie de développement sont souvent les premières victimes du changement climatique et des dégâts écologiques (augmentation du niveau de la mer et millions de réfugiés climatiques, pollution et déchets déversés chez eux par les pays du Nord, catastrophes naturelles, etc.), et cela alors même que les pays du Nord sont les principaux responsables du réchauffement climatique (3/4 de l’excès de CO2 depuis la révolution industrielle provient des vieux pays capitalistes !) et les principaux consommateurs des marchandises polluantes et génératrices de déchets.

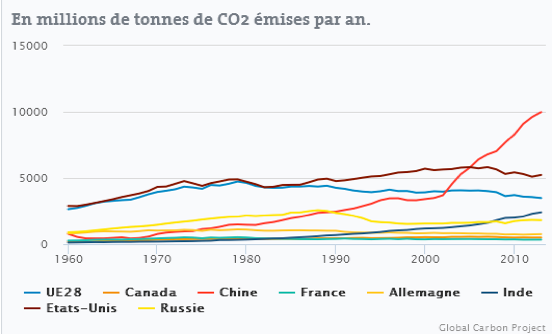

À titre d’exemple, la Chine est le 1er pays émetteur de CO2 et a dépassé les USA en 2006. Mais par rapport au nombre d’habitants, c’est le 71e. Les États-Unis (et l’Union européenne) sont loin devant. De plus, un tiers des émissions de la Chine sont dues aux exportations souvent destinées aux pays riches, avec beaucoup d’entreprises occidentales. Il est donc problématique de parler de « CO2 chinois ».

Un deuxième exemple frappant de cette disparité Nord/Sud sur les questions écologiques est la gestion des déchets par les pays pauvres. Il serait cynique de pointer du doigt des pays d’Asie, comme l’Inde, ou d’Afrique, comme la Côte d’Ivoire, qui ont une mauvaise note en « gestion des déchets », alors que c’est le capitalisme qui fait d’eux des poubelles mondiales. En ce qui concerne plus largement les effets nuisibles du système sur l’environnement dans les pays du Sud, on peut aussi mentionner les maquiladoras (usines délocalisées) au nord du Mexique. C’est justement parce ces pays n’ont pas les moyens d’imposer des normes de protection sanitaire et environnementale que les patrons occidentaux peuvent y envoyer leurs déchets à moindre coût.

Certaines résistances se mettent en place. Ainsi, en 2018, la Chine bannit l’importation de déchets plastiques sur son territoire pour ne plus être la « poubelle du monde » et crée un séisme dans l’industrie mondiale du recyclage. Mais cela s’est reporté sur d’autres pays voisins qui sont fortement affectés, comme la Malaisie. En 2006, des Ivoirien.ne.s se révoltent suite à des intoxications par des déchets toxiques. Ces déchets avaient été apportés en Côte d’Ivoire par un vieux navire (Probo Koala) sous pavillon panaméen, propriété d’armateurs grecs et affrété par une société française dont le siège est en Suisse (Trafigura).

La structure du capitalisme mondialisé a beaucoup évolué dans le temps, mais elle reste de caractère impérialiste, c’est-à-dire qu’il s’y organise et s’y maintient par différents moyens (économiques, militaires) l’échange inégal au niveau mondial ; et cela ne sera pas sans conséquence dans la catastrophe climatique :

- Une partie importante de la plus-value extorquée à la force de travail des pays dominés est rapatriée (directement ou indirectement) dans les pays capitalistes les plus avancés en termes de développement des forces productives. Cela limite fortement les capacités budgétaires des États bourgeois des pays dominés à répondre aux catastrophes naturelles.

- Les États impérialistes cherchent à maintenir les pays dominés dans des spécialisations sectorielles, qui les rendent très dépendants économiquement de leurs exportations vers les premiers pour se procurer des produits finis. Les pays qui ont été réduits à se spécialiser dans la production de matières premières, et surtout dans la production agricole, seront beaucoup plus exposés économiquement aux bouleversements environnementaux, puisque la production de ces ressources est directement en lien avec la nature et le climat. Là aussi, cela aura un impact sur les ressources fiscales des États en question, en limitant leurs marges de manœuvre pour se développer et diversifier leur production.

L’écologie est aussi une question de classe, de genre et de race

- Inégalités sociales :

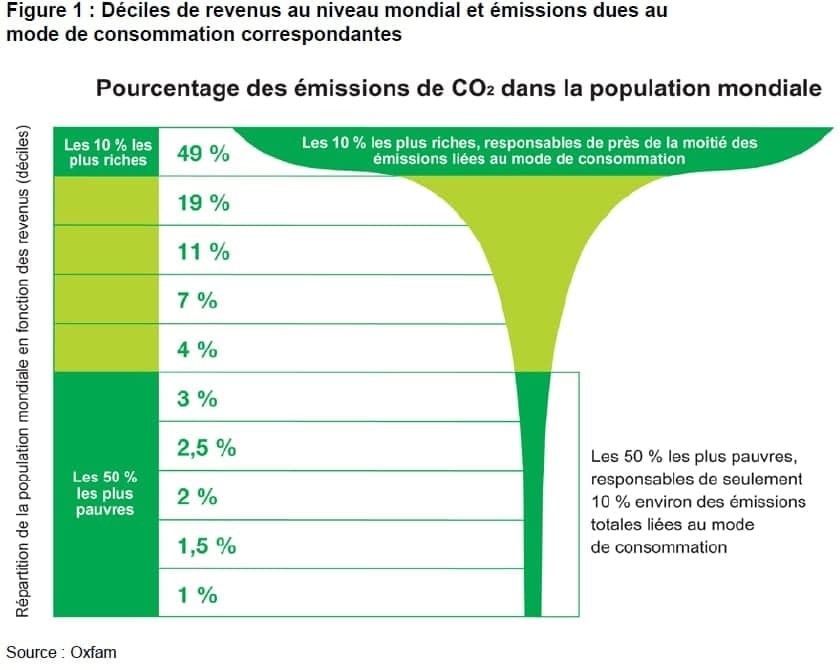

On entend souvent dire que les pauvres sont moins écolos, car ils/elles consomment moins bio, sont moins sensibilisé.e.s aux questions environnementales et feraient moins de gestes « éco-citoyens » au quotidien. Si certains éléments peuvent être vrais et expliqués en partie par des problèmes économiques, les classes populaires polluent moins que les riches. En effet, l’empreinte écologique[3] augmente avec le revenu, et 7% de la population mondiale (les plus riches) sont ainsi responsables de 50% des émissions polluantes, alors que la moitié la plus pauvre de la planète n’émet que 7% des gaz polluants. Selon une étude canadienne, les plus riches consomment 2 fois plus de ressources que les plus pauvres. On voit aussi que la sensibilisation aux questions environnementales a moins d’impact sur la quantité de CO2 consommé que la classe sociale[4]. Tout le monde ne pollue donc pas de la même manière. Inversement, les travailleurs/ses pauvres sont beaucoup plus victimes des nuisances environnementales que les riches (stockage des détritus selon une logique de ségrégation sociale, pollutions différenciées selon les lieux d’habitation, nuisances au travail, risques différenciés en matière de catastrophes naturelles, etc.).

- Inégalités raciales :

Citons ici le sociologue Razmig Keucheyan[5] :

« Le concept de “racisme environnemental” est né aux États-Unis au début des années 80 dans le cadre du mouvement pour la justice environnementale, qui est une bifurcation tardive du mouvement des droits civiques [pour l’égalité des droits entre Noirs et Blancs, ndlr]. Les animateurs de ce mouvement s’aperçoivent que les entreprises privées et l’État ont tendance à stocker les déchets toxiques à proximité de quartiers noirs. Et à protéger les catégories sociales les plus favorisées, les blancs en particulier, des nuisances environnementales. Le concept de racisme environnemental permet de penser ensemble discriminations racistes et questions environnementales. »

« L’ouragan Katrina a été une expression extrêmement visible, y compris médiatiquement, du racisme environnemental. Les personnes âgées et les Noirs, issus majoritairement des classes populaires, ont particulièrement souffert au moment où l’ouragan a frappé, mais aussi dans la durée. Comme le montre Naomi Klein dans La Stratégie du choc, Katrina a été l’occasion pour la municipalité de gentrifier le centre-ville, et d’empêcher le retour des populations noires pauvres. »

« Mais ces problèmes existent aussi en France sous des dénominations différentes. Par exemple, j’évoque dans le livre le cas du saturnisme, lié aux peintures dans les logements anciens dégradés qui ont souvent été habités par des immigrés africains subsahariens. Une étude statistique de 2012 sur la justice spatiale en France révèle également que si la population étrangère d’une ville augmente de 1 %, il y a 29 % de chances en plus pour qu’un incinérateur à déchets, émetteur de différents types de pollutions comme les dioxines, soit installé. Les incinérateurs ont donc tendance à se trouver à proximité de quartiers populaires ou d’immigration récente, car les populations qui s’y trouvent ont une capacité moindre à se défendre face à l’installation par les autorités de ce genre de nuisances environnementales. Ou parce que les autorités préfèrent préserver les catégories aisées ou blanches de ces nuisances. »

- Inégalités de genre :

On pourrait voir, après les questions de la classe et de la race, que les femmes font aussi partie des premières victimes des problèmes environnementaux et sont souvent au premier rang des luttes écologiques, notamment en Amérique latine et dans les luttes de peuples indigènes. Sur ce point, nous renvoyons à la question de l’écoféminisme traitée plus bas.

Ainsi, la gestion bourgeoise de la catastrophe climatique en fait porter les conséquences sur le prolétariat en général, mais de façon encore plus forte sur les fractions les plus opprimées du prolétariat, donc notamment les femmes et les personnes racisé.e.s.

Sur la question démographique

Est-ce que les responsables seraient finalement les êtres humains de l’ensemble de l’humanité, parce qu’ils et elles seraient trop nombreux/ses ? Cette question mise en avant par de nombreux libéraux et réactionnaires, c’est la question démographique, qui serait responsable des principaux problèmes écologiques. La Terre serait « malade de l’humanité », comme dit James Lovelock. On ne peut pas nier que le nombre d’être humains sur terre est un facteur qui compte dans les questions environnementales, et cet aspect n’est donc pas à prendre à la légère. La courbe d’augmentation de la population est parallèle à celle de la consommation mondiale et à celle des émissions de CO2. Mais la croissance démographique ne suffit pas à expliquer la crise environnementale et le réchauffement climatique qui, historiquement, découle principalement de la révolution industrielle. Les politiciens et intellectuels bourgeois qui prônent des réponses dites malthusiennes (une politique prônant la restriction démographique) nous font manquer trois points importants :

- ce sont les pays riches (les moins nombreux en population) qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique par rapport aux pays pauvres (les plus peuplés) ;

- cela met sur un pied d’égalité tous les humains alors que les plus pauvres (qui sont les plus nombreux) sont ceux qui polluent pourtant le moins ;

- cela fait peser une responsabilité sur les femmes qui seraient responsables de cette forte augmentation de la population. Certains ultra-réactionnaires en viennent même à évoquer des idées de politiques antinatalistes barbares aux conséquences sociales catastrophiques, ou encore des « droits de procréer » échangeables (sur le modèle des « droits de polluer »), voire même une stérilisation massive (cf. la série Utopia).

Nous devons donc évidemment exclure ces soi-disantes solutions malthusiennes, pour pointer du doigt les vrais pollueurs (les pays du Nord et les riches) et surtout, comme nous le verrons, le vrai responsable : le système capitaliste. Cela étant dit, la question de la population ne doit pas être sous-estimée. Si toute la planète consommait autant qu’un américain, les ressources de pétrole connues seraient épuisées en quelques semaines. À population constante, un projet de société égalitaire implique donc forcément une remise en cause de notre modèle de production et de consommation, et donc une remise en cause du capitalisme.

Notre réponse à la question démographique que nous devons aussi prendre en compte est sociale et féministe. Il s’agit d’engager et de poursuivre la transition démographique (qui diminue le nombre d’enfants par femme, comme on le constate dans les pays riches) via :

- l’augmentation du niveau de vie et l’amélioration des sécurités sociales, permettant aux personnes âgées de vivre sans être dépendantes de leurs enfants ;

- le droit des femmes à disposer de leur corps grâce à la généralisation du droit à la contraception et à l’avortement libre et gratuit dans le monde.

Seules ces deux méthodes sociales et féministes permettront de stabiliser la population dans le monde sans employer des solutions autoritaires, néolibérales et barbares. En résumé, comme le dit Daniel Tanuro : « oui à la transition démographique, non à la diversion ».

La responsabilité des grandes entreprises

En réalité ce ne sont pas directement les individus qui polluent le plus, mais les entreprises. 90 entreprises rejettent les 2/3 des gaz à effet de serre[6]. Il s’agit donc d’une responsabilité du système dans son ensemble et de son mode de production, et non pas d’une responsabilité individuelle. Plutôt que de trouver des pays ou des personnes coupables, il faut comprendre que c’est le capitalisme qui est coupable et qu’il s’agit de changer de système, et donc de mode de production et de consommation.

Vous pouvez lire la deuxième partie du texte, consacrée à démontrer l’impossibilité d’un capitalisme vert. La troisième partie est quant à elle centrée autour des perspectives stratégiques et programmatiques qu’impliquent les questions écologiques.

[1] Notons que les prévisions du GIEC sont moins alarmistes qu’elles ne devraient l’être du point de vue des documents initiaux, puisque les rapports du GIEC sont amendés au cours de réunions de délégations diplomatiques – dont celles des principales puissances impérialistes – avant d’être publiés.

[2] À Bangkok par exemple, le gouvernement thaïlandais a érigé des digues contre les inondations qui ne protègent que les quartiers riches du centre-ville, tandis que de l’autre côté du mur, les quartiers populaires sont totalement exposés.

[3] « L’empreinte écologique est un indicateur et un mode d’évaluation environnementale qui comptabilise la pression exercée par les hommes envers les ressources naturelles et les « services écologiques » fournis par la nature. » Wikipédia

[4] « Plus sensibilisé » par rapport à « moins sensibilisé » : différence de 692 kg CO2 / an. Ouvrier par rapport à Cadre supérieur : différence de 1752 kg CO2 / an

[5] https://www.bastamag.net/Ecologie-des-pauvres-ecologie-des-riches-quand-les-inegalites-sont-aussi

[6] https://www.bastamag.net/90-entreprises-sont-responsables