Voici la deuxième partie d’un texte-formation de l’ARC sur l’écologie : elle s’emploie à démontrer l’impossibilité d’un capitalisme vert. La première partie est consacrée à la question de la crise écologie, des responsabilités et des inégalités. La troisième partie est quant à elle centrée autour des questions stratégiques et programmatiques qu’impliquent les questions écologiques.

Le dérèglement climatique, et plus largement les problèmes écologiques, sont dus à notre mode de production et non à la planète elle-même. L’objectif ici est de démonter des concepts comme le « capitalisme vert » et de remettre en cause des termes tels que « croissance verte » ou « développement durable » : ceux-ci prétendent trouver une solution à la crise uniquement via des mécanismes de marché et via la technologie, en occultant la nécessité de sortir de ce système.

Il ne s’agit cependant pas de dire qu’il n’existe jamais d’initiative écologiste dans le cadre du système. Des gouvernements font des réglementations écologistes (souvent après des mouvements de contestation ou des catastrophes) et parfois arrivent à régler certains problèmes comme celui de la couche d’ozone. Mais les tentatives des capitalistes pour régler la crise ont des effets uniquement sur certains types de pollutions, la plupart du temps locales : elles ne permettent pas de résoudre le problème de fond qui est global.

Nous pouvons distinguer deux notions fondamentales qui permettent d’expliquer pourquoi le capitalisme ne peut pas répondre aux exigences écologiques : la logique du profit qui caractérise le mode de production capitaliste, et le productivisme qui en découle. Le productivisme, sur lequel nous revenons plus loin, est une caractéristique du capitalisme, mais il a aussi fait les pires ravages dans les économies dites « socialistes » du bloc stalinien. Commençons par passer en revue ce que génère la logique du profit et celle de la concurrence.

1. La logique de la concurrence et du profit

La logique du profit, mise en lumière par Marx, explique, en dernière analyse, la catastrophe environnementale actuelle. Le capitalisme fonctionne selon une logique qui lui est propre – à chaque nouvelle marchandise vendue, c’est une quantité supplémentaire d’argent qui va dans la poche des capitalistes – et cette logique fait que chaque capitaliste est directement intéressé à l’augmentation illimitée de la production, dont il tire ses profits. De plus, l’existence de la propriété privée et de capitaux nombreux mis en concurrence oblige chaque capitaliste à le faire (ou à tenter de le faire) pour ne pas céder la place à des concurrents, perdre des parts de marché et finalement disparaître du marché. En ce sens, la concurrence intervient comme « loi de coercition externe ».

Le cadre de la concurrence implique qu’au lieu de mettre en œuvre des réponses collectives durables, les capitalistes choisissent toujours l’immédiateté du profit individuel – une question de survie pour eux –, quittes à aller collectivement dans le mur à terme. C’est finalement cette logique qui explique notamment que, plus d’une trentaine d’années après que le signal d’alarme a été tiré par les scientifiques concernant le réchauffement climatique, celui-ci continue à s’aggraver et à s’accélérer. Les États capitalistes font mine de se soucier du problème en organisant régulièrement des conférences internationales (COP) sur le sujet, mais celles-ci sont largement en-deçà des enjeux. Ainsi, les États n’ont pas encore jugé que le système dans son ensemble était en péril au point de penser que l’intérêt global de la sauvegarde du capitalisme dépassait leurs intérêts nationaux et les intérêts des grandes entreprises.

Dans certains secteurs, il existe des technologies plus ou moins « propres » qui peuvent être mises en concurrence les unes vis-à-vis des autres. Mais pour les capitalistes, c’est avant tout une question de coût et de profit. Si les réponses écologiques nuisent à leur compétitivité, ils ne pourront pas survivre face à ceux qui ne se préoccupent pas de l’environnement. Ainsi, plutôt que de développer des réglementations contraignantes qui mettraient en difficulté les entreprises des pays qui les auraient adoptées par rapport aux autres pays, on développe une tentative de capitalisme vert : il s’agit de dégager certains secteurs rentables ou certaines niches susceptibles de répondre à certains problèmes (plus ou moins) écologiques. Cela s’accompagne du développement du green-washing (ou éco-blanchiment), c’est à dire le fait que des entreprises se donnent une image écologique via la publicité et quelques actions-vitrines pseudo-écolo, alors qu’elles polluent par ailleurs. On verra surtout que pour pallier les problèmes écologiques, il y a une tentative pour réguler l’impact sur l’environnement à partir des logiques de marché (via des « permis de polluer ») et pour entamer une capitalisation de la nature en attribuant des prix aux écosystèmes.

Enfin, il existe des secteurs économiques où la technologie en vigueur, et la seule actuellement disponible, contribue à accélérer les dégâts causés à la planète. Que l’on songe seulement au transport aérien, en pleine croissance. Dans ce domaine, afin de sauver l’environnement, il faudrait diminuer drastiquement le nombre de vols pour diminuer les émissions de CO2, car il n’y a pas actuellement de source d’énergie renouvelable qui soit une alternative crédible au kérosène dans le transport aérien. De telles restrictions sont inimaginables dans le cadre du capitalisme, car cela impliquerait d’aller à l’encontre des intérêts des grands groupes de production aérospatiale et de transport aérien.

La logique du profit est donc nécessairement à l’origine des principaux problèmes écologiques :

- De nombreuses économies sur des mesures de sécurité environnementale sont faites, avec parfois des conséquences désastreuses : marée noires, navires-poubelles en sous-effectifs, “dégazage” maritime, construction de centrales nucléaires en zone sismique ou inondable, appareil industriel vieillissant…

- La production et les transports sont désordonnés et produisent une pollution totalement évitable. Ainsi, de très nombreuses exportations sont inutiles. Différentes entreprises fabriquent les mêmes produits et sont ainsi en concurrence, ce qui génère des flux de marchandises absurdes. Par exemple, chaque année, 60 000 tonnes de poulets sont vendues par les Pays-Bas au Royaume-Uni ; et en même temps, le Royaume-Uni vend 30 000 tonnes de poulets aux Pays-Bas.

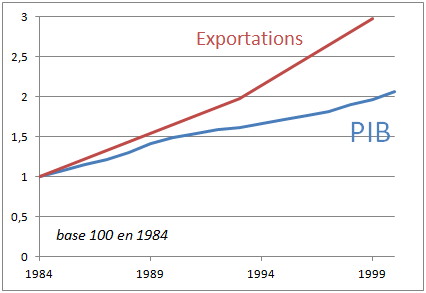

- La délocalisation de la production a des conséquences extrêmement inquiétantes : les marchandises font trois fois le tour de la terre avant d’être consommées, un jean peut parcourir jusqu’à 65 000 km avant d’être vendu. Il ne s’agit pas de dire que tout doit être local à 100%, mais une quantité considérable de transports pourrait être évitée. Certains transports sont justifiés (le coton n’est pas cultivable partout). Mais quand, pour reprendre l’exemple du jean, le coton est filé en Turquie, teint en Bulgarie, la toile est tissée à Taiwan, et le jean est assemblé avec boutons en Tunisie, cela révèle que la logique du capitalisme est absurde pour l’environnement – cette logique est aussi absurde pour les travailleurs/ses (les marins ou les routiers pourraient avoir plus de vacances au lieu de faire cela !), lesquels perdent le sens de leur travail (à la chaîne et trop spécialisé), se sentent extérieur.e.s à lui, dépossédé.e.s, dépersonnalisé.e.s, en un mot aliéné.e.s. Or, depuis les années 1990, la « mondialisation » s’est accélérée. On observe une accélération de l’augmentation des exportations, alors qu’en même temps le taux de croissance ralentit. Ainsi, pour produire une même quantité donnée de marchandises, il faut toujours plus de kilomètres ! Cela permet de voir que la pollution et l’émission des GES ne sont pas que le revers de la croissance (de la production), mais d’abord et surtout de la façon dont cette production est organisée.

- Il y a un sous-investissement dans les énergies renouvelables. En effet, de manière générale, les capitalistes préfèrent exploiter jusqu’au bout les secteurs rentables. Or, les gisements de charbon et pétrole existants restent plus rentables à court terme. Il est plus rentable de brûler des énergies fossiles que le soleil a mis des millions d’années à condenser, plutôt qu’exploiter seulement le soleil. La question énergétique est pourtant centrale dans la lutte contre le réchauffement climatique qui menace l’environnement et l’humanité tout entière, y compris les capitalistes ! Mais le capital n’est pas un et indivisible, et on constate des frictions et des luttes entre entreprises et secteurs économiques. Aux USA en particulier, il existe une lutte entre deux secteurs opposés du capital sur la question énergétique et climatique. Mais de fait, et pour aller vite, ce n’est pas la Silicon Valley qui a le dessus, mais les secteurs du capital fossile et ses alliés (pétrole, charbon, industrie automobile, aviation etc.). Ces derniers secteurs pèsent très lourd dans l’économie mondiale. Le géant pétrolier Exxon est la plus grosse entreprise mondiale. Les multinationales de l’automobile (Ford, GM, etc.) et de l’aviation – pensons à une boite telle que Boeing – ont aussi des arguments économiques et un poids politique considérable, et leur survie même dépend du maintien d’une économie fondée sur des énergies fossiles.

- La question des flux tendus et des modes de transports a un coût environnemental considérable. On limite les stocks au minimum et on flexibilise au maximum les transports pour répondre aux demandes individuelles de chaque entreprise et produire en flux tendus : cela implique la diminution des trains, du ferroutage et des bateaux au profit des camions qui polluent plus. Ainsi, en Europe ces 30 dernières années, on a annuellement construit 1 200 km de routes et supprimé 600 km de lignes de chemin de fer.

- La généralisation de la sous-traitance augmente l’utilisation des transports et précarise les travailleurs.ses.

- La publicité génère de la pollution et une forte consommation d’énergie : par exemple, en région parisienne, les panneaux éclairés équivalent à la consommation électrique de plus de 100 000 personnes ; en France, la pub vaut 30 milliards €/an, plus que la Justice (6 milliards) et l’Enseignement Supérieur Recherche (23 milliards) réunis.

- L’obsolescence programmée et la non réparation des appareils augmente la consommation et la production inutilement. Seulement 20% des appareils en panne sont réparés, ce qui permet que plus d’objets soient rachetés. Les entreprises rendent non réparables de nombreux objets. Le secret industriel complique aussi les réparations. Les objets fabriqués par des concurrents ne sont pas toujours compatibles entre eux. De nombreux appareils électriques sont jetés. Le réemploi ou la réutilisation de pièces est de 1 %.

À la lumière de ces réalités, on comprend qu’a contrario une économie démocratiquement planifiée et autogérée, débarrassée du profit et de la concurrence, organisée rationnellement en fonction des besoins redéfinis en respectant les contraintes environnementales, est l’unique voie possible pour régler un grand nombre de ces problèmes.

2. Productivisme et consumérisme

En quel sens être anti-productiviste ?

En lien avec la logique de l’accumulation du capital, le productivisme est la principale raison qui fait que le capitalisme ne peut pas résoudre la crise écologique.

Nous définissons le productivisme comme un système d’organisation de la vie économique dans lequel la production est donnée comme objectif premier pour d’autres raisons que celles de produire des valeurs d’usages utiles à l’ensemble de la population. Cette notion ne doit pas être confondue avec la recherche de la productivité. Nous pourrions rajouter à cette définition économique une dimension idéologique, qui renverrait à un système qui valorise le fait de produire.

À première vue, le productivisme se manifeste par des choix technologiques et des méthodes de production qui négligent à la fois les nécessités de préservation de l’environnement et la qualité de vie et de travail des travailleurs/ses. Il affiche une attitude quasi-religieuse vis-à-vis de la notion de croissance, un fétiche dont il faut remettre en cause non seulement les indicateurs, mais la structure et le contenu.

Nous allons voir que selon l’analyse marxiste, le capitalisme est un système productiviste. En effet, son mode d’organisation économique, avec des capitalistes qui cherchent par tous les moyens à maintenir leurs profits, conduit à accumuler toujours plus de capital, à la fois par l’accroissement du volume de la production existante et par la production de nouvelles marchandises associées à la création de nouveaux besoins. La logique du profit pousse le système à tenter de croître indéfiniment. Mais cette croissance, d’une part, est chaotique – elle n’empêche pas les crises, mais, au contraire, les précipite et tend à les aggraver – et d’autre part, elle néglige complètement les ressources de la planète qu’elle épuise à un rythme accéléré, niant ainsi ses conditions de reproduction à terme. De plus, le capitalisme développe ses activités indépendamment des besoins réels de la population. Dans ses crises, le capital cesse de croître. Il ne peut plus se reproduire et s’accumuler, des capitalistes font faillite et ce sont les classes populaires qui paient la crise. C’est pourquoi l’idéologie dominante du système capitaliste valorise en permanence la production, sacralise la notion de croissance et des indicateurs comme le PIB – pour lequel la vente d’armes est un progrès, contrairement aux dépenses sociales – qui reflètent la santé du système. Le capitalisme est donc intrinsèquement productiviste au sens économique et au sens idéologique.

À cause du productivisme capitaliste, les gains de productivité sont réinvestis dans l’appareil de production et non dans le temps libre. Ce n’est même pas une question de choix moral de la part des capitalistes ou de choix réfléchi de société, mais une question de survie à cause de la concurrence. Le « PIB par terrien » n’a fait quasiment qu’augmenter en permanence. En France, la production par habitant a triplé depuis 1960 malgré l’apparition d’un chômage de masse. Le problème est la répartition des richesses induite par le système capitaliste et non pas la production insuffisante de richesses.

Ainsi, la croissance d’un modèle productiviste capitaliste engendre de la production matérielle de manière irrationnelle et de la pollution. Son objectif n’est pas de répondre aux besoins des populations. Il engendre de plus dans les pays riches un consumérisme souvent aliénant. Il ne s’agit pas de critiquer toute croissance mais de critiquer la croissance pour la croissance, hors de toute définition démocratique de nos besoins, de ce que nous considérons utile. Il faut différencier selon les secteurs utiles et les secteurs inutiles.

Nous sommes donc anti-productivistes au sens défini ci-dessus. Mais nous ne sommes pas contre un certain type d’augmentation de la productivité. Pas n’importe lequel toutefois ! L’augmentation de la productivité doit être subordonnée à d’autres objectifs, comme ceux du contrôle de la production par les travailleurs/ses, de l’épanouissement au travail, ou le respect de contraintes écologiques. Ce sont ces objectifs qui doivent prévaloir, et qui peuvent parfois se traduire par une baisse de la productivité[1].

Le consumérisme comme revers du productivisme

Le consumérisme actuel découle du productivisme capitaliste. La société de consommation n’est pas liée à l’essence humaine, mais est créée par le capitalisme. Les objets se présentent naturellement à nos yeux comme des marchandises ayant une valeur en soi, intrinsèque, naturelle alors que leur valeur provient du travail vivant : c’est le fétichisme de la marchandise. La population aujourd’hui consommatrice, n’a pas du tout l’impression d’être aussi productrice.

On produit pour produire des valeur d’échange (argent) et non plus d’abord des valeurs d’usage (utilité d’une marchandise). Le système incite ainsi à consommer (publicité, etc.) et crée des besoins artificiels. Cela a des effets pervers pour les classes populaires qui n’ont pas les moyens de consommer tout ce que le système leur fait miroiter. Ce consumérisme crée ainsi de nombreuses frustrations et est souvent une entrave à l’épanouissement personnel et collectif.

Nous devons faire une critique de ladite société de consommation, c’est-à-dire de l’aspect consumériste du mode de production capitaliste et l’articuler à notre projet communiste. On ne saurait toutefois en rester à une critique morale qui s’en tiendrait à la culpabilisation des consommateurs/trices, et qui ne ferait ainsi que reconduire le fétichisme de la marchandise que l’on prétendait par là condamner : c’est précisément leur existence comme travailleurs/ses qui se trouve occultée derrière le statut de consommateur/trice, alors que c’est en tant que classe des travailleurs/ses que le prolétariat est le sujet révolutionnaire. C’est tout à la fois l’illusion d’un épanouissement individuel dans la consommation illimitée de marchandises et l’organisation du travail dissimulée derrière ce monde de marchandises offertes à la consommation, qui doivent être critiquées par tout anti-consumérisme conséquent. Les deux aspects ne peuvent qu’être visés ensemble, dans la mesure où c’est déjà sur la dissociation du consommateur et du travailleur, sur la réduction de l’individu à son besoin de marchandises, que se construit le mirage consumériste et l’aliénation qu’il implique.

Le temps hors travail n’est pas réellement et entièrement « libre », mais organisé et orienté par le système dans l’objectif de consommer. Ceux qui ont un travail travaillent toujours plus, alors qu’il y a toujours plus de chômage. Le capitalisme engendre dépossession et consumérisme. Le socialisme implique à l’inverse une vision globale de ce que coûtent les richesses, en termes écologiques, mais aussi en termes de travail. Il s’agirait de faire démocratiquement des arbitrages entre « produire telle quantité » et « travailler moins et profiter d’un meilleur environnement ». Mais on pourrait aussi faire des arbitrages entre différents types de production, car le travail n’est pas « en soi » destructeur de l’environnement, et nous ne devons pas perdre de vue que notre objectif est de redonner du sens au travail et de permettre aux individus de se réaliser dans leur travail, et pas uniquement dans leur « temps libre ».

Parenthèse sur l’URSS

À l’époque de l’URSS, les questions écologiques ne se posaient pas comme aujourd’hui et n’étaient pas si importantes et urgentes que maintenant. Mais l’URSS a tout de même contribué à d’énormes catastrophes écologiques (pollution, assèchement de la mer d’Aral, Tchernobyl, etc.). Le « socialisme réel » était radicalement productiviste, ce qui ne veut pas dire que le socialisme l’est intrinsèquement. Le productivisme de l’URSS prenait une forme spécifique et était expliqué par deux raisons principales :

- La course à l’armement, la guerre froide, l’objectif de rattraper les Etats-Unis et de produire plus qu’eux.

- La bureaucratie et les primes à la production (objectifs de production absurdes n’ayant pas pour fin la production de valeurs d’usage). Les entreprises étaient dirigées par des directeurs nommés par la bureaucratie, lesquels devaient respecter le « plan » et étaient incités par des primes individuelles proportionnelles au volume de matière utilisée. Ils avaient donc intérêt à brûler un maximum de charbon et à produire des machines avec un maximum d’acier. À l’inverse, les capitalistes ont intérêt, pour faire plus de profit, à consommer le moins possible de matière première dans leur usine pour produire une marchandise donnée ; mais ils ont intérêt à vendre beaucoup et doivent vendre toujours plus, que ce soit utile ou non à la société.

Ainsi la planification bureaucratique engendre un productivisme bureaucratique expliqué par les circonstances historiques et différent du productivisme capitaliste. Nous avions bien affaire à un système dont la production était l’objectif premier pour des raisons tout autres que la production des valeurs d’usage utiles à l’ensemble de la population. Ce productivisme était tout aussi nocif pour l’environnement. Les premiers socialistes et les bolcheviks (avant le stalinisme) n’avaient clairement pas pris la mesure de la question environnementale et son lien avec les conditions de la production. Il n’y a cependant aucune raison de penser que le socialisme tel que nous le définissons actuellement soit intrinsèquement productiviste.

3. Croissance versus décroissance ?

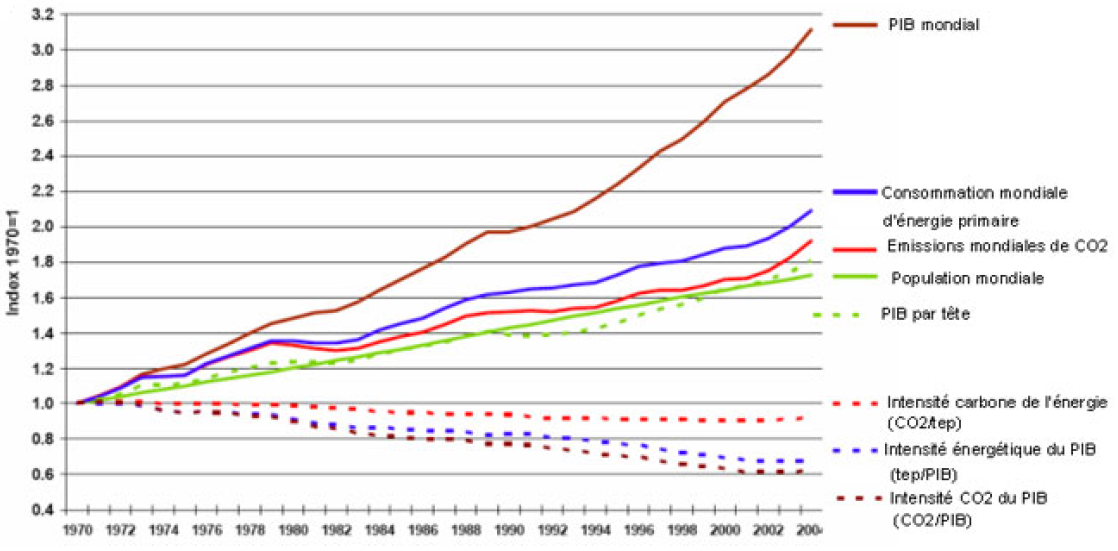

La décroissance est une notion qui s’oppose à l’idée que la croissance du PIB et l’augmentation des richesses produites sont nécessaires à l‘amélioration des conditions de vie. Les idées de la décroissance se sont développées en opposition à la notion de développement durable, qui cherche à concilier croissance économique et respect de l’environnement. À l’opposé, la décroissance considère que la croissance économique est destructrice de l’environnement. Une des motivations principales de la décroissance réside dans le fait que les émissions mondiales de CO2 sont indexées sur le PIB (cf. graphique). Décroître permettrait ainsi de remédier aux problèmes écologiques les plus urgents. De plus, on sait que si la totalité de la planète consommait comme un nord-américain, il n’y aurait plus de pétrole en quelques semaines, et la planète n’aurait pas assez de ressources pour produire chaque année ce que l’on consommerait. C’est une des raisons pour laquelle la décroissance est mise en avant comme solution aux problèmes écologiques et à la question des inégalités Nord/Sud.

Il est cependant possible de déconnecter en partie production et pollution, même si on fait actuellement le constat empirique que ce n’est pas suffisant. En effet nous assistons ces dernières années à (cf. graphique ci dessus) :

- la réduction drastique de « l’intensité énergétique » (énergie nécessaire à la production) ;

- la réduction drastique de « l’intensité matérielle » (ressources consommées pour produire) ;

- la réduction drastique de « l’intensité carbone » (CO2 rejeté par la production d’énergie).

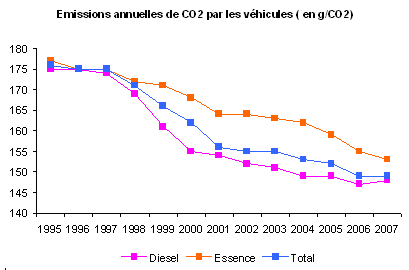

En d’autres termes, grâce aux améliorations techniques et aux économies d’énergie ainsi permises, il y a besoin de moins en moins de CO2 pour chaque point de PIB ; mais comme le PIB augmente bien plus vite que ces améliorations, nous polluons au total plus qu’avant. Actuellement, les améliorations techniques sont insuffisantes dans la mesure où les contraintes de la production capitaliste imposent certains freins par rapport à ce qu’il serait possible de mettre en place, et les volumes toujours croissants de la production et des échanges viennent largement contrebalancer les diminutions engendrées. Le PIB augmente ainsi bien plus vite que la diminution de la pollution par point de PIB. Prenons l’exemple de progrès technologiques. Individuellement les voitures consomment aujourd’hui beaucoup moins de carburant au km qu’avant ; mais comme il y a beaucoup plus de voitures, les voitures dans leur ensemble polluent bien davantage ! De plus, les délocalisations et la multiplication à travers le monde des lieux de production et des points d’assemblage conduisent à une pollution beaucoup plus importante par véhicule produit. Nous ne croyons donc pas à l’arnaque de la « croissance verte » dans le cadre du système. Or, c’est le plus souvent ce qui est aussi en jeu derrière le terme de « développement durable », promu par de nombreux écologistes réformistes.

Pour répondre à la menace du réchauffement climatique et à de nombreux autres dangers environnementaux, l’alternative est donc la suivante : soit décroître ou a minima croître moins vite, ce qui dans le cadre du capitalisme revient à créer des crises (stagnation puis récession) qui sont en définitive payées par les classes populaires ; soit, surtout, croître différemment, ce que ne permet pas le productivisme.

Contrairement au mythe largement répandu, le capitalisme ne permet pas le développement libre de toutes les innovations technologies possibles, et il bride dans de nombreux domaines l’inventivité débordante dont est capable la recherche. En développant uniquement ce qui est rentable plutôt que ce qui est utile, le capitalisme nous prive d’innombrables avancées que permettrait une “recherche et développement” libérée des impératifs de profitabilité. Les crédits sont attribués en fonction d’objectifs purement économiques, et les brevets requis par la concurrence entravent considérablement le développement de la recherche et du développement. Que ce soit dans le domaine de la santé ou des énergies renouvelables, de nombreuses innovations ne se développent pas, ou se développent avec beaucoup de retard. C’est ce qui faisait dire à Marx que dans une société communiste, les forces productives seraient enfin libérées et pourraient se développer de manière illimitée. Comme nous le verrons ci-dessous, nous ajouterons qu’il faudra qu’elles se développent en respectant les limites naturelles que nous impose la planète, ce qui implique certains arbitrages quant aux technologies développées. Mais ces arbitrages ne seront plus dictés par les impératifs de rentabilité et le jeu du marché : ce seront des choix politiques, démocratiquement décidés en considération de ce qui est le plus utile à la société dans son ensemble. Il s’agit en effet de comprendre et de prendre en compte le fait que les technologies ne sont pas neutres, les ressources limitées et certains matériaux ou substances nocifs pour l’homme et la nature. Ainsi certaines technologies doivent être favorisées par rapport à d’autres, et il ne suffirait pas de vivre dans un système communiste pour que disparaissent les dangers engendrés par le nucléaire, les gaz à effet de serre, l’amiante, les nitrates. Les énergies renouvelables (éolien, solaire, …) doivent ainsi être choisies, par la délibération démocratique sur nos intérêts communs, à la place du nucléaire, du gaz et du pétrole.

Le projet écosocialiste est “décroissant” dans le sens où il s’oppose à l’obsession morbide de la croissance de la valeur d’échange, met en avant le primat de la valeur d’usage, c’est-à-dire promeur une nouvelle forme d’unification des producteurs/trices et des consommateurs/trices. En effet, son objectif est de planifier la production pour le bien-être social, en prenant en compte les contraintes écologiques via la rationalisation de la production et la reconversion des énergies du passé. Cela impliquera la croissance de certains secteurs utiles pour le développement de l’immense majorité des pays du monde (santé, transports en commun à l’exception de l’aérien, éducation, culture, électrification, eau potable, agriculture…), mais en même temps la décroissance d’autres secteurs dont le développement est écologiquement insoutenable (transport individuel, emballages, …), et même la disparition totale de certains autres sans utilité sociale (publicité, armement, …). La production matérielle, gonflée artificiellement par la logique du profit, décroîtra dans les pays riches : elle est insoutenable écologiquement et elle ne procure aucune satisfaction véritable. La croissance et ses indicateurs, tels que la variation du PIB, ne seront plus des notions pertinentes pour évaluer la santé du système et le bien-être social.

Par ailleurs, au-delà du débat sur la décroissance, il faut et il est possible d’économiser de l’énergie en quantité non négligeable, sans rien perdre de notre développement actuel. Il existe par exemple un scénario « Négawatt », réalisé par des chercheurs et sur lequel se base le NPA pour établir son plan de sortie du nucléaire en dix ans. Une telle sortie s’appuie sur un plan d’économies d’énergie de l’ordre d’un quart de la dépense actuelle d’énergie en France, en jouant principalement sur le chauffage (diminution de l’électrique), les pertes en ligne, les normes des appareils électriques (diodes, etc.), l’éclairage public et domestique (lampes basse consommation, etc.), certaines dépenses de l’industrie et du commerce (interdiction des panneaux publicitaires lumineux, etc.).

4. Les tentatives de solution par des mécanismes de marché ou par la régulation

La promotion du “capitalisme vert” se fonde en dernière instance sur l’idée que certaines tentatives internes au système économique permettent la résolution de la crise écologique. Nous passons en revue ces tentatives pour dissiper une telle illusion.

Un premier genre de solutions consisterait à libéraliser et à monétiser la nature (c’est le sens des taxes carbone et des marchés des droits à polluer) pour tenter de réguler/diminuer les gaz à effet de serre via des mécanismes de marché. Ainsi, le protocole de Kyoto a permis la mise en place de bourses du carbone via l’attribution de quotas d’émission de CO2, c’est-à-dire via des marchés de droits à polluer par des gaz à effet de serre. En fixant un prix de la nature, les contraintes du marché viendraient d’elles-mêmes désinciter les pollueurs.

Divers problèmes viennent actuellement rendre cette tentative inefficace et injuste :

- le prix insuffisant : un prix de la tonne de carbone 10 fois supérieur à celui proposé serait nécessaire pour que le système ait un quelconque effet. Or, il n’y a pas de volonté politique en ce sens, précisément pour ne pas nuire à la croissance nécessaire à la reproduction élargie du capital. En effet, si jamais des taxes si fortes étaient mises en place, cela serait un frein pour l’économie (capitaliste) du pays, ce qui aboutirait à des crises insoutenables économiquement et politiquement.

- les quotas trop élevés : ce type de mesure n’incite pas à polluer moins, car acheter des droits d’émission de gaz à effet de serre est souvent possible et bien moins coûteux que de réduire les émissions en question.

- l’absence de différenciation entre dépenses utiles et dépenses inutiles : la plupart du temps, toute consommation est taxée de la même façon, que l’énergie serve à alimenter un hôpital ou un panneau publicitaire sans la moindre utilité sociale.

- l’effet antisocial : tout comme l’écotaxe, les taxes carbone augmentent le budget essence des pauvres de manière significative, alors que c’est insignifiant pour les riches qui peuvent se permettre de continuer de polluer. Le mouvement des Gilets jaunes donne une illustration exemplaire de l’injustice sociale de ces taxes.

Sous le capitalisme, les mesures de régulation sont préférables aux mécanismes de marchés, même si les régulations ne suffiront pas à régler le problème global. Il s’agit de mettre en place des règles et des interdictions, en un mot des limites politiques au marché, plutôt que d’estimer que le marché permettra en lui-même, suivant ses propres règles économiques, d’atteindre un certain équilibre écologique via la monétisation de toutes les ressources de la planète (eau, air, CO2, …).

Le problème de la couche d’ozone a été résolu grâce à des mesures de régulation (interdiction des gaz CFC). Toutefois,les gouvernements n’ont pu choisir cette option que dans la mesure où une solution technologique alternative était déjà trouvée, qui ne mettait pas trop en péril le profit des entreprises. Or, une solution technologique rentable à relativement court terme est rarement disponible.

En règle générale, les gouvernements préfèrent éviter ce type de solution. Par exemple, en 1997, l’AMI (Accord Multilatéral sur l’Investissement) prévoyait entre autres que les multinationales puissent se faire indemniser par les États en cas de lois sur l’environnement « contraignantes » (comprenons : nuisant aux profits). Grâce aux mobilisations, cet accord a finalement pu être repoussé.

Ces mesures réformistes de régulation semblent ainsi parfois aller dans le bon sens à l’intérieur du système capitaliste. Mais, par définition, ces mesures ne peuvent pas aller jusqu’au bout, sous peine d’une crise du système. Elles ne peuvent que jouer à la marge, là où la logique du profit le tolère, sans remettre en cause cette logique elle-même et le productivisme qu’elle implique. Il ne s’agit jamais d’interdire de produire trop de choses inutiles, mais seulement d’interdire ce qui est nocif le plus directement et à condition que cela n’affecte pas trop les profits. De plus, ces mesures peuvent souvent être socialement injustes, dès lors que leur coût n’est pas supporté par le capital lui-même.

Vous pouvez lire la troisième partie du texte, centrée autour des perspectives stratégiques et programmatiques que soulèvent les questions écologiques.

[1] Marx, quant à lui, proposait une critique de la manufacture, qui pour augmenter la productivité met en place une spécialisation à outrance des tâches (ce qui contribue à atrophier l’ouvrier qui n’est plus en capacité de développer ses facultés plus globales et de comprendre le processus de travail auquel il participe), mais ne condamnait pas la grande industrie et pensait qu’un usage progressiste des machines était possible : décharger les humains de certaines tâches par l’augmentation de la productivité. (Bien sûr, sous le capitalisme, le remplacement par des machines provoque des licenciements, et c’est pourquoi une telle logique ne peut pas être progressiste sans combat pour l’égal partage du temps de travail et des richesses produites).