Vous trouverez ici les supports que des camarades membres du GTE (Groupe de Travail Economique du NPA) et de l’ARC, ont présentés aux membres du comité exécutif du NPA lundi 6 avril. Ils fournissent ici quelques éléments d’analyse marxiste de la crise et des premières réponses de la bourgeoisie. La version PDF du diaporama présenté est disponible ici.

Vers la plus grande récession depuis la crise de 1929 ?

La loi de finances rectificative adoptée par le Parlement le 21 mars se fondait sur une prévision de croissance annuelle de -1%. Cette prévision est d’ores et déjà périmée. L’INSEE indique en effet qu’un mois de confinement représente -3% de croissance annuelle : avec deux mois de confinement, on atteindrait donc -6% de croissance annuelle, mais si l’on prend en plus en compte la sortie progressive du confinement et les causes fondamentales de la crise, la chute du PIB pourrait atteindre -10% en France, voire davantage.

Pour comparaison, elle avait été de -2,9% pour la France en 2009 et -2,8% pour les États-Unis. Nous devons donc nous attendre à une récession bien plus forte qu’en 2008-2009, et peut-être à la plus forte depuis la crise de 1929.

« Cette crise, qui touche l’économie mondiale et l’économie réelle, n’est comparable […] qu’à la crise de 1929 » (Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, 25 mars 2020)

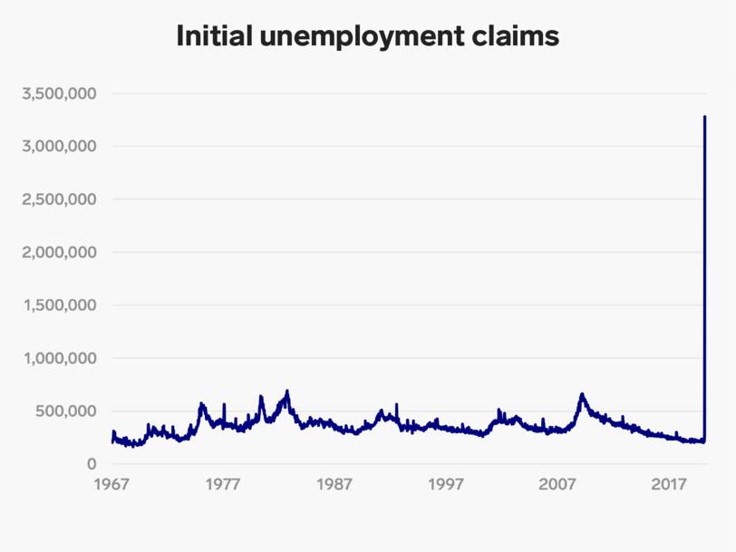

L’explosion du chômage sera ainsi beaucoup plus importante qu’en 2008-2009. Aux USA, on relève +10 millions d’inscriptions au chômage en deux semaines, du 14 au 28 mars (voir graphe 1, ci-dessous, qui comptabilise seulement la première semaine). Le taux de chômage officiel (à 3,5% avant la crise) est probablement actuellement déjà supérieur à 10%.

Graphe 1. Inscriptions hebdomadaires à l’allocation chômage aux Etats-Unis, dernière semaine comptabilisée non-comprise.

En Europe, il existe certes des amortisseurs pour contenir une telle explosion, à savoir notamment le chômage technique ; mais il ne fait aucun doute que le chômage va également fortement augmenter. En France, il y a désormais 5 millions de salarié.e.s (un.e salarié.e du privé sur 4) qui sont en chômage partiel.

Tout cela n’est rien par rapport à l’explosion du chômage et de la pauvreté que devront encaisser les classes populaires des pays du « Sud global », dans un contexte où les exportations et prix des matières premières chutent de manière drastique et où ces pays sont ceux qui se sont le plus endettés depuis la dernière crise1.

Les causes de la crise économique : « choc exogène » ou contradictions du capitalisme ?

Certain.e.s économistes bourgeois.e.s parlaient au départ d’un « choc exogène » – c’est à dire qui provient de l’extérieur des circuits économiques – très fort, avec une croissance qui repartirait de plus belle après l’absorption du choc. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, affirmait par exemple sur le plateau de Boursorama le 2 mars : « Normalement, une épidémie de grippe ça s’arrête quand il fait beau […], et donc normalement, au troisième trimestre on va retrouver une économie beaucoup plus tranquille. »

Patrick Artus, chef économiste chez Natixis

Cette idée selon laquelle tout reviendrait vite à la normale semble avoir été progressivement écartée, mais le fait qu’elle ait été formulée montre que ces économistes négligent les problèmes plus structurels de l’économie capitaliste, et en restent à une analyse de surface. Le « choc » du coronavirus est certes le déclencheur et même un amplificateur la crise, il en est la forme d’apparition, mais pas il n’en est pas la cause fondamentale. La crise aurait éclaté de toute façon dans les mois qui viennent, car les contradictions de l’économie étaient devenues insoutenables.

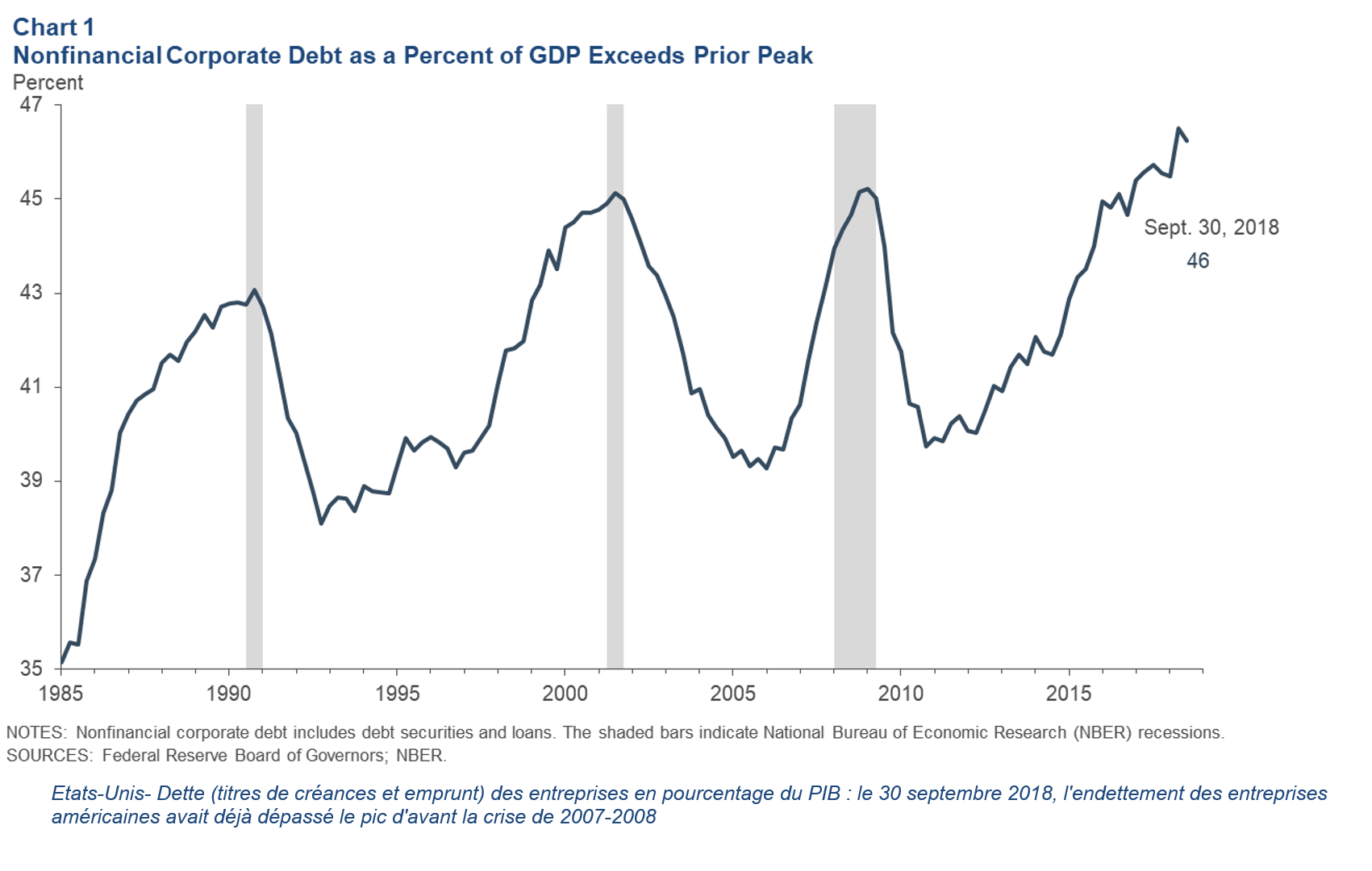

Ces contradictions se manifestent notamment à travers une explosion de l’endettement des entreprises non-financières depuis 2010-2012 (voir graphe 2 pour les États-Unis, ci-dessous) : en septembre 2018 aux États-Unis, il était déjà plus élevé qu’au pic d’endettement atteint en 2008. Cet endettement explose sur la base d’une faible profitabilité du capital. Moins le capital est rentable, plus les entreprises s’endettent pour financer leurs investissements productifs mais aussi des dépenses improductives : rachats d’actions, fusions-acquisitions…

L’endettement s’est aussi développé grâce aux taux d’intérêt très faibles assurés par la politique des banques centrales. Ceci a permis d’alimenter des bulles financières (déconnexion entre profits réels extorqués sur l’exploitation de la force de travail et valorisation du capital fictif), notamment sur les marchés d’actions où l’on a observé un krach important à partir de fin février.

Graphe 2

Graphe 2

Or, l’explosion de l’endettement et la forte valorisation du capital fictif sont, dans un contexte de faible profitabilité du capital, facteurs de crise. La solvabilité des entreprises, c’est-à-dire leur capacité à rembourser leurs emprunts avec les profits réels générés, est mise à mal, et elles se retrouvent donc potentiellement en situation de faire faillite.

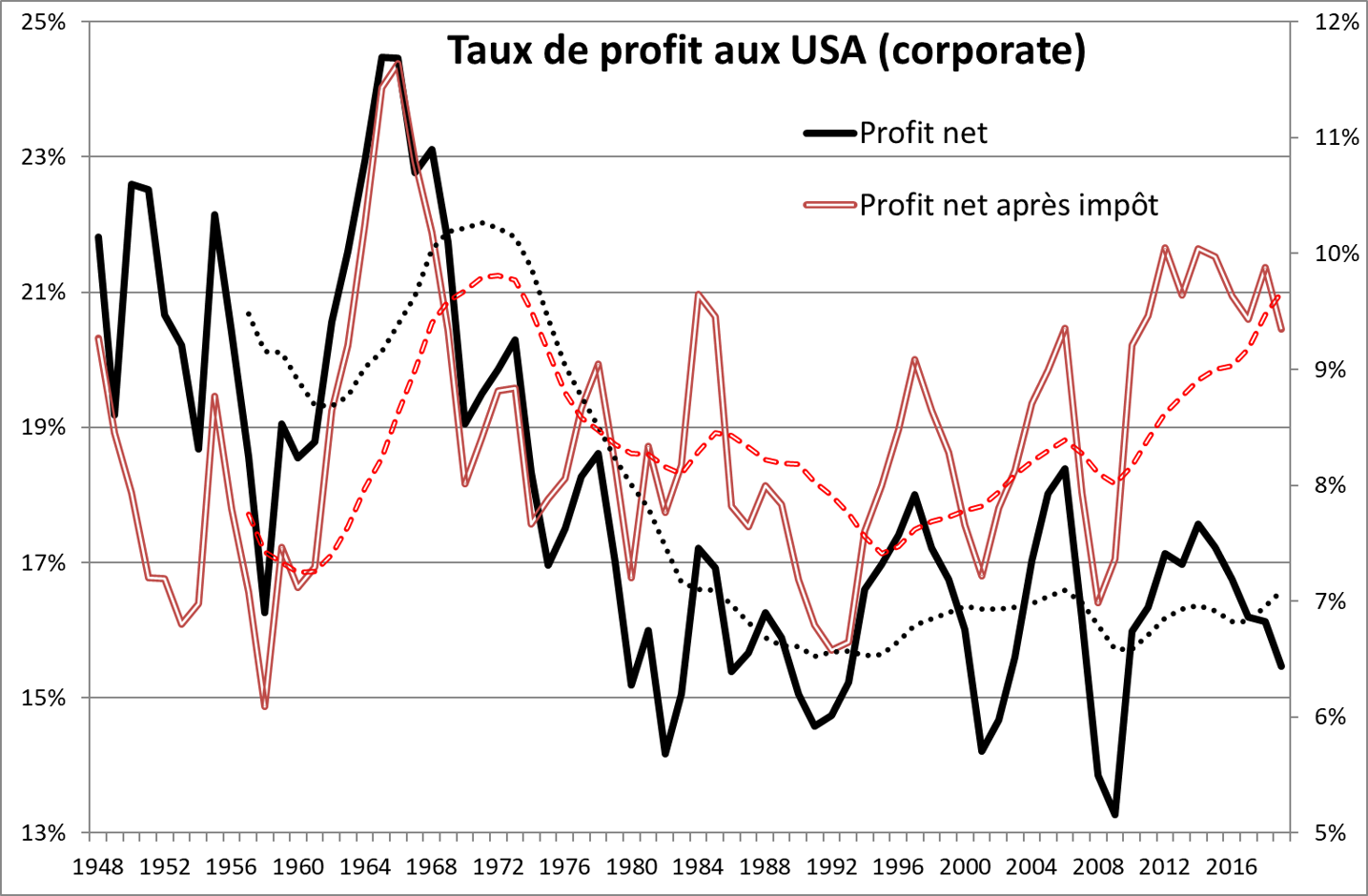

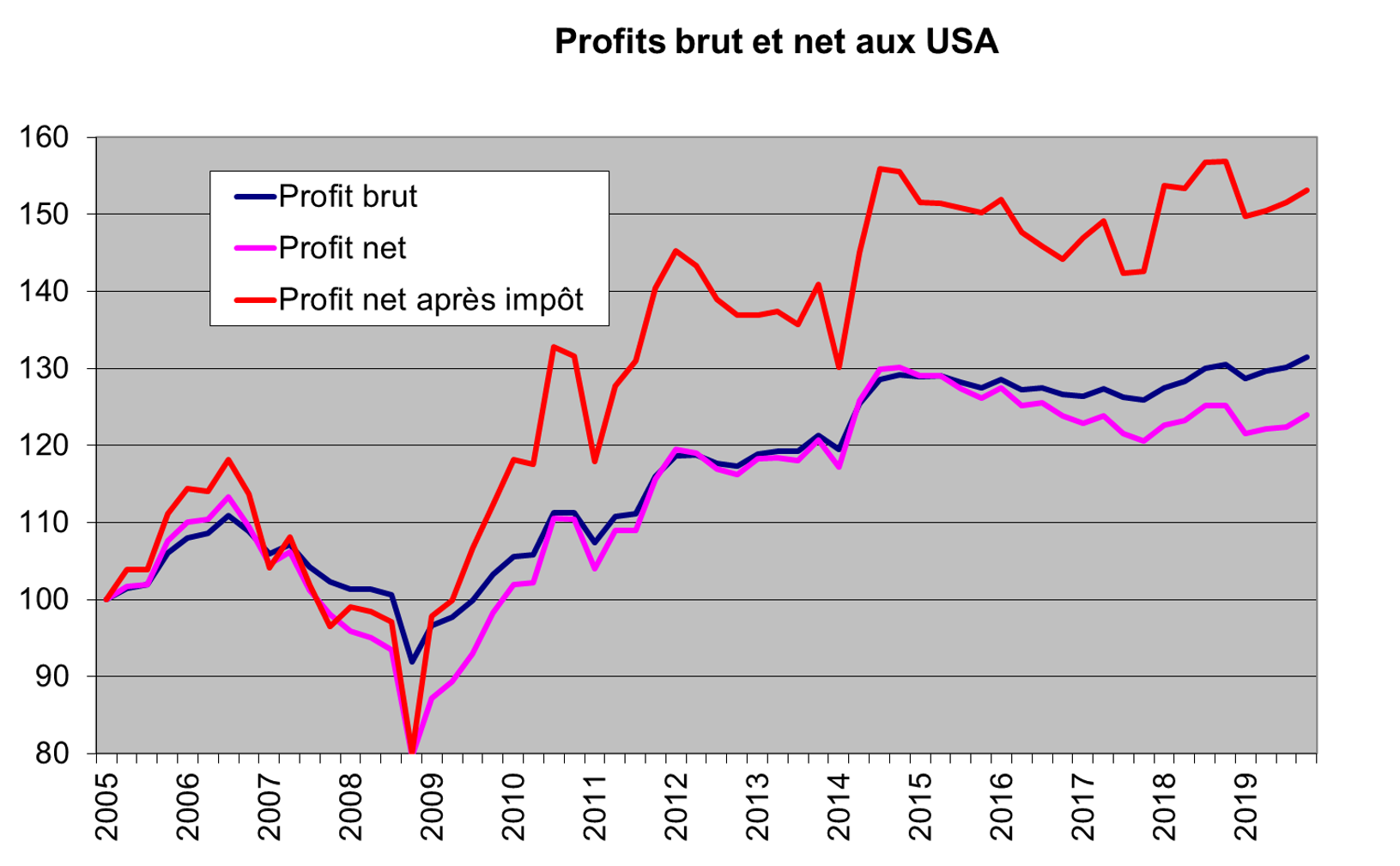

Les graphes suivants présentent l’évolution du profit aux États-Unis. Depuis 2014, on observe ainsi aux dans ce pays (comme dans la plupart des pays du G7) une baisse du taux de profit d’une part (graphe 3) et une stagnation de la masse des profits2 d’autre part (graphe 4). Les gouvernements ont échoué à contrecarrer cette tendance par des baisses massives d’impôts pour les entreprises (graphe 4, voir “profit net après impôt”, qui a augmenté plus que le profit net avant impôt), parce que les problèmes sont biens plus profonds qu’un simple excès d’impôts pour les entreprises.

Graphe 3. Source : Gaston Lefranc. Le profit net avant impôt est évalué avec l’échelle de gauche alors que le profit après impôt est évalué avec l’échelle de droite.

Graphe 3. Source : Gaston Lefranc. Le profit net avant impôt est évalué avec l’échelle de gauche alors que le profit après impôt est évalué avec l’échelle de droite.

Graphe 4. Source : Gaston Lefranc. Base 100 en 2005.

Un des problèmes fondamentaux est que la purge du capital excédentaire — qui est la fonction “normale” d’une crise du capitalisme — après la crise de 2008 ait été fortement amortie par les plans d’aides des États aux entreprises « too big to fail ». Cela a permis de limiter l’ampleur de la récession, mais cela a empêché une véritable reprise : après la récession de 2008, nous vivons depuis une dizaine d’année une phase de stagnation (ralentissement de la croissance).

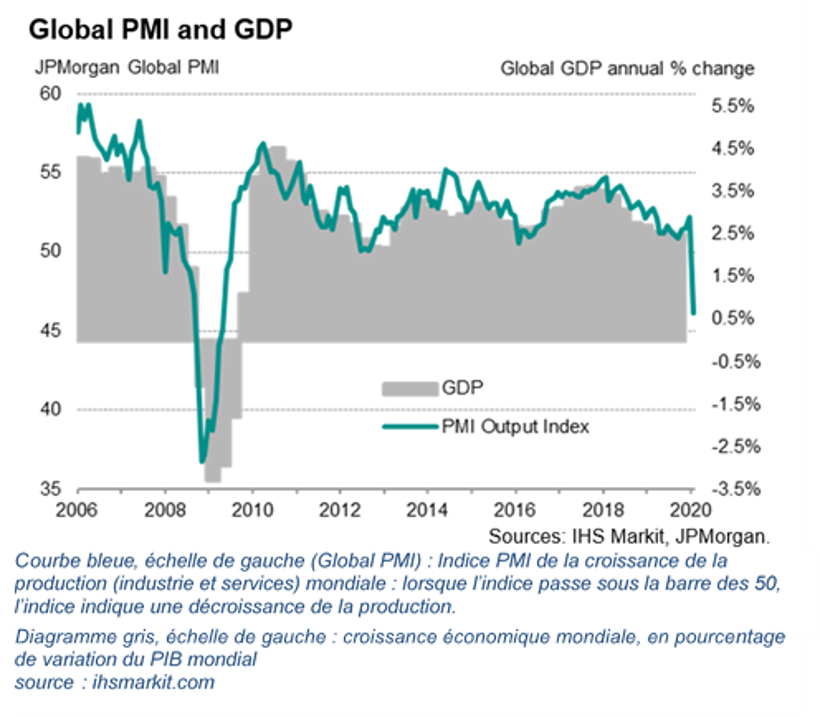

Graphe 5. Ralentissement de l’accumulation au niveau mondial.

Graphe 5. Ralentissement de l’accumulation au niveau mondial.

Parallèlement, les banques centrales ont mis l’économie mondiale sous perfusion monétaire, alimentant l’endettement, les bulles, et permettant la survie d’entreprises « zombies », c’est-à-dire des entreprises qui ne survivraient pas à la compétition sur le marché sans le surendettement.

Toutes les conditions étaient ainsi réunies pour une grande crise. La crise arrivait. Fin 2019, avant même la propagation du virus, la croissance ralentissait aux USA, le Japon (-1,8% sur le dernier trimestre 2019) et la France (-0,1% sur le même trimestre) voyaient leur PIB baisser et entraient donc déjà en récession. La pandémie de coronavirus intervient au plus mauvais moment.

Les premières réponses de la bourgeoisie

En France

En France, le gouvernement a annoncé un plan de soutien massif aux entreprises de 45 milliards, assortis de 300 milliards de garanties de prêts. En vérité, ces chiffres seront largement dépassés.

Dans son détail, la loi de finances rectificative prévoit 8,5 milliards de chômage partiel + 1 milliard pour un fond de solidarité pour les petites entreprises + 35 milliards de report de cotisations et impôts + 300 milliards de prêts futurs qui seront garantis par l’État. Mais l’ardoise du chômage technique sera bien supérieure : 4 millions de salarié.e.s sont au chômage partiel (un.e salarié.e du privé sur 5) ; l’OFCE chiffre ainsi à plus de 20 milliards par mois le coût du chômage partiel (en y incluant les pertes de cotisations sociales).

Aux États-Unis

Aux États-Unis, c’est un plan de soutien gigantesque de 2000 milliards de dollars qui est annoncé. Les deux tiers sont dédiés aux entreprises : aides directes et prêts avec quelques contreparties (fin des rachats d’actions, des versements de dividendes, etc.). Le dernier tiers environ est à destination des ménages : chèque de 1 200$ (+500$ par enfant) pour les ménages gagnant moins 75 000$ par an, hausse de l’indemnisation chômage.

Qui paiera l’addition ?

Les gouvernements ont donc d’ores et déjà annoncé des plans de soutien XXL par rapport aux plans de soutien mis en œuvre suite à la crise de 2008. Or, ces plans de soutien seront payés par les travailleurs/ses :

- soit par des plans d’austérité beaucoup plus durs qu’après la crise de 2008 si le déficit public est financé par emprunt ;

- soit par une inflation galopante, qui aura néanmoins l’avantage de toucher également les capitalistes et de soulager les ménages emprunteurs.

D’autres réponses sont-elles envisageables ?

Pas de solidarité européenne !

Le Sommet du Conseil européen du 26 mars n’a validé aucun accord sur les « coronabonds », emprunts contractés par l’Europe qui s’endetterait pour le compte de chaque État et serait garant des prêts en dernier ressort). Et il n’est absolument pas question de transferts budgétaires d’un État à l’autre.

Ce qui se profile, c’est un mécanisme du même type que le « mécanisme européen de stabilité » mis en place après la crise de 2008-2009 : c’est une institution européenne qui peut emprunter sur les marchés à taux bas (dans la mesure où les emprunts sont garantis par les États au prorata de leur richesse) pour ensuite prêter à nouveau ces fonds aux États en difficulté, sous conditions et sous surveillance. C’est ce mécanisme qui a massivement été utilisé pour la Grèce.

Vers une « économie de guerre » au service des capitalistes ?

Les principes de l’économie de guerre mise en place pendant la seconde guerre mondiale aux USA ont été les suivants : la consommation des travailleurs.ses a été fortement réduite (via des taxes ou une épargne forcée) pour financer l’investissement public, qui s’est substitué à l’investissement privé ; les débouchés étaient eux-mêmes garantis par l’Etat dans le cadre de l’effort de guerre. De cette façon, le taux de profit a pu être redressé.

Aujourd’hui, une « économie de guerre » prendrait bien sûr une autre forme, mais aurait les mêmes objectifs : rétablir du taux de profit via la mise en place d’un État autoritaire, la restriction de la consommation des masses, et la prise en charge de l’investissement par l’Etat.

Pour une « économie de guerre » au service des travailleurs/ses !

Pour les travailleurs/ses, l’addition serait lourde. C’est pourquoi (ainsi que nous le suggérions de façon plus détaillée dans notre article du 31 mars), il faut opposer à cette première perspective le déploiement d’une « économie de guerre » destinée à la satisfaction des besoins sociaux. Celle-ci s’appuierait sur la réquisition des entreprises pour satisfaire les besoins sociaux (à commencer par le matériel sanitaire, les biens de première nécessité, etc.), mais il s’agirait de pousser cette logique jusqu’au bout : pas simplement réquisitionner, mais exproprier et socialiser, sous la direction des travailleurs.ses auto-organisé.e.s via de nouvelles institutions communistes.

1. Concernant l’impact sur les pays dits « émergents », voir quelques éléments dans : Rémi Grumel, « Récession mondiale : où va la crise du coronavirus ? ».

2. Pour une analyse plus détaillée de ces courbes, voir Gaston Lefranc, « La crise qui vient. Eléments d’analyse ».