AVANT-PROPOS : les articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » ne représentent pas les positions de notre tendance, mais sont publiés à titre d’information ou pour nourrir les débats d’actualités.

SOURCE : Acta

Depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, de multiples pratiques de résistance, d’entraide et d’auto-défense ont pris forme pour répondre aux nécessités de survie quotidienne et faire face aux violences d’Etat. Pour comprendre ce qui se met en place et renforcer nos luttes, un collectif d’enquête s’est constitué à la croisée des alliances tissées ces dernières années, à Paris et Toulouse principalement.

Notre premier rapport avait suscité de l’intérêt dans différents secteurs en résistance et il a eu des échos constructifs dans la presse indépendante et sur les réseaux sociaux. Il a permis de créer de nouveaux liens, d’en renforcer d’autres et de se former collectivement à la production d’une connaissance critique capable d’armer nos luttes.

Voici notre second rapport. Il réunit une nouvelle fois des personnes impliquées dans les luttes actuelles pour analyser ce qui est à l’oeuvre et concevoir des moyens concrets pour renforcer les résistances dans les quartiers populaires, les territoires coloniaux, dans les prisons, les CRA et les foyers d’immigrés.

Le groupe d’enquête sur les colonies d’outre-mers introduit le rapport en décrivant les derniers déploiements répressifs de l’impérialisme français à Mayotte, à la Réunion, en Kanaky et en Guyane notamment. Il décrit des résistances organisées à différents degrés mais qui se multiplient et se diversifient. Les Gilets Noirs livrent leur seconde auto-enquête menée dans les foyers de travailleurs immigrés où ils s’organisent en région parisienne face au durcissement des conditions de vie et des pratiques répressives et racistes des gestionnaires. Le groupe d’enquête sur les violences d’Etat dans les quartiers populaires s’est élargi et a décortiqué la gestion policière du socio-apartheid à partir de données collectées en ligne et directement dans la rue pour organiser la solidarité face aux répressions qui ont commencé à frapper les dernières révoltes. Le groupe « prisons » a mené plusieurs entretiens avec des détenus dans des maisons d’arrêts pour majeurs de la région parisienne. Il décrit la transformation des luttes face à la diversité des procédés répressifs mis en place. Un groupe d’enquête sur les aspects juridiques de l’état d’urgence sanitaire s’est penché sur la détention provisoire. Il montre comment la loi du 25 mars 2020 permet d’étendre les domaines de ce dispositif d’enfermement. Enfin, des militantes de « À bas les CRA! » se sont associées à l’Observatoire pour décrire l’évolution des luttes et des violences d’État dans les prisons pour étrangers pendant l’état d’urgence sanitaire.

Les synthèses qui suivent ont été rédigées par chaque groupe à la suite d’enquêtes menées de manière autonome. Elles ont été ensuite restituées collectivement entre tous les groupes pour tenter de produire des hypothèses et des pistes d’analyse et d’organisation communes.

DANS LES COLONIES D’OUTRE-MER

À Mayotte, la situation est très préoccupante. Alors que les trois autres îles des Comores (indépendantes) ne recensent que trois cas de personnes contaminées, Mayotte, elle, en compte près de 700. Plus de 80% des personnes vivent sous le seuil de pauvreté : plus encore que le COVID-19 ou la dengue qui elle aussi fait rage, c’est la faim qui constitue le problème majeur des comorrien.e.s de Mayotte. Dans la nuit du 3 mai, des centaines de personnes ont bravé le couvre-feu et se sont soulevées dans la périphérie de Mamoudzou (notamment à Tsoundzou) contre la gendarmerie et la police. 200 jeunes ont fait pleuvoir les pierres sur les forces répressives, notamment sur les deux blindés de la gendarmerie – ceux-ci sont bien connus de tous les militants des colonies d’outremer depuis les années 1970.

La situation à La Réunion a été décrite et analysée par deux camarades réunionnaises, Marion Malga-Baptisto et Mathilde Lebon, dans un long article « Moisissure sous les Tropiques » publié sur Le blog de Joao. Elles dénoncent notamment la gestion de la situation par une élite blanche de France avec la « complicité silencieuse des élu.e.s locaux », ainsi que le fait que le marché des masques sanitaires fasse l’objet d’une prédation des mêmes groupes privés de la Caraïbe et de La Réunion qui remplacent ainsi un état colonial satisfait d’une telle délégation.

En Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, de nombreux maires ont exprimé leur refus de rouvrir les écoles.

« La pandémie de Covid-19 fait peser une grave menace sur la santé des peuples autochtones du monde entier » affirme un communiqué de l’ONU. Au sein de l’empire colonial français, cette affirmation s’applique aux peuples premiers de Guyane ainsi qu’aux clans kanak de Kanaky. « Le contexte nous met face à l’héritage d’une blessure coloniale et au traumatisme collectif laissé par les épidémies qui ont décimé nos ancêtres » a écrit le grand conseil coutumier de Guyane dans un communiqué. Pendant ce temps, la commission départementale des mines guyanaises a voté le 29 avril en faveur d’un nouveau projet minier dont le nom, « Espérance », sonne comme un affront supplémentaire. Après la victoire politique des militant.e.s autochtones et écologistes contre le projet Montagne d’Or en 2019, de nouvelles batailles se préparent donc.

En Kanaky, un certain nombre de tribus ont érigé leur propres barrages. Le faible nombre de leurs entrées joue la plupart du temps en faveur de la gendarmerie qui peut ainsi contrôler facilement les allées et venues mais sont cette fois-ci utiles au filtrage des personnes.

Les habitant·e·s de Maré, Lifou et Ouvéa ont organisé un pont aérien de marchandises pour les membres de leurs familles bloqués à Nouméa.

Le 20 avril, le pays est sorti du confinement malgré un avis explicitement contraire du Sénat coutumier.

Le 26 avril, les autorités coutumières de Païta ont organisé une manifestation devant l’aéroport international de Tontouta pour protester contre l’arrivée de la relève de 180 militaires coloniaux. Finalement, l’avion a été déprogrammé. Le 22 mars, l’aéroport avait été caillassé pour manifester la volonté du pays de ne plus recevoir d’avions susceptibles d’accroître la pandémie. Huit personnes avaient ensuite été arrêtées après que des moyens de répression de grande ampleur eurent été mis en place.

Un de nos contacts nous rapporte : « Pour ce qui est de la position des coutumiers, il est vrai qu’ils prennent vraiment l’affaire en main, ce qui ne plaît pas beaucoup aux loyalistes qui voient là une menace institutionnelle dans le modèle de gouvernance et se rendent compte surtout de la portée et l’influence de leurs décisions sur la communauté kanak.1 ».

La date du référendum pour la pleine souveraineté du pays a été maintenue au 6 septembre. La situation actuelle ne favorise pas la campagne pour le « Oui » à l’indépendance du pays. La date retenue était déjà assez « précoce » (pas tout à fait deux ans après le premier), et la crise COVID-19 n’arrange rien.

Le 5 mai, les tribus d’Ouvéa, notamment celle de Gossanah, ont commémoré le 32e anniversaire du massacre des 19 militants (rappelons que trois d’entre eux, dont Alphonse Dianou, ont été exécutés froidement) par l’armée coloniale et le GIGN français, victimes des basses tactiques électorales à la veille d’un second tour de présidentielles entre le Président Mitterrand et le Premier ministre Chirac. Tout permettait pourtant de résoudre la crise des 27 gendarmes pris en otages dans la grotte de Gossanah par la négociation ; les militants réclamaient principalement la levée du siège d’Ouvéa par l’armée française et la possibilité d’être jugés en France plutôt que par les tribunaux coloniaux.

En allumant radio Djido (radio Kanaky) le 22 avril 2020, on pouvait entendre Maki Wéa, militant de longue date de la tribu de Gossanah, parler du deuil en cours en relation avec la pandémie. En conclusion de son entretien radiophonique, Maki témoigne de ce qu’il interprète comme un signe : « Vous savez, ils ont appelé ce virus « COVID-19 ». 19 ça me fait forcément penser aux 19 qu’on a perdus ce jour-là et “covi” en langue iaai [l’une des 28 langues kanak, et l’une des deux parlées à Ouvéa] ça veut dire « jeune homme » dont vraiment pour nous ce moment c’est plus covi 19 ! »

DANS LES QUARTIERS POPULAIRES

Au cours de ce deuxième mois de confinement, nous avons pu observer une continuité et un renforcement dans la mise en place de dispositifs sécuritaires et répressifs d’État, ciblant de manière spécifique les habitant·e·s de quartiers populaires. Les couvre-feux déployés dans de nombreuses villes dès le début de l’état d’urgence sanitaire ont été pour la plupart prolongés. C’est le cas dans plus de 112 villes parmi lesquelles Colombes, Asnières, Puteaux, Valence, Perpignan, Compiègne…

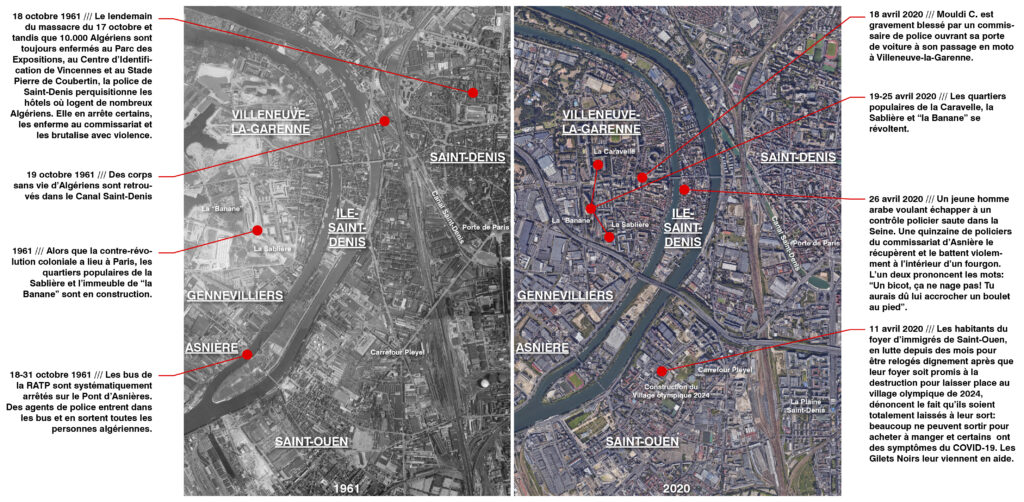

Exemple particulièrement criant, à Nice, les habitant·e·s des quartiers populaires (Trachel, Jean Vigo, Notre-Dame, Saint-Charles, Bon Voyage, Maccario, Pasteur, Las Palmas et des Moulins) se sont vu imposer un cadre juridique plus répressif, avec un rallongement du couvre-feu de 2 heures supplémentaires. Ce cadre légal ségrégationniste, validé par le tribunal administratif de Nice, s’inscrit dans la généalogie coloniale française et n’est pas sans rappeler le couvre-feu d’octobre 1961 mis en place par le préfet de police Maurice Papon s’appliquant aux seul.es Algérien·ne·s de la région parisienne, débouchant sur le massacre policier de plus d’une centaine de manifestant·e·s le 17 octobre.

La période est également marquée par une continuité dans les violences policières qui s’abattent principalement sur des corps non blancs, précaires, et des quartiers populaires. L’état d’urgence sanitaire donne à voir un élargissement du spectre de l’arbitraire policier en matière de violence physique. De nombreuses femmes ont ainsi subi des interpellations, plaquages ventraux, coups, et décharges de tasers. Comme à Château-Rouge en début du confinement, ou comme en témoigne cette vidéo filmée à Dammarie-les-Lys la nuit du 18 au 19 avril.

Entre le 8 avril et le 9 mai, 9 personnes ont été tuées par la police française au nom de la lutte contre le virus. Le 8 avril, Mohamed Helmi Gasbi, 33 ans est tué à la suite de son interpellation dans les rues de Béziers. Arrêté pour cause de non-respect du confinement, alors même qu’il vivait à la rue, il décède des suites de la technique d’interpellation du placage ventral qui rappelle le meurtre de Lamine Dieng en 2007. Le 10 avril, un homme meurt dans un accident de voiture à Estourmel après avoir été pris en chasse par la policetandis que le passager du véhicule est toujours entre la vie et la mort. Le même jour, à Angoulême, Boris trouve la mort en sautant dans la Charente après avoir été pourchassé par une voiture de police. Dans la nuit du 14 au 15 avril, un sexagénaire meurt en garde à vue au commissariat de Rouen. D’après la version policière, il aurait été victime d’un « malaise » et n’aurait pas survécu malgré des tentatives de réanimation. Le 15 avril, un homme, demandeur d’asile afghan, meurt abattu de trois balles dans le corps par trois policiers au parc de La Courneuve. Dans la nuit du 27 au 28 avril, un jeune de 14 ans meurt dans un accident de voiture après avoir été pourchassé par la police. Le passager, un ami de la victime âgé de 16 ans, est encore dans un état grave. Dans la nuit du 28 au 29 avril, un homme de 43 ans meurt dans une cellule de dégrisement du commissariat d’Albi où il avait été placé quelques heures plus tôt. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, Romain, 30 ans, meurt dans une cellule de dégrisement du commissariat de Saint-Denis. Le 7 mai, un homme meurt dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, chutant du 13e étage d’un immeuble en tentant d’échapper à des policiers de la BST.

Alors que le taux de meurtres policiers évoluait entre 10 et 15 par an il y a encore 5 ans, il est passé à un chiffre compris entre 25 et 35 morts par an. Les victimes sont toujours, presque exclusivement, des prolétaires non blancs. À l’heure où ce rapport est rédigé, soit deux mois après le début de l’État d’urgence sanitaire, 11 personnes sont mortes en lien avec l’activité policière : c’est un saut d’échelle, l’équivalent de la productivité meurtrière de la police sur une année au début des années 2010.

Les versions policières sont à nouveau l’apanage du champ médiatique. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les mises à mort en garde-à-vue et les crimes liés à la prise en chasse de corps opprimés font partie intégrante du répertoire d’action répressif habituel de l’État. Nous rappelons également que la criminalisation des victimes et les poursuites pénales sont systématiques et participent d’une même logique de délégitimation des résistances populaires.

Par ailleurs, des scènes de violences policières ont été recensées dans de nombreuses villes en France. À Compiègne, Jean Uriel Agbalika est frappé, insulté et menotté lors d’un contrôled’attestation particulièrement violent. À Toulouse – où des jeunes se font régulièrement coincer par des policiers dans des blocs et subissent des menaces de mort – un jeune se fait tabasser le 22 avril par la police municipale à la Cité Madrid en tentant d’échapper à un contrôle. Il s’évanouit de douleur au commissariat. En comparution immédiate, il écope d’une lourde amende et d’une peine de prison avec sursis pour outrage, rébellion et violence. Dans la nuit du 24 au 25 avril, Olivier, la cinquantaine, se fait tabasser par une brigade de police. Il subit des coups de muselière lui faisant perdre des dents tandis que les chiens policiers lui laissent des traces de morsures sur les mollets et les avant-bras. À la suite de son interpellation, il est placé en garde-à-vue et poursuivi pour « violences avec arme, menaces de mort, violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, rébellion, port et détention d’arme de catégorie C, administration de substances nuisibles ». Le 1er mai, dans le quartier de la Reynerie, Fefe et Zack, âgés de 16 et 17 ans, ont été frappés par six policiers. Dans les environs de 23h, ils prennent la fuite lors d’un contrôle. Zack est plaqué au sol et se fait casser le nez après avoir reçu de nombreux coups tandis que Fefe subit des menaces de mort : « sale arabe, on va t’arracher la tête ». Dans la nuit du 25 au 26 avril à L’ile-Saint-Denis, un jeune homme est poursuivi par la police de Villeneuve-la-Garenne et saute dans la Seine pour leur échapper. Il est interpelé puis tabassé dans le véhicule de la brigade, sous les rires des forces de l’ordre, faisant allègrement référence au massacre policier du 17 octobre 1961 : « Un bicot comme ça, ça nage pas », « Ça coule, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied ». À nouveau, la modernisation des régimes racistes et coloniaux de l’État français est explicite, assumée fièrement par les forces de l’ordre.L’impunité policière est totale, largement ressentie et intégrée par l’ensemble de leurs membres. Dans la nuit du 14 avril 2020 au 15 avril 2020, un policier en civil a tiré sur son voisin après s’être mis en scène sur Snapchat : « Je me rends chez mon voisin d’en dessous qui fait du tapage. Il m’invite à descendre ce sale fils de pute. J’y vais. », suivi d’un cliché montrant les tâches de sang sur le sol accompagné d’un message glaçant : « J’ai tiré ». Le 16 avril, en Corse du Sud, un agent des douanes tire en l’air avec une arme, « excédé par le bruit fait par sa voisine » pendant les applaudissements de 20h.

La nuit du 18 au 19 avril a été un moment de cristallisation de violence d’État particulièrement important. À Dammarie-les-Lys, des policiers de la BAC giflent une femme menottée puis écrasent les parties génitales d’un homme menotté à terre. À Toulouse, dans le quartier de Bellefontaine, une voiture de police prend en chasse un véhicule et percute frontalement un automobiliste qui venait de face, n’ayant rien à voir avec l’intervention policière. Selon un témoignage, l’homme serait sorti du véhicule en boitant, se plaignant de maux de têtes. Un constat aurait été établi de manière expéditive, puis l’homme aurait été incité par les policiers à rentrer rapidement chez lui sans se rendre à l’hôpital. Au même moment, dans le quartier de la Reynerie, aux alentours de 22h, un jeune s’est fait tabasser par deux policiers. Il sera laissé en sang sur le bord de la route, l’arcade sourcilière ouverte. Le même soir, dans la ville de Villeneuve-la-Garenne, des policiers stationnés dans une voiture banalisée mettent un coup de portière à Mouldi C., 30 ans, qui circulait à moto. Il est alors projeté contre un poteau et subit une grave blessure à la jambe le contraignant à 3 mois d’ITT. Ces techniques de mise à mort ne sont en rien inédites. Samir Baaloudj, ancien militant du MIB, explique dans un article du Bondy Blog : « Des mecs qui se font éclater à moto par la police, ce n’est pas nouveau. Dans les années 90, on appelait ça le “pare-choquage”, ils te faisaient déraper en tapant la moto par derrière. Dans les années 2000, c’était un peu plus violent : ils baissaient la vitre et ils te mettaient un gros coup de matraque ». Ces techniques létales rappellent également la manière dont Ibrahima Bah a été tué par la police le 6 octobre 2019 à Villiers-le-Bel.

Cette hagra générale et systématique donne lieu à plusieurs nuits consécutives de soulèvements dans des dizaines de quartiers populaires. Même si Toulouse et Villeneuve constituent les épicentres des révoltes, des actions de résistance sont organisées dans près de 22 villes dès le 19 avril : Gennevilliers, Mulhouse, Aulnay, Villepinte, La Courneuve, Bordeaux, Lille et ses alentours… S’ensuivront plusieurs nuits consécutives de révoltes populaires, se diffusant de manière différenciée dans l’espace métropolitain tout en mobilisant un répertoire d’action spécifique et récurrent : utilisation de mortiers, projections de feux d’artifice, contre-attaques en petits groupes organisés… Peu de mobilier urbain cassé et de voitures brûlées ont été constatés : « Aujourd’hui, les jeunes ont un adversaire bien défini : la police » confirme Samir Baaloudj dans l’article du Bondy Blog précédemment cité.

L’établissement d’une généalogie de la violence permet d’analyser ces soulèvements et de les légitimer. Dans Les Damnés de la Terre, Frantz Fanon développe l’idée selon laquelle l’exploitation des colonisé·e·s par l’État n’est rien d’autre qu’une violence perpétuelle. Par ailleurs, il considère que dans les territoires colonisés, les gendarmes et les soldats en tant qu’intermédiaires du pouvoir colonial n’utilisent qu’un langage, celui de la pure violence. Une analogie peut évidemment être faite avec ce que connaissent les habitant·e·s des quartiers populaires, comme en témoigne la tribune La colère des quartiers populaires est légitime.

Il est important de souligner que ces révoltes ne constituent pas une rupture avec les formes d’autodéfense mises en place jusqu’alors dans les quartiers populaires. À ce titre, entre le 12 et le 19 avril, des révoltes ou des actions directes contre la police de différentes importances – moins médiatisées – surviennent au Havre, à Évreux, Bordeaux, Villiers-sur-Marne, Mantes-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes, Villeneuve-la-Garenne, La Courneuve, Trappes, Grigny… Après un peu plus d’une semaine de moments de luttes plus localisées, diffuses dans le temps et l’espace, des révoltes ont repris de manière apparemment plus synchronisée au cours des derniers jours.

À travers ces révoltes, le problème des images se reformule. La multiplication de l’emploi des feux d’artifices, notamment à travers des tactiques de petits groupes par la « génération Call of Duty » puis leur diffusion sur les réseaux sociaux, déploie une esthétique à double tranchant. Le spectacle de l’émeute n’incite pas à se méfier de la fétichisation du geste insurrectionnel. Dans l’ombre du riot porn, la répression est en marche et a commencé à frapper. D’abord par la fermeture de nombreux comptes Insta, Snap et Twitter diffusant le #mortauxporcs et des informations liées aux révoltes contre la police, ensuite par l’épluchage de ces mêmes réseaux et la récupération de « renseignements » (empreintes, ADN, « informateurs civils »…) pour enfin lancer de premières arrestations. On peut sans doute s’attendre à d’autres vagues de perquisitions, et loin des projecteurs et des applications, il faudra organiser la solidarité. D’autre part, filmées sous tous les angles et largement partagées durant la première séquence des révoltes d’avril, les vidéos ont globalement disparu après les premiers jours. On sait aussi que la présence de journalistes indépendants pouvant être considérés comme bienveillants est devenue problématique pour certains groupes agissant dans la rue, gênés et menacés par les images et la proximité de ces journalistes. Ces groupes ont ainsi réagi au « problème des images » en essayant d’empêcher les images. Les pratiques de solidarité devraient au moins partir de ces conclusions tirées par les forces combattantes.

Par ailleurs, les formes d’auto-organisation et d’autodéfense qui se déploient dans les quartiers populaires en réponse aux violences d’État ne sauraient se résumer aux révoltes. À Toulouse dans le quartier des Izards, une chorba populaire est organisée en période de Ramadan par le restaurant Peppers et les associations Izards Attitude et JCETT (Journées Culturelles et Économiques de la Tunisie à Toulouse), qui ont distribué plus de 400 repas à des familles dans le besoin tout en créant des liens de solidarité. Des distributions alimentaires sont également mises en place à la maison de quartier de Bellefontaine et un ftour solidaire est organisé à la maison de quartier de Bagatelle. Un dispositif d’aide aux devoirs à distance est mis en place par le Comité Vérité et Justice 31 depuis le début du confinement, avec des mères de famille de quartiers populaires. Dans cette même logique, des Brigades d’Éducation Populaires se sont montées un peu partout en France. Dans le quartier d’Arnaud Bernard, un Centre d’Autodéfense Sanitaire et Alimentaire s’est constitué dans le droit fil du réseau des Brigades de Solidarité Populaire qui ont vu le jour dans de nombreuses villes (Nantes, Paris, Troyes, Genève, Lille, Liège, St Étienne, Marseille, Lyon, Bruxelles…). Un groupe d’avocat·e·s s’est constitué à Toulouse afin de soutenir les habitant.es de quartiers populaires face à la répression et aux difficultés dans l’accès au droit en période de confinement.

Sur Paris, plusieurs initiatives de dénonciations des violences policières sont nées. UNPA a ainsi mis en ligne une application permettant de filmer les policiers et de sécuriser les images.

L’Echo des banlieues, Booska-P, Rapélite, Yard et Streetpress se sont coordonés pour mettre en place une messagerie vocale permettant de recueillir et publier des témoignages de violences policières, nommée « Sur Écoute ». Enfin, Le collectif Désarmons-les a mis en place une équipe d’avocat·e·s afin de proposer aux proches de victimes de violences policières la garantie d’être accompagné·e·s et conseillé·e·s. Les Brigades de Solidarités Populaire ont déployé plus de 700 bénévoles sur la région parisienne pour venir en aider aux plus démuni·e·s et mettre en place une solidarité de classe effective. Beaucoup d’autres solidarités ont été mises en place dans les quartiers populaires, comme Têtes Grêlées, Covid Entraide, ainsi que de nombreuses initiatives de solidarité alimentaires autour du ramadan par des mosquées et d’autres centres religieux….

Ainsi, face aux violences d’État, des formes d’auto-organisation et d’autodéfense sont déployées par les damné·e·s de la terre, qui prennent en main leur survie et se réapproprient la rue.

Les quartiers populaires ont repris en premier l’usage de l’action directe face à la police. Mais l’État prépare déjà les offensives à venir pour maintenir l’ordre dans le « déconfinement », c’est-à-dire pour mettre en oeuvre les moyens répressifs chargés d’encadrer le capitalisme de post-confinement. Dans la droite ligne de la société néolibérale et sécuritaire qui a engendré l’état d’urgence sanitaire, c’est un investissement massif dans les secteurs de « la défense et de la sécurité » qui s’annonce garant de la « relance de la croissance ».

La construction de liens à travers l’enquête et des pratiques de solidarité face aux violences d’État dans les quartiers constitue une base quotidienne d’organisation. À partir de là, il s’agit de pouvoir corriger le plus rapidement possible le rapport de forces face à l’État dans la rue, c’est-à-dire de doter les résistances populaires de capacités d’auto-défense et de confrontation face à la police ainsi que de mettre en place des moyens concrets pour défendre la légitimité des révoltes, soutenir les révoltés, les victimes de la répression et leurs proches, et construire la critique de la police en tant que telle.

DANS LES FOYERS D’IMMIGRÉ.E.S

Deuxième moment de l’auto-enquête pour les Gilets Noirs : contre les gestionnaires, autodéfense sanitaire, des papiers pour la dignité et la liberté !

Les camarades en lutte dans les foyers ont, entre eux, organisé la solidarité et n’ont rien attendu de l’État ou des gestionnaires (les associations ou entreprises qui gèrent les foyers où les immigrés vivent, comme Adoma, Coallia ou ADEF). La défense se fait déjà en enquêtant : c’est-à-dire tout simplement, en discutant collectivement autant que possible par des groupes Whatsapp, pendant les ravitaillements et les moments collectifs du ftour par exemple, en traduisant dans les langues parlées dans le mouvement, en se transmettant l’information dans le foyer, et entre les foyers par téléphone. Quand nous nous transmettons les informations, nous nous connaissons collectivement et nous pouvons mettre en commun nos peurs, nos problèmes, mais aussi nos courages et nos forces.

Par la transmission de l’information et l’organisation de la solidarité entres les foyers, les Gilets Noirs se défendent contre la répression des gestionnaires, qui sont apparus dans les discussions de tous comme les ennemis principaux durant la période du confinement. En effet, les gestionnaires faisant le travail policier à l’intérieur même des foyers, les patrons et les flics apparaissent comme ennemis de second plan en ce moment, même si les flics continuent leur sale travail routinier dans les rues. Confinée, la lutte se fait au corps-à-corps, « à domicile », dans le lieu de vie qu’est le foyer.

Les rapports de force internes au foyer sont exacerbés par la période, et les gestionnaires produisent et alimentent les fractures. Dans un foyer, il y a les gérants, salariés des gestionnaires. Ils viennent donner les ordres et encaisser les loyers. Il y a aussi les délégués, élus ou choisis par les résidents « officiels » pour les représenter. Les délégués sont les intermédiaires entre les « résidents » et les gestionnaires et ont un rôle central dans les foyers par leur position. Il y a les résidents « officiels » et puis les camarades qui composent le mouvement des Gilets Noirs en majorité, « les « sans-papiers », hébergés par leurs amis, leur famille ou leurs camarades, que les gestionnaires appellent les « sur-occupants ». Les gestionnaires, en bons policiers, mettent la pression aux résidents concernant le loyer. Dans certains foyers, quand des camarades ont eu la force d’aller confronter les gestionnaires, la réponse était une menace : « Si vous ne payez pas vous aurez une dette. On sera obligé de couper l’eau et l’électricité ! ». Dans un foyer, il y a quelques jours, il y a eu une inondation à cause d’une chaudière mal réglée : les gestionnaires, au lieu d’assumer leur responsabilité, ont rejeté la faute sur les « sur-occupants ». Dans plusieurs foyers déjà, les gestionnaires prétextent l’urgence sanitaire pour entrer dans les chambres et cherchent, à séparer les fils des pères, comme nous l’avons expliqué dans notre texte « Autodéfense immigrée : seule la lutte donne les papiers ».

L’arrivée de médecins pour faire un dépistage est perçue avec inquiétude par les sans-papiers, qui n’ont parfois aucune couverture maladie et ont peur des rapports que l’ARS ou les médecins pourraient faire au gestionnaire. La plupart des dépistages sont ordonnés par les gestionnaires qui cherchent à rattraper leur absence notoire dans les premières semaines du confinement et sont munis de listes des résidents. La campagne de dépistage sert en fait de processus de comptage où les équipes de santé collaborent, parfois malgré elles, avec les gérants dans leur travail de division et de tri. Pour avoir accès au dépistage, les résidents sont parfois forcés de déclarer qui ils hébergent et sont sommés de mettre à la rue les « sur-occupants » sous trois mois. Sous couvert de lutte contre la pandémie, ces opérations de comptage, généralement refusées par les résidents et les délégués, permettent aux gestionnaires de faire d’une pierre deux coups. D’une part, en traitant les sans-papiers de « surnuméraires » et « sur-occupants », ils organisent leur fichage dans les foyers, les forcent à se cacher et à ne pas revendiquer une force collective pour éviter une répression supplémentaire. D’autre part, les gestionnaires mettent aussi la pression aux résidents « légaux » des foyers, en leur rappelant par leur présence que leur pratique de solidarité la plus élémentaire, celle d’héberger des membres de la famille, des amis ou des camarades sans-papiers, n’est pas prévu dans leur contrat de résident. Ainsi, les résidents sont confrontés à la peur de s’organiser pour arrêter les paiements de loyer, pour ne pas « mettre en danger les petits frères sans-papiers », même si ce sont ces derniers qui sont le moteur de la lutte.

Malgré tout cela, les Gilets Noirs réfléchissent et s’organisent pour à la fois se défendre et attaquer. Les délégués, intermédiaires entre les gestionnaires et les résidents, se positionnent et certains entrent dans la lutte aux côtés des résidents. Ce sont dans ces circonstances que plusieurs foyers où des Gilets Noirs s’organisent ont décidé d’arrêter de payer le loyer et de formuler des revendications auprès des gestionnaires. Le paiement en prélèvement automatique généralisé dans les foyers transformés en « résidences sociales » empêche une grève des loyers, puisque les gérants n’ont plus à se déplacer pour encaisser les loyers sur place. Les gestionnaires ne cherchent pas à « expulser tous les sur-occupants » sans-papiers des foyers mais plutôt à les maintenir dociles et isolés, car ils forment une main d’œuvre nécessaire aux patrons et à l’État. C’est la vie et l’organisation collectives qu’un foyer peut abriter qui sont toujours ciblées dans les politiques des gestionnaires. C’est bien cette vie collective que nous voulons défendre car elle fait partie intégrante de la lutte pour les papiers, la liberté et la dignité. Nous n’attendons rien d’eux et nous ne réclamons rien d’eux, nous exigeons les choses que nous formulons par et dans la lutte contre les gestionnaires, en installant le rapport de force. Les gérants sont chassés parfois, les loyers arrêtés, les résidents et les sans-papiers s’entendent et parlent aux délégués. Tout le monde prépare l’après-confinement pour sortir encore plus fort. Alors, l’autodéfense sanitaire est une étape centrale : la stratégie de communication consistant à qualifier automatiquement nos foyers de « bombes sanitaires » est pour nous, les Gilets Noirs, dangereuse. Elle crée une urgence et même une forme de panique, comme si les foyers étaient d’ores et déjà tous des « charniers », pour sommer les préfectures, l’ARS et les gestionnaires « d’intervenir » pour/dans les foyers.

Mais c’est bien dans ce « Faites quelque chose ! » que le danger réside ! Que font habituellement les gestionnaires et les préfectures quand il s’agit de foyers ? Ils font le tri, ils cassent les organisations collectives, transforment les foyers en « résidences sociales » pour mieux individualiser les cas et détruire les moments collectifs, donc potentiellement de résistance. Pourquoi penser que les mesures contre le covid-19 changeraient leurs objectifs ?

Contre le covid-19, les Gilets Noirs organisent une autodéfense sanitaire, surveillent dans les foyers la santé des uns et des autres, s’échangent des conseils pour bien se confiner et surveiller les signes de la maladie, se procurent des thermomètres grâce à la solidarité populaire des brigades et d’autres collectifs, nettoient les parties communes et assurent des ravitaillements de produits ménagers pour les foyers où des camarades en ont besoin, pour appeler les pompiers s’il le faut, en alertant les autres camarades qui peuvent traduire et s’assurer de la procédure si on n’a pas la CMU ou l’AME, afin de ne pas rester isolé lors d’une possible prise en charge. Empêcher le covid-19 d’entrer dans les foyers, c’est éviter la répression qui peut avoir lieu dès le moment de dépistages, aux hôpitaux où le racisme est omniprésent.

Les médias, députés et associations parlent beaucoup de discussions ministérielles autour d’une possible régularisation comme en Italie ou au Portugal. Ces nouvelles sont dans toutes nos discussions. Mais attendre une possible régularisation en étant calmes, au foyer, comme ils le voudraient, ne nous convient pas. Ils veulent nous endormir, en prévoyant pourtant déjà que cette régularisation ne serait que partielle et nous diviserait. Mais nous nous transmettons les informations, nous mettons en commun nos témoignages et nos réflexions pour préparer ensemble la riposte et construire notre lutte. On lutte pour les papiers dans la rue et dans les bâtiments que nous occupons, (où nous ne sommes bienvenus habituellement qu’en tant que travailleurs esclavagisés), mais aussi dans les couloirs, les cuisines et les chambres de nos foyers !

Dans les CRA

L’enfermement continue dans les centres de rétention administrative (CRA). La fermeture des frontières et l’impossibilité de déporter montrent bien que ces lieux sont avant tout des prisons pour étranger·e·s.

Malgré des effets d’annonce et de nombreuses libérations au tout début du confinement, l’État n’a pas cessé d’enfermer les étranger·e·s. Des préfectures qui avaient annoncé la fermeture de certains centres de rétention les ont ensuite rouverts en toute discrétion. Ce fut par exemple le cas pour les CRA de Lyon, de Nîmes et de Bordeaux. Les derniers prisonnier·e·s des CRA de Plaisir et de Palaiseau ont été transféré·e·s au Mesnil-Amelot fin mars, où tous·tes les prisonnier·e·s sont regroupé·e·s dans deux bâtiments ; cette décision augmente les risques de transmission du COVID-19 et permet à l’État de réduire le nombre de policiers sur le terrain. Dans les centres de rétention des colonies d’outremers, l’enfermement des personnes étrangères n’a pas non plus cessé : à Mayotte, le CRA a rouvert, au prétexte de la mise en quarantaine des nouveaux·elles arrivant·e·s sur l’île dont beaucoup viennent des autres îles des Comores.

À ce jour, de nombreux CRA sont à nouveau rapidement remplis par les préfectures : des bâtiments fermés rouvrent et les nouvelles rétentions sont très souvent validées et prolongées par les juges des libertés et de la détention (JLD). Comme on pouvait s’y attendre, le confinement et l’état d’urgence sanitaire ont renforcé les contrôles d’identité et les arrestations racistes, pour beaucoup liées au travail. Comme déjà avant le confinement, de nombreuses personnes sans-papiers sont également transférées directement des prisons aux CRA. Pendant le confinement, un certain nombre de personnes, souvent des femmes, ont été laissées seules dans des CRA, isolées de l’extérieur et à la merci des flics. Dans la plupart des CRA, les prisonnier·e·s qui jeûnent durant le Ramadan ont été séparé·e·s des autres. Les déportations « européennes » n’ont pas été interrompues : mercredi 29 avril différentes préfectures ont mis en œuvre l’expulsion d’une cinquantaine de personnes enfermées dans les prisons du Mesnil-Amelot, de Lille-Lesquin et de Toulouse (au moins) vers la Roumanie et l’Albanie dans des avions spécialement affrétés.

Déjà en temps « normal », les refus de soins sont systématiques dans les CRA : certain·e·s prisonnier·e·s voient leurs traitements interrompus, celleux qui tombent malade n’ont jamais accès aux médicaments, etc. Les ruptures de traitement constituent une peine supplémentaire. Dans le contexte de la pandémie, l’État a délibérément fait prendre aux prisonnier·e·s le risque de mourir en continuant à enfermer de nouvelles personnes chaque jour, souvent à plusieurs par cellules, dans des conditions insalubres, et en acceptant le risque que les flics puissent les contaminer. À ce jour, dans au moins trois CRA (Lille, Oissel et Vincennes), des prisonniers ont été identifiés comme contaminés et isolés très tardivementdes autres résidents en étant placés au mitard, sans traitement, et quasiment jamais transférés à l’hôpital. Fin mars, des prisonniers se sont organisés et ont débuté des grèves de la faim au CRA de Vincennes pour protester contre la situation sanitaire. Depuis, le bâtiment 1 a fermé, les prisonniers sont concentrés dans les bâtiments 2A et 2B, où, le 9 avril, des cas de COVID-19 ont été confirmés. Les flics, plutôt que d’emmener les prisonniers malades à l’hôpital, les ont emmenés à l’isolement.

Le 12 avril dans la matinée, les prisonniers ont tenté de mettre le feu à une partie du CRA. Ils ont ensuite affronté les flics pour exiger qu’un des leurs soit emmené à l’hôpital. Alors qu’il présentait des symptômes sévères du virus, ceux-ci ont refusé d’appeler une ambulance. Les prisonniers ont finalement obtenu aux alentours de minuit qu’il soit transporté à l’hôpital.

Le 14 avril, à la suite d’un référé liberté fait par des associations, le tribunal administratif de Paris a pris une décision lâche et ambigüe, puisqu’au lieu de fermer le centre, il a seulement interdit les nouveaux placements en rétention dans celui-ci. Le tribunal demande aussi, pour les prisonniers qui seraient testés positifs au COVID-19, de « les isoler et les confiner tout en maintenant leur accès aux soins nécessaires à leur état de santé ». L’administration a mis des masques à disposition des prisonnier·e·s, ce qui a évidemment été pris comme une insulte puisque la plupart des prisonnier·e·s avaient déjà pu être contaminé·e·s entre temps et qu’il s’agissait avant tout d’une mesure pour protéger les flics et calmer leurs syndicats.

Un exemple marquant de la rupture de soins systématique concerne un prisonnier libéré de prison pour être opéré, puis transféré au CRA du Mesnil-Amelot où son traitement a été suspendu. Ce prisonnier a débuté une grève de la faim autour du 20 avril et, à la suite d’un malaise, s’est retrouvé forcé de s’alimenter par les flics et les médecins. Le jeudi 30 avril, les prisonniers ont brûlé plusieurs cellules dans le bâtiment 11 en solidarité avec le prisonnier malade. A la suite de cet incendie, un prisonnier a été accusé par la police aux frontières (PAF, qui garde le CRA) et placé à l’isolement, puis le lendemain trois personnes ont été emmenées en garde à vue. Deux d’entre elles on été enfermées à nouveau au CRA et la troisième a sûrement été jugée en comparution immédiate, mais nous n’avons pas eu de nouvelles depuis. À la suite de cet événement, les prisonniers ont été regroupés dans un même bâtiment, se retrouvant jusqu’à quatre par chambre. Le 3 mai, une cellule du bâtiment 10 a été brûlée par les prisonniers. Cette fois-ci, impossible pour les flics de les déplacer ; ils ont donc dormi dans des chambres encore pleines de cendres. Par ailleurs, depuis plusieurs jours des prisonniers de ce CRA se plaignent régulièrement d’effets « étranges » après les repas : fatigues intenses, langue sèche. Leurs compagnes nous ont raconté qu’ils dorment l’après-midi entière contrairement à leurs habitudes et qu’ils ont la voix pâteuse au téléphone. Ils dénoncent l’utilisation de médicaments dans la nourriture pour les endormir et les empêcher de se révolter.

Toujours au Mesnil-Amelot, dans la nuit du 11 au 12 avril, la cour de promenade a été bloquée par les prisonnier·e·s. Les gradés et la direction du CRA ont essayé de les faire remonter dans leurs cellules, mais ils ont refusé et ont passé la nuit dehors. Dans la matinée du 12 avril, des CRS sont venus en renfort en plus des flics anti-émeute déjà présents. Une partie des prisonniers s’est fait tabasser pendant que les flics ont lancé une fouille général des bâtiments et confisqué des téléphones. Les CRS ont ensuite ramené de force les prisonniers dans leurs cellules à l’exception de huit personnes qui ont été interpellées puis transférées dans d’autres CRA : cinq à Lille Lesquin et trois à Oissel (Rouen).

Pour les prisonniers qui ont été transférés à Lille, la répression continue : ils ont été isolés des autres prisonniers et placés dans une zone du CRA ouverte pour l’occasion. Lorsque, le dimanche 12 avril, les trois prisonniers du Mesnil-Amelot sont arrivés à Oissel après un transfert violent, les 13 prisonniers du CRA ont débuté une grève de la faim. Les trois prisonniers transférés ont alors rejoint la lutte en cours. Ils n’ont pas pu récupérer leurs affaires et leurs papiers que les flics de la PAF ont laissé au Mesnil-Amelot.

À Lille, début mai, plus de 45 personnes étaient toujours enfermées ; à la suite d’une action menée le 27 avril dans le bâtiment B pour protester contre les conditions pendant le Ramadan, trois personnes ont été identifiées comme les leaders de la révolte, et l’une d’elles a été emmenée à l’isolement et tabassée pendant la nuit. Le lendemain matin, très tôt, toutes les trois ont été réveillées, menottées et transférées à Metz – le CRA est quasiment vide depuis le début du confinement. Une quatrième personne a été transférée de la même manière, parce qu’il « restait une place », et parce qu’elle aurait été accusée d’avoir menti à l’un des policiers. À travers ces exemples de révoltes et de répressions nous voyons bien la stratégie de transférer les prisonnier·e·s de CRA en CRA pour casser les révoltes et les solidarités et punir celles et ceux qui protestent.

La situation exceptionnelle ne fait donc qu’exacerber les violences systémiques et quotidiennes qui constituent le système d’enfermement pour étranger·e·s. Les médias ne se sont intéressés aux CRA que pour évoquer les dites « échauffourées » avec les flics. Pire que ça, ils accentuent parfois le danger pour les prisonniers qui se révoltent : plusieurs journalistes (y compris « militants ») ont publié des témoignages audios des prisonniers et des articles avec leur prénom, sans aucune considération des risques de répression. Si beaucoup d’associations et de politicien·ne·s ont demandé la fermeture des CRA durant le confinement pour raisons sanitaires, aucune de ces associations n’a soutenu les révoltes ni écouté les revendications des prisonnier·e·s qui condamnent le système d’enfermement dans son ensemble. Comme souvent, pour les taules et les CRA, les moments de crises permettent de servir le discours réformiste de l’« humanisation » des conditions d’enfermement et de l’aménagement des peines, comme les sorties sous assignation à résidence. Ce réveil humanitaire masque ainsi une acceptation des politiques migratoires racistes de l’État en « temps normal » et il y a fort à parier que le déconfinement ira avec la disparition de la question des CRA du débat public.

Plus d’infos :

- https://abaslescra.noblogs.org/lenfermement-dans-des-conditions-de-merde-continue-situation-dans-les-cra-au-21-avril/

- https://abaslescra.noblogs.org/enfermer-enfermer-toujours-la-situation-dans-les-cra-au-10-avril/

Appels à la solidarité : https://abaslescra.noblogs.org/messages-de-solidarite-aux-revoltes-dans-les-cra/

DANS LES PRISONS

Nous avons réalisé plusieurs entretiens dont certains ont été publiés sur l’onglet de l’observatoire disponible sur le site d’ACTA, après un travail d’anonymisation et de modification des données personnelles. Quelques entretiens seront publiés prochainement et d’autres, non publiables, ont néanmoins servi de données mobilisées dans le contenu de cette synthèse. Ces entretiens ont été menés presque exclusivement dans le cadre de maisons d’arrêt pour hommes majeurs de la région parisienne. Ils ne permettent pas d’apporter une vision globale de la situation nationale des prisons pendant la crise du COVID-19. Ils permettent néanmoins de saisir des dynamiques et de croiser différentes réalités dans les établissements franciliens.

La synthèse des entretiens permet de rendre compte qu’un certain nombre des résistances collectives et individuelles ont été menées à l’intérieur de l’ensemble des établissements enquêtés. Elles s’inscrivent dans un mouvement plus large, que révèle le nombre exceptionnel de mouvements collectifs, de blocages, d’émeutes et de mutineries, qui semble avoir dépassé celui des révoltes pénitentiaires des années 1970, dernier grand mouvement de luttes dans les prisons française. Par ailleurs, une des particularités de ce mouvement de révolte est qu’il endosse également une dimension internationale, elle non plus jamais égalée à ce jour. En Europe, les prisonnier.e.s se sont soulevé.e.s dans la plupart des pays les plus durement touchés par l’épidémie, soulèvement que l’on retrouve partout à travers le monde. Pour ce qui est de la France, depuis quelques semaines, on remarque néanmoins un changement dans les formes de mobilisation, laissant paraître une tendance à un affaiblissement, ou du moins à un changement de forme, lié à différents facteurs sur lesquels nous reviendrons. Dans le cadre de la recension des révoltes carcérales menées par l’observatoire, nous pouvons notamment noter une transformation des modalités de lutte, passant des blocages et des émeutes qui ont caractérisé les premières semaines de la crise, à des formes alternatives de mobilisation collective, ou à une recrudescence des actes de résistance individuelle. Nous avons donc ici tenté de saisir, à partir des différents entretiens à notre disposition, les raisons de cet affaiblissement, en partant des stratégies que l’administration pénitentiaire (AP) tente de mettre en place pour endiguer ce mouvement de révolte.

Endiguer la révolte

Situation répressive et sanitaire

Dans l’ensemble des maisons d’arrêt concernées par le dispositif d’enquête, tous les entretiens rapportent des interventions violentes et récurrentes des ERIS (équipes régionales d’intervention et de sécurité) et des ELAC (rebaptisées Equipes Locales de Sécurité Pénitentiaire), ainsi que des forces de police et de gendarmerie extérieures. Il s’agit d’interventions de réaction d’une part, lorsque le mouvement a débuté, qui se sont traduites par des violences physiques, des placements au quartier disciplinaire ou des condamnations et prolongations de peine sur le plan judiciaire. Puis il s’agit d’interventions préventives d’autre part, consistant pour la plupart à une militarisation de la maison d’arrêt sur une période de 24h à 48h, par des agents cagoulés, armés, occupant de façon visible et coercitive la plupart des espaces de circulation. Ces interventions préventives ont souvent été rendues possible grâce aux services de renseignements pénitentiaires (SNRP), par l’intermédiaire de surveillance directe, ou à travers le suivi des réseaux sociaux, Snapchat étant l’application ouverte la plus mobilisée dans la coordination et la structuration des révoltes depuis le début de la crise.

Les premières révoltes ont éclaté à la suite de la suppression des parloirs, mesure ayant entraîné la coupure des liens familiaux au milieu d’une crise sanitaire sans précédent, rendant la communication avec l’extérieur difficile (les courriers étant dans l’ensemble également bloqués ou ralentis) et l’inquiétude grandissante chez les prisonniers pour leurs familles en raison de la propagation du virus. Pour autant, la nécessité d’un confinement reste dans l’ensemble une mesure compréhensible, et dont le principe est peu contesté. C’est le décalage entre des mesures restrictives qui touchent essentiellement les détenus et leurs familles, et les mesures sanitaires réelles prises en détention qui motive la plupart des actes de résistance. En effet, tous témoignent que rien ou presque ne change en détention à part la suppression des parloirs et des activités (hors travail). Les promenades sont maintenues sans possibilité d’application de quelconque geste barrière. Les surveillants circulent sans masque et travaillent sans gants alors qu’ils viennent de l’extérieur, n’hésitant pas à pratiquer des fouilles au corps directement sur les prisonniers. La distribution des repas se fait par ces mêmes agents et par des détenus non équipés. Les douches se prennent toujours collectivement dans une pièce non désinfectée, qui voit passer tous les détenus d’un même bâtiment en une seule journée. Les cellules sont toujours surpeuplées, et les incarcérations se poursuivent, enfermant chaque jour de nouvelles personnes provenant de l’extérieur. Beaucoup de détenus expliquent que c’est ce décalage entre restrictions et mesures réelles qui motive les révoltes.

La gestion sanitaire est jugée catastrophique. Chaque jour, de nouveaux membres du personnel ou des détenus sont contaminés ou suspectés de contamination. Les détenus signalés sont placés en confinement, dans des secteurs condamnés ou à l’isolement, avec d’autres détenus contaminés ou suspectés de l’être. Cela engendre un effet particulièrement dangereux: les détenus suspectés et non contaminés sont finalement atteints du virus, car contraints à la promiscuité avec des malades. À l’inverse, des détenus malades, mais pas certains d’avoir contracté le virus, se refusent à signaler leur état à l’administration, par peur d’être confinés et ainsi contaminés. À la prison de la Santé, un entretien nous révèle qu’une vague de contamination s’est propagée de cette façon. Un détenu qui pensait avoir une grippe a refusé de se signaler, par peur d’être contaminé à l’isolement, et a finalement infecté plusieurs de ses codétenus.

Détruire les solidarités

La suppression des parloirs a également entrainé l’impossibilité des sorties et des entrées de linges, impliquant un problème d’hygiène important pour les prisons non équipées par des services de blanchisserie. Elle provoque également l’arrêt des « entrées » de produits, de denrées et de divers objets qui circulent et structurent habituellement la vie en détention. Ainsi les téléphones, cartes SIM, et autres objets de communication ne rentrent plus aussi facilement qu’auparavant derrière les murs, aggravant le manque de communication entre l’intérieur et l’extérieur. La résine de cannabis se fait également de plus en plus rare, entrainant des situations de manque pour beaucoup de détenus.

La suppression de ces « entrées » déstructure l’ensemble de la vie souterraine de la détention, des rapports marchands mais également des liens de solidarité qui se tissent autour d’elle. Beaucoup font état de plus grandes inégalités au sein même de la population pénale : les téléphones se vendent plus cher, la résine de cannabis est parfois presque introuvable, et les solidarités, dons et échanges habituels se réduisent peu à peu au profit de rapports essentiellement économiques.

Dans le même temps, un nombre de plus en plus important de surveillants et d’agents de l’AP semblent proposer leurs services (tarifés) pour assurer les « entrées » en détention. Cette situation entraîne de fait un dérèglement des rapports de pouvoir et de contre-pouvoir et de l’autorégulation des détenus concernant ce « marché ». Ainsi l’AP occupe une position de pouvoir encore plus importante, par sa possibilité à réguler, tarifer et imposer les règles du marché intérieur en détention. Ceci s’ajoute à son intervention dans la gestion des flux en période régulière (en fermant les yeux sur les fouilles aux parloirs, ou directement par l’intermédiaire de son personnel) pour assurer une forme de paix sociale.

Promesses de liberté

Dans la continuité, les entretiens révèlent plusieurs stratégies de l’AP associées à la gestion des révoltes. L’une des plus récurrentes s’articule autour des promesses de libération. Un certain nombre de détenus témoignent de la centralité de cet élément dans les discours, les conversations et les circulaires du personnel à destination des détenus. Surveillants, gradés et directeurs passent ainsi leurs journées à assurer aux détenus que des libérations massives sont en cours, et vont s’accélérer dans les semaines à venir. Il s’agit pour eux de présenter le virus comme une « aubaine » pour être libéré, tout en accentuant sur le fait que chaque prisonnier qui participera aux blocages ou aux mutineries verra sa libération compromise. Les 5 000 libérations officielles ne concernent pourtant que les fins de peine (dont le reliquat est inférieur à 6 mois).

Diviser par l’inégalité

Une autre stratégie retrouvée dans l’ensemble des maisons d’arrêts enquêtées concerne principalement les longues peines et les « gros profils ». Ce sont les catégories de détenus dits « à risque » (DPS, AS, détenus dits « radicalisés », multirécidivistes …), soit les détenus qui ne sont pas concernés par les annonces de libération : ce sont eux qui sont suspectés ou considérés d’être de potentiels « leaders » des blocages et des mouvements, ou au moins d’être des relais et des intermédiaires légitimes auprès de la population pénale. Ainsi les directions de chaque maison d’arrêt semblent avoir multiplier les entretiens avec ces « catégories » de détenus, afin de les mobiliser pour faire passer des messages et assurer le calme. De la même façon que l’AP a le pouvoir de choisir quel détenu sera l’intermédiaire et le bénéficiaire des « entrées » effectuées par ses surveillants, elle choisit également ses propres représentants et intermédiaires auprès des détenus. Elle restructure ainsi des rapports inégalitaires, pour s’assurer qu’ils soient garants de leurs propres modalités de contrôle, en assurant un système de privilège à certains : réponses favorables à une demande de travail déposée depuis plusieurs mois, encellulement individuel, accord de principe sur un transfert dans un établissement souhaité … A contrario, si le détenu ne cède pas à ce chantage, il est aussitôt ciblé à l’issu du mouvement collectif, peu importe son rôle dans celui-ci.

Nous avons également posé la question « Quelles formes de soutien attendez-vous depuis l’extérieur ? ». La question est souvent restée sans réponse ou traitée avec beaucoup de pessimisme. Cela s’explique notamment par l’absence de considération de la question carcérale au sein des luttes sociales, ou par sa prise en compte sur le plan théorique mais sa non-application au niveau pratique. Les entretiens menés et le mouvement de révolte carcéral nous donnent un certain nombre d’éléments de réponse, qui ouvrent des pistes d’interventions pratiques. Nous en présentons certaines ci-dessous :

- Tout d’abord, la nécessité du lien direct entre la révolte à l’intérieur des murs et la mobilisation à l’extérieur. Elle a été rendue impossible par les obligations du confinement, or, si les mouvements perdurent, il sera essentiel de se mobiliser physiquement devant les murs d’enceinte, pour que les mobilisations de l’extérieur fassent écho à celles de l’intérieur. C’est l’un des grands écueils relevés par beaucoup de détenus. Elles ne doivent pas être simplement relayées par des médias qui en détournent le contenu, à partir de la version policière et pénitentiaire des faits.

- Cela implique de fait la nécessité d’une communication possible entre l’intérieur et l’extérieur. Certains collectifs militants tels que l’Envolée travaillent au quotidien à maintenir ce lien, mais il reste encore trop marginal. Pourtant, ce mouvement de révolte a révélé la capacité des prisonniers de différentes prisons à communiquer, à s’organiser à et coordonner les différents mouvements de lutte, par l’intermédiaire de réseaux sociaux, d’applications ou de contacts extérieurs. Dans les luttes de soutien aux prisonniers en CRA, la communication entre l’intérieur et l’extérieur, facilitée par les cabines, les téléphones portables (sans caméra) autorisés et les parloirs ouverts, permet de pouvoir penser et réaliser des mobilisations de l’intérieur et à l’extérieur de façon coordonnée. C’est à partir de l’enjeu de cette communication et de son accessibilité, à travers notamment l’entrée de téléphones et d’autres moyens de communication, qui sortiraient des logiques marchandes et inégalitaires, qu’il sera possible de penser une coordination des luttes.

- Un autre enjeu concerne la défense des inculpés, ouvent assurée par un.e avocat.e commis.e d’office, qui traite à la chaîne des dossiers récupérés le matin même. Il serait nécessaire, tout comme cela est fait dans la cadre de la répression des mouvements sociaux, de structurer des équipes d’avocat.e.s spécialisé.e.s sur ces questions pour prendre en charge ces dossiers, tout en menant des campagnes de solidarité depuis l’extérieur, pour ne pas laisser les détenus subir seuls la vengeance de l’AP.

- À l’extérieur, il est à peu près clair pour tout le monde que le déconfinement n’impliquera pas la fin de la pandémie. Depuis le début, presque aucun matériel sanitaire n’a été mis à disposition de la population pénale. Il est à craindre que ce décalage se prolonge dans la durée, avec l’obligation du port du masque à l’extérieur, et aucune mesure sanitaire à l’intérieur. Plusieurs petites actions ont été menées, à différents endroits, pour faire passer des masques, des gants ou du gel hydroalcoolique depuis l’extérieur vers l’intérieur. La généralisation de ces actions durant les mois qui viennent est importante, que ce soit par l’intermédiaire de colis jetés au-dessus des murs d’enceinte ou par des distributions faites aux familles devant les parloirs qui reprendront bientôt.

- La reprise des parloirs doit également impliquer la mise en place de liens avec les familles et les proches des détenus. Organiser l’autodéfense sanitaire avec les proches est le meilleur moyen d’entretenir un contact direct avec l’intérieur, tout en se mobilisant à partir des nécessités des familles, elles-même frappées par la prison et par la pandémie.

- Un autre point récurrent dans les réponses des détenus concerne les libérations. En effet, beaucoup de détenus ont tenté de profiter du dispositif de libération annoncé et ont été confrontés au problème de « la domiciliation ». C’est un problème récurrent dans les aménagements de peine pour les détenus, qui doivent trouver nécessairement une promesse d’embauche (sans pouvoir postuler depuis la prison), différentes garanties de représentation, et une adresse fixe qui doit souvent être située à l’extérieur de la région où les faits qui leur ont été reprochés se sont déroulés (le plus souvent donc dans la région où ils résident habituellement). Depuis l’annonce des libérations liées à la crise, beaucoup qui pourraient postuler à un aménagement de peine sont dans l’impossibilité de déposer un dossier en raison de la difficulté à trouver un logement. Que ce soit dans le cadre de cette crise ou de manière générale, une demande importante de l’intérieur consiste à trouver un moyen d’ouvrir des espaces pouvant accueillir des sortants de prisons ainsi que des entreprises, associations ou commerces capables de fournir des promesses d’embauches.

Il s’agit bien évidemment d’une liste non exhaustive, produite à partir des entretiens réalisés, qui a pour but de nourrir les discussions préexistantes et les perspectives anticarcérales, au regard de ce que nous apprend la crise sanitaire dans les prisons françaises, et plus largement à travers le monde. Beaucoup d’organisations, d’associations, et même de syndicats pénitenciers appellent à une réforme de fond de l’institution carcérale. Il est à craindre que cette crise soit récupérée par les tenants légitimistes et réformateurs, soi-disant humanistes et réalistes, et qu’elle participe à cette critique de la prison qui a toujours eu pour seul objectif de la faire perdurer, par de nouveaux aménagements ou par le biais de dispositifs alternatifs. Notre capacité à faire de cette crise un tournant abolitionniste et anticarcéral s’inscrit dans les enjeux plus larges qu’ont fait naître la crise du COVID-19. Seule la lutte le dira.

État d’urgence sanitaire et transformations juridiques : l’ordonnance du 25 mars 2020 et la modification de la détention provisoire

Selon le régime de détention et les catégories de condamnation, il existe plusieurs types d’établissements pénitentiaires, notamment classés en deux catégories : les établissements pour peine et les maisons d’arrêt. Ces dernières reçoivent les personnes en détention provisoire (c’est à dire, en attente de jugement ou pour lesquelles la condamnation n’est pas définitive), ainsi que les personnes condamnées à des peines n’excédant pas deux ans.

« Selon les chiffres du ministère de la justice, au 1er janvier 2019, 70 059 personnes étaient détenues pour 60 151 places opérationnelles. La densité carcérale globale était donc de 116,5 % (dont 140 % en maison d’arrêt et quartier maison d’arrêt, et 90 % en centre de détention et quartier centre de détention). Elle s’élevait à 115,4 % au 1er janvier 2018, 116,6 % au 1er janvier 2017, 113,9 % au 1er janvier 2016 et 114,6 % au 1er janvier 2015. »2

Et d’ajouter, «la surpopulation carcérale concerne surtout les maisons d’arrêt. La densité carcérale en maison d’arrêt était de 136,5 % en 2018 et 138,5 % en 2017. Selon le rapport 2018 de la Commission de suivi de la détention provisoire, le nombre de personnes placées en détention provisoire a fortement augmenté depuis 2010. A titre d’illustration, cet accroissement a été de 9 % entre janvier 2016 et janvier 2018. Au 1er avril 2018, prés de 30 % des personnes incarcérées en France étaient en détention provisoire. »3

La France se targue d’avoir un système pénal basé sur la présomption d’innocence. Or, cette dernière n’a toujours été appliquée qu’à une élite blanche bourgeoise satisfaite de la justice (par essence punitive) puisqu’elle n’a généralement pas à la subir. Pour les autres, l’incarcération est un potentiel palpable, la prison n’étant pas une fiction lointaine mais une réalité continue dans la vie des opprimé.e.s. La présomption de culpabilité régit leur justiciabilité ; cette dernière, commandée par des politiques pénales répressives, transforme légalement les maisons d’arrêt en épilogues de condamnation. La détention provisoire devient, dans les faits, les prémisses d’une détention continue.

Or, si l’on suit la logique du gouvernement et de sa porte-parole en la matière, les personnes détenues en maison d’arrêt devraient être les premières concernées par les mesures de libération exceptionnelles revendiquées. Mieux encore, ces maisons d’arrêt, légalement définies comme des prisons de courtes peines, devraient ne plus accueillir personne et fermer. En effet, ce sont les fins de peine et les courtes peines qui peuvent, selon les dires de Nicole Belloubet, prétendre à leur libération anticipée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire4. L’autorité étatique défie toute logique. S’il en existe une, elle lui est propre et répond fondamentalement à son impératif de survie : réprimer pour exister.

Ainsi, l’ordonnance du 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période » consacre tout un chapitre aux « dispositions applicables en cas de détention provisoire ». Un changement drastique, intervenu en plein état d’urgence sanitaire et alors même que les conditions de détention terribles sont appelées à se pérenniser et à entrer dans le droit commun. L’article 15 d’exprimer : « les prolongations de détention provisoire qui découlent de ces dispositions continuent de s’appliquer après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré ». L’article 16 de préciser : « en matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique (…) sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans, et trois mois dans les autres cas. » – six mois en matière criminelle et pour les audiences devant la cour d’appel en matière correctionnelle. Dans ce même article, « les prolongations (…) sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle, ou s’ils encourent une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement », ce qui veut dire que la détention provisoire peut ainsi attendre que les mineurs deviennent majeurs et qu’ils soient ainsi jugés et condamnés comme tels.

En somme, l’ordonnance du 25 mars 2020 entérine la prolongation de plein droit de la détention provisoire et la rend, de fait, systématique. Le 3 avril, le Conseil d’État, saisi d’un recours par un ensemble de syndicats et d’associations, a confirmé l’applicabilité de ces dispositions : l’allongement automatique, sans débat ni intervention du juge judiciaire, de la détention provisoire. En plein état d’urgence sanitaire, alors même que les détenu.e.s et leurs proches s’insurgent contre le traitement inhumain qui leur est fait et que, trois mois avant, la CEDH condamnait la France pour ses conditions de détention, l’état renforce sa politique pénale répressive, ordonne une autre temporalité légale et se dote d’une nouvelle arme juridique pour asseoir sa violence et maîtriser les opprimé.e.s. La détention provisoire n’est pas un « provisoire », mais une introduction de fait à l’incarcération de plein droit. Une détention continue.

L’ordonnance du 25 mars 2020 est un énième coup de force et de poing. La logique répressive de la justice française est une réalité qu’il incombe de mettre en lumière dans le reflet de ses propres armes. La « surpopulation carcérale » est un fait, maintes fois dénoncé, qui rythme la vie des prisons française et fait partie intégrante de son agencement. La penser comme une anomalie du système pénal français, c’est ignorer sa valeur organisationnelle. L’état d’urgence sanitaire ne transforme en rien cette réalité – il la renforce et l’exacerbe. Les seules réponses apportées par les politiques répressives sont soit le silence, soit la construction de nouveaux bâtiments. Or, construire des prisons n’endiguera en rien cette « surpopulation ». La solution à la « surpopulation carcérale » est la dépopulation totale de toutes les maisons d’arrêt, de tous les établissements pénitentiaires, et la libération inconditionnelle de toutes et tous les prisonnier.e.s. Le seul moyen de vider les prisons, c’est de les faire disparaître, puisqu’une prison avec un seul détenu est déjà une prison pleine.

CONCLUSION

La guerre, armature du capitalisme, permet à l’État de transformer ses crises en machine de superproduction. Le 16 mars, dans son allocution, Emmanuel Macron répète pas moins de six fois la phrase « Nous sommes en guerre ». Loin d’être anodine, cette dernière met en évidence la perspective politique et le ton donné à l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, outre le renforcement et l’augmentation des prérogatives du ministère des armées, cet état de guerre, comme tout état de guerre décidé par l’état et légalement imposé, offre des champs d’évolutions technologique et économique certains. Ces évolutions sont appuyées et entérinées par le droit qui, en les faisant entrer dans la légalité, les rend pérennes. Comme toujours, la structure juridique de l’état – arme invisible de sa répression – évolue en coup de force. Le droit vient à la fois entériner la légalité d’un état de guerre et l’accélération de son corollaire policier, et l’état de guerre vient contribuer à l’accélération de la transformation du droit.

Ainsi, ces transformations juridiques sont nombreuses depuis le début de l’état d’urgence sanitaire. Elles commencent par une loi qui donne les pleins-pouvoirs au pouvoir exécutif, et s’enchaînent par la création d’une nouvelle hiérarchie sociale : l’invention d’un document attestant de la légalité des comportements ou situations. Imposant donc une distinction sociale entre ceux qui ont ce document et ceux qui ne l’ont pas; ceux qui sont légitimes et ceux qui ne le sont pas. Il nous apparaît néanmoins que l’invention de l’attestation de sortie, tout comme celle du passeport, du visa ou de la carte de séjour, correspond plutôt à l’invention de l’absence d’attestation, c’est-à-dire à la création d’une situation de violence légitimée. Les militants sans-papiers portent dans leur nom même cette absence créée dans le but de disposer de leur force de travail, tout en faisant peser sur eux la potentialité continuelle de la détention et la déportation. L’injonction policière « Vos papiers ! », que les lois racistes Pasqua-Debré des années 1990 ont consacré, ne dit pas autre chose que : « Donne moi une raison de te punir ! ». Il en va de même pour l’attestation de confinement et nous avons vu en effet qui constituaient les cibles privilégiées des contrôles policiers et donc de leur violence répressive.

De plus, le propre de cette attestation consiste à établir des scénarios pour lesquels une sortie de domicile est considérée comme légitime. Ces scénarios mettent ainsi des mots (légaux) sur les normes sociales et raciales et permettent de punir tout écart comportemental. En d’autres termes, toute pratique non-imaginée ou spécifiquement exclue par ces scénarios (en particulier les pratiques de solidarité familiales ou communautaires) est illégalisée et devient donc l’occasion d’une violence punitive.

Ces évolutions juridiques sont également – et surtout – palpables d’une part dans l’évolution des prérogatives de police, et d’autre part dans leur élargissement à d’autres corps que ceux de la police. Ainsi, par exemple, par un arrêté du 3 avril, le préfet de Seine-et-Marne « réquisitionne les chasseurs garde-chasse pour aider les forces de l’ordre dans le contrôle du respect des règles de confinement ». Le 7 avril, le ministre de l’éducation prend un arrêté relatif « à l’autorisation de détention et de port d’armes pour les agents des équipes mobiles de sécurité du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse dans le département de Mayotte ». Il est écrit notamment : « Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse peut acquérir et détenir des matraques télescopiques […] ». Le 2 mai, le ministre de l’intérieur annonce qu’à partir du 11 mai, les pouvoirs de verbalisation seront étendus aux agents des transports en commun. Les milices sécuritaires, de plus en plus armées, viennent ainsi compléter l’effort des différentes factions de police de l’État, à l’image des colonies de peuplement où colons et police coloniale travaillent habituellement de concert.

Les enquêtes menées pendant cette seconde séquence de l’état d’urgence sanitaire montrent une nouvelle fois de telles continuités et évolutions du système de violences d’État concentrées autour de la colonialité.

Dans les colonies d’outre-mers, l’état d’urgence sanitaire continue d’approfondir la conjugaison de rapports d’exploitation féroces, de conditions de vie misérables et d’inégalités racistes dans l’accès aux droits et en particulier aux soins. Le tout est encadré par une gestion militaro-policière navigant en permanence au bord de la militarisation. Et, comme durant la première séquence, dans les interstices élargies par la poussée du système impérialiste aux limites de sa puissance, de son hégémonie et de ses contradictions, les classes opprimées opposent des résistances à l’ordre colonial en tentant de se réapproprier le territoire et la santé, c’est-à-dire aussi leur histoire et leurs corps.

Dans les quartiers populaires, nous observons une continuité des formes de domination policière liée à la reproduction du socio-apartheid, mais aussi des évolutions comme l’extension de la coercition aux corps des femmes non-blanches. La continuité coloniale du régime de ségrégation socio-raciale transparaît à travers diverses résonances avec le massacre policier de septembre-octobre 1961, que ce soit dans la géographie des violences d’Etat ou dans la langue et les pratiques de ses milices. Dans les prisons, le soulèvement international des détenus a subi une répression militarisée. Outre l’emploi des unités commandos (ERIS, ELAC) et de forces policières et gendarmes extérieures aux prisons pour mater les détenus révoltés, l’administration a procédé à des placements en quartier disciplinaire tandis que la justice a prononcé des condamnations et prolongations de peine tout en réservant les libérations aux détenus non impliqués dans les résistances. Puis l’administration pénitentiaire a divisé les détenus en fonction de leurs peines. Les forces impliquées dans l’organisation des révoltes ont été dissociées mais la résistance s’est transformée et se réagence à travers des formes alternatives de mobilisations collectives et d’actes individuels.

Dans les CRA, l’économie politique de l’enfermement n’a en fait quasiment jamais été interrompue. Ces prisons pour prolétaires illégalisé.e.s ont continué à enfermer tout au long de l’état d’urgence sanitaire. Les violences physiques, sociales et symboliques habituelles s’y multiplient, notamment, encore une fois, à l’égard des femmes. Là encore, des révoltes ont pris forme et ont été réprimées férocement durant la première séquence, et ce sont désormais différentes pratiques de résistance collective qui se maintiennent et se répandent sous la forme de blocages, de grèves de la faim et d incendies. Les prisons, CRA y-compris, fonctionnent autour d’une mécanique de mise en danger de mort, qui navigue entre le laisser-mourir et le faire-mourir, pour les détenu.e.s et les retenu.e.s, parce que l’institution carcérale ne se suspend pas même au cœur de « l’état d’exception ». Et il faudra le rappeler à tous les réformistes de la prison. À la prochaine « crise », fut-elle « nucléaire », les prisons et les camps continueront de fonctionner et, sans doute comme pendant COVID-19, ils continueront d’enfermer, d’écraser et de tuer.

De nombreux dispositifs sécuritaires ont continué à être expérimentés pendant cette seconde séquence de l’état d’urgence sanitaire. Certains ont été mis en place et d’autres seulement envisagés. Entre effets d’annonce et mesure de l’opinion publique, différents dispositifs sont mis en oeuvre à divers degrés: le backtracking (traçage numérique) des téléphones, notamment à travers l’application « Stop COVID », mais aussi en utilisant les données balancées par les fournisseurs ou, à terme, la géolocalisation des contaminé.e.s et leur contrôle par bracelet électronique. De même, l’infrastructure permettant la délation rémunérée des médecins est désormais en place. Il nous semble que la techno-structure teste parfois avant toute chose l’ « acceptabilité » du dispositif-marchandise. Certaines de ces expérimentations avaient sans doute déjà lieu avant l’état d’urgence, comme le suggère l’emploi d’IMSI catchers pour aspirer les données des téléphones et ficher les militants anti-nucléaires à Bure.

L’état d’urgence sanitaire reste l’occasion d’avancer dans l’expérimentation et la normalisation de technologies de pouvoir par l’État et les industries sécuritaires. L’utilisation de drones et d’hélicoptères a été ainsi intensifiée. À Cannes, les caméras de surveillance déployées dans les marchés extérieurs sont équipées de technologies permettant de détecter si les habitant.e.s portent ou non un masque de protection respiratoire sur leur visage. Ces dispositifs devraient également être mis en place dans les bus de villes.

La surveillance des réseaux sociaux a surtout permis de réprimer les révoltes des prisons mais aussi des quartiers populaires de fin avril, révoltes qui étaient connectées entre elles, aussi grâce à des usages partisans de ces moyens de communication. Comme rappelé dans le premier rapport, il nous faut insister sur le fait que la mise en oeuvre réelle de ces technologies ne touche jamais « la population » en général et de la même manière. Les usages concrets des technologies de pouvoir sont nivelés et hiérarchisés, notamment selon la classe, la condition raciale et le genre des corps ciblés, pour assurer le maintien des rapports de domination et d’exploitation.

Les objectifs dégagés par les différents groupes d’enquêtes semblent converger autour de la nécessité de continuer à soutenir les formes d’autodéfense, à renforcer les ponts entre secteurs en lutte mais aussi d’associer ces puissances à des capacités de confrontation susceptibles de s’opposer aux violences d’État durant l’entrée dans la séquence du « déconfinement » et la mise en pratique de la société de (post) confinement. Il s’agit d’organiser la solidarité matérielle et concrète auprès des enfermé.e.s et de leurs proches, avec présence et action régulière aux abords des lieux d’enfermement (prisons, CRA) pour construire et renforcer les ponts. Renforcer les moyens de communication entre l’intérieur et l’extérieur et les groupes de diffusion de la parole des prisonnier.e.s (journaux, radios…). Constituer des équipes d’avocat.e.s et des campagnes de soutien face aux vagues de répression en cours et celles qui arrivent, c’est-à-dire aussi organiser des caisses de soutien. Il s’agit aussi de construire l’auto-défense sanitaire dans la longue durée, en renforçant les expériences de santé communautaire et en en créant de nouvelles.

Le groupe d’étude sur les aspects juridiques propose de concevoir une économie politique de la « détention provisoire » qui continue d’inscrire la mécanique de production d’une « surpopulation carcérale » dans les logiques du capitalisme sécuritaire. Dans le même sens, il s’agirait de reconnaître l’état d’urgence sanitaire comme un processus d’accélération, d’intensification et d’exacerbation des rapports de domination et d’exploitation systémiques. Nous avons vu la multiplicité des formes prises par les résistances populaires à l’intérieur de ces contradictions renforcées. Il y a, dans ces pratiques d’entraide et d’auto-défense, des bases concrètes et matérielles pour auto-organiser les conditions de vie quotidienne des classes exploitées et opprimées, mais aussi leur permettre de conduire elles-mêmes leurs luttes de survie vers des processus de libération réels, c’est-à-dire pour en finir avec la police, la prison et les frontières.

- Pour plus d’informations à ce sujet : https://rrb.nc/podcast/club-politique-24-04-20

- CEDH 31 Janvier 2020, J.M.B ET AUTRES c. FRANCE

- Ibid.

- Le 20 mars, dans son allocution relative à la loi de l’état d’urgence sanitaire, Nicoles Belloubet annonce des mesures de « régulations carcérales ».