AVANT-PROPOS : les articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » ne représentent pas les positions de notre tendance, mais sont publiés à titre d’information ou pour nourrir les débats d’actualités.

SOURCE : CQFD

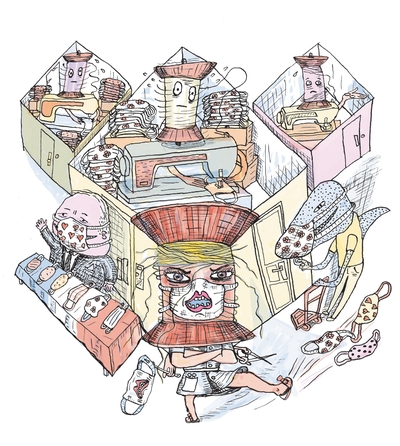

Après avoir passé plus de deux mois à confectionner masques et surblouses bénévolement, de nombreuses couturières ont pris conscience que leur élan de solidarité était en passe d’être récupéré. Des mairies qui font œuvrer des professionnelles sans les rémunérer et des entreprises qui les paient moins de 3 € de l’heure : bienvenue dans le monde merveilleux du travail gratuit au féminin, mis en lumière par la crise sanitaire.

« Je ne suis pas syndiquée, je n’ai jamais manifesté, mais là, trop c’est trop, il faut lutter ! » Au bout du fil, Christie Bellay est remontée. Costumière intermittente, elle s’est retrouvée (comme beaucoup de ses collègues) au chômage sans aucune indemnité, le jour où le tournage sur lequel elle travaillait s’est arrêté net, au début de la crise sanitaire. Quand Christie Bellay s’est rendu compte que les soignants n’étaient pas équipés pour se protéger, elle s’est spontanément mise à confectionner des masques en tissu : « Il y avait urgence, j’ai fait ce que je savais faire. » Chez les couturières, une profession composée à 95 % de femmes, la mobilisation a été aussi immédiate que massive.

Mais cet élan de solidarité a rapidement été instrumentalisé : dès le mois d’avril, les unes et les autres ont commencé à recevoir des appels téléphoniques venant de mairies qui démarchaient les couturières pour qu’elles travaillent gratuitement à la confection des fameux masques de protections dont le gouvernement venait tout juste de reconnaître l’utilité. « On a été nombreuses à prendre conscience qu’on était face à un détournement de notre élan solidaire : on nous demandait de pallier le déficit du budget des communes, le bénévolat était devenu la norme », tempête Christie Bellay.

Le 28 avril dernier, la costumière a fondé le collectif Bas les masques ! [1] avec d’autres couturières en colère, dans l’idée de créer du lien entre elles et d’offrir une vitrine à leur mécontentement : « On est quasiment toutes au chômage ; et pour celles qui ont leur propre entreprise, la réouverture des commerces ne va pas forcément suffire à les sauver. Et on nous demande de bosser gratuitement ?! », fulmine Christie Bellay. Parmi les revendications du collectif, il y a notamment l’emploi des professionnel•les indépendant •es de la couture et du costume, la réquisition des ateliers de confection des opéras et théâtres nationaux à l’arrêt, ou encore la valorisation du temps passé par les non-professionel•les à confectionner des masques en intégrant ces heures à leur compte personnel de formation. Pour Christie Bellay, l’équation est simple : « Si l’État a besoin de main-d’œuvre, qu’il nous embauche ! »

Si les couturières s’étonnent que certaines collectivités attendent d’elles qu’elles turbinent sans contrepartie financière, pour Maud Simonet, sociologue et autrice de Travail gratuit : la nouvelle exploitation [2], ce phénomène n’est pas nouveau : « Cela fait un moment que les pouvoirs publics mettent au travail une partie de la population gratuitement ou presque, à travers le bénévolat ou les services civiques. » Pour la chercheuse, « cette crise est un énorme coup de projecteur sur ce qu’on tente de souligner depuis longtemps : les femmes sont particulièrement impactées par le recours au travail gratuit, attendu d’elles notamment au nom des “valeurs”. Dans le cas des couturières, on invoque la solidarité et la citoyenneté pour leur dénier le statut de travailleuses. »

Ces propos font écho à l’analyse de Rachel Bento Canastra, une professionnelle de la confection textile qui a rejoint Bas les masques ! à sa création, tout en continuant à s’échiner bénévolement : « Le boulot gratuit qu’on nous demande aujourd’hui répond à ce qu’on attend des femmes en général : qu’elles prennent soin et protègent sans rien demander en retour. Résultat, ce sont elles qui tiennent à bout de bras une bonne partie de l’effort sanitaire du pays. »

Quitte à finir au bout du rouleau : « J’ai passé 12 heures par jour sur ma machine pendant plus de deux mois et malgré ça, j’ai ressenti de la culpabilité, j’avais l’impression de ne jamais en faire assez », se souvient Christie Bellay. La cofondatrice du collectif, qui a recueilli de nombreux témoignages, s’alarme d’ailleurs de la quantité de cas de burn-out recensés. Là encore, pour Maud Simonet, rien de nouveau sous le soleil : « Dans le travail gratuit, on trouve ces notions d’irrévocabilité et de disponibilité constante qui peuvent amener à ce genre d’état. On peine à s’arrêter, on continue le week-end, parce qu’encore une fois, on travaille au nom de valeurs, insiste la sociologue. Ces fonctionnements sont favorisés par le fait que ce travail n’est pas encadré légalement, qu’aucun horaire n’est fixé ou encore qu’il n’y a pas d’organisation syndicale. »

Pour Rachel Bento Canastra, l’histoire du métier de couturière explique aussi en partie le mépris que ces travailleuses essuient aujourd’hui : « Avant sa professionnalisation, la couture a longtemps été une tâche domestique dont on considérait qu’elle ne méritait pas salaire : c’est le point de départ de la dévalorisation de ce métier. »

Un avis partagé par Maud Simonet : « Le sujet du travail gratuit féminin a été travaillé au scalpel par les féministes qui se sont penchées il y a longtemps sur sa forme première : le travail domestique. Tant qu’on ne se sera pas attaqué à la question de la gratuité de cette forme de travail, elle continuera à se répercuter ailleurs, comme ici chez les couturières. » Le point de départ de cette lutte est simple : il consiste à affirmer que les tâches domestiques ont une valeur sur le marché du travail, qu’il s’agit de prendre en compte pour qu’elles cessent d’être invisibilisées. Ensuite, on peut soit lutter pour la rétribution de ces activités, soit refuser de faire entrer la logique marchande dans la sphère du foyer ; mais dans les deux cas, calculer ce que valent ces travaux est une manière de démontrer qu’ils sont nécessaires au fonctionnement de la société.

Parmi les figures emblématiques du combat pour la rémunération du travail domestique, il y a Silvia Federici, universitaire américaine et autrice du Capitalisme patriarcal (La Fabrique, 2019), qui publiait en 1975 un texte intitulé Wages against Housework [3]. Elle y défendait la nécessité de cette rémunération, censée notamment permettre aux femmes de faire partie intégrante de la lutte ouvrière. Jointe par téléphone, elle revient sur l’échec de cette stratégie : « Dans les années 1970, cela faisait partie des grandes revendications de la lutte féministe. Mais cette revendication a été abandonnée ensuite au profit de la lutte pour une émancipation qui devait venir en partie du travail à l’extérieur. Sauf que cette promesse d’émancipation n’a pas été complètement tenue : aujourd’hui on se rend bien compte que lorsqu’un travail effectué traditionnellement à la maison est externalisé, comme c’est le cas de la couture, généralement il n’est pas reconnu à sa juste valeur. »

Si le recours de certaines mairies au travail gratuit a servi de levier à la contestation des couturières, un deuxième élément a soufflé sur ses braises : elles se sont également rendu compte que des entreprises de la « French Tech » sous-traitaient au rabais les travaux de couture en dégainant l’argument massue de la solidarité. « Certaines boîtes ont raflé des contrats avec la mairie de Paris à qui elles peuvent vendre leurs masques au meilleur prix puisqu’elles ne paient quasiment pas la main-d’œuvre », dénonce Christie Bellay. Parmi elles, l’entreprise Boldoduc, spécialisée notamment dans la confection de textile à usage unique, installée dans la banlieue lyonnaise et dont la municipalité d’Anne Hidalgo fait partie des clients. Le 27 mars, elle a lancé la campagne « Confectionneurs solidaires ». L’idée ? Fournir tissus et patrons à des couturières chargées de réaliser l’ouvrage chez elles avant de le retourner à l’entreprise.

Rémunérées à la pièce, les petites mains touchent 40 centimes d’euro par masque. « Si tu passes dix minutes sur un masque, tu es payée 2,40 € de l’heure », se désole Rachel Bento Canastra. La société Boldoduc, qui n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations, affirme quant à elle vendre sa marchandise à prix coûtant. Pour Christie Bellay, « prix coûtant ou pas, dans le cas des entreprises qui sous-traitent, on peut parler d’exploitation. On a relocalisé l’usine à la maison, la chaîne et le salaire minimum en moins. » Une logique purement capitaliste qui n’a pas échappé à Maud Simonet. D’après elle, « on est face à une version caricaturale de l’état patriarcal néolibéral : le travail gratuit ou quasi gratuit de ces femmes est nécessaire à ce que la force de travail se reconstitue, puisque ces masques sont indispensables à la relance de l’économie ».

Pour Rachel Bento Canastra, le fait que les grandes surfaces vendent désormais des masques fabriqués par des industriels ajoute encore à l’indignité de la situation : « Je me suis sentie utilisée. Tout le monde était content qu’on soit là quand il n’y avait pas de masques pour les soignants et qu’on ne demandait pas de salaire. Mais maintenant qu’il y en a, autoriser les grandes enseignes à les vendre revient à nous dire qu’on ne sert plus à rien. » Depuis que le gouvernement a infléchi son discours sur le port du masque, il a d’ailleurs mis en place une homologation qui, si elle reste facultative pour les artisans, les désavantage clairement : « L’homologation coûte autour de 1 000 €. Tu le trouves où cet argent quand tu n’as pas de revenus depuis plus de deux mois ? », interroge Christie Bellay. Rachel Bento Canastra ne décolère pas : » Quand on te dit que le déconfinement va permettre la reprise du travail et un retour à la normale, en clair on te dit que le boulot va retourner là où il doit être : chez les industriels. »

En 1917 déjà, des couturières en lutte

« Il y a un siècle, les midinettes ont mené une lutte acharnée pour la défense de leur travail et de leurs droits. Pour moi c’est un héritage : si on ne se bat pas pour sauvegarder le peu qu’il nous reste, on les trahit. » Les midinettes [4] dont parle Rachel Bento Canastra, ce sont ces ouvrières des grandes maisons de couture françaises à l’origine d’une grève lancée au printemps 1917.

En mai de cette année-là, elles apprennent qu’en raison de la guerre qui fait diminuer les commandes, elles ne travailleront plus le samedi après-midi et que leur salaire en sera impacté. Sachant qu’outre-Manche, la demi-journée chômée de leurs consœurs n’empiète pas sur leur rémunération, les couturières françaises décident de se mobiliser pour obtenir le maintien de leur paie et réclamer une compensation de 20 sous, censée les aider à faire face à l’inflation galopante.

Parmi ces ouvrières, ce sont les couturières de chez Jenny, grande maison des Champs-Élysées, qui débrayent les premières et descendent les boulevards haussmanniens en donnant de la voix sur l’air de « La Chanson de Craonne », entonnée au front par les soldats rêvant de désertion : « Et l’on s’en fout / On f’ra la s’maine anglaise / Et l’on s’en fout / On aura nos vingt sous ! » Rapidement, la grève gagne les autres ateliers parisiens. Le 18 mai, elles sont près de 10 000 à faire le pied de grue devant la Bourse du travail.

Les midinettes finiront par obtenir gain de cause : le 11 juin 1917, la loi instituant l’instauration de la semaine de cinq jours et demi pour les ouvrières de l’industrie textile est votée, préfigurant au passage les futures conventions collectives et l’instauration de ce qui deviendra bien plus tard une conquête de taille : le week-end de deux jours.