AVANT-PROPOS : les articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » ne représentent pas les positions de notre tendance, mais sont publiés à titre d’information ou pour nourrir les débats d’actualités.

SOURCE : Orient XXI

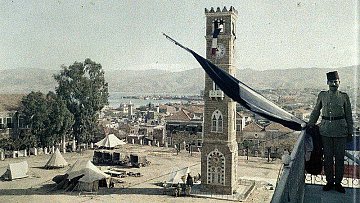

Beyrouth, 1920. — Drapeau et soldat français de l’Armée du Levant

Les peuples d’aujourd’hui ont tendance à projeter dans le passé leur existence pour ainsi définir ce que l’on appelle un « roman national », autrement dit un itinéraire historique partant du plus ancien pour aboutir à la fin de l’histoire que constitue le temps présent dans une logique d’accomplissement progressif. Il en a été ainsi des Français qui ont inventé dans la seconde moitié du XIXe siècle « nos ancêtres les Gaulois » dotés d’un certain nombre de caractères qui auraient persisté.

La question est encore plus compliquée au Proche-Orient qui a la plus longue histoire connue et dont les contours étatiques actuels ont juste un siècle. Ces contours sont encore partiellement discutés, même si ces réalités se sont solidement imposées dans les faits. Les divisions, voire les fractures de la société libanaise n’ont même pas permis de constituer un roman national et il n’existe pas de manuel scolaire accepté par l’ensemble des composantes libanaises. Il faut donc reprendre les éléments de base qui ont servi à la constitution du Grand Liban, le 1er septembre 1920.

INTÉGRATION AU MARCHÉ MONDIAL

Montagne et littoral : cette opposition de nature géographique avait jadis été mise en valeur par le grand historien Albert Hourani. Bien sûr, dans la longue Antiquité phénicienne, hellénistique et romaine, le littoral avait été doté de cités prestigieuses aux monuments imposants, mais les époques plus récentes avaient imposé la prédominance de la montagne. Le petit âge glaciaire qui commence dans la première moitié du XVIe siècle en même temps que la domination ottomane avait rendu une grande partie du littoral inhabitable en raison des inondations périodiques et de l’extension de la malaria. Certes des villes-ports demeurent actives comme Saïda, Beyrouth et Tripoli, mais les grandes concentrations de populations sont dans le réseau dense de villages souches de la Montagne (Al-Jabal) avec son agriculture savante en terrasses.

La première moitié du XIXe siècle voit à la fois l’intégration de la région au marché mondial créé et dominé par l’Europe et la fin du petit âge glaciaire. Cela se traduit par la croissance accélérée de Beyrouth qui devient l’agglomération dominante et la voie de pénétration de l’économie européenne avec la construction de la route Beyrouth-Damas doublée plus tard par une voie de chemin de fer. La Montagne, surtout dans sa partie chrétienne, développe la culture de la soie à destination des industries lyonnaises. Sa population excédentaire émigre vers les villes littorales en en modifiant les équilibres communautaires. Ainsi Beyrouth, originellement sunnite et chrétienne orthodoxe, voit émerger une importante composante maronite.

L’émigration de la montagne se dirige aussi plus loin. D’abord en Égypte où les « Syro-Libanais » (qui comprennent aussi des Palestiniens) jouent un rôle important dans l’économie et dans les professions libérales. Puis, avec la première mondialisation (dernier tiers du XIXe siècle), l’excédent se déverse en Amérique du Nord (on les appelle Syrians) et en Amérique du Sud (los Turcos). Paradoxe bien connu en Méditerranée orientale et centrale, les paysans ont à la fois une vision restreinte de leur environnement local et une vision mondiale, avec des familles installées sur plusieurs continents.

LES PREMIÈRES CONSTRUCTIONS POLITIQUES

Un empire négocie plus qu’il n’utilise la force. La montagne druzo-maronite est ainsi divisée en fermes fiscales et les fermiers sont mis sous le commandement d’un émir. L’histoire tumultueuse de cet émirat sur deux siècles et demi se comprend dans le cadre de la décentralisation ottomane. Mais, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle se constitue un proto-État sur l’axe central Acre-Galilée-Damas. Il s’effondre sous le coup d’Ibrahim Pacha qui fait à partir de l’Égypte la conquête de l’ensemble de la Syrie au début des années 1830. La fin de la domination d’Acre permet le développement de la Palestine et du Liban avec la constitution de deux axes parallèles, Jaffa-Jérusalem, Beyrouth-Damas.

La suppression de l’émirat au début des années 1840 s’accompagne de violents conflits entre Druzes qui essayent de maintenir leurs positions, et maronites en pleine expansion démographique, économique et culturelle. Dans le même temps, les Français se font les protecteurs des maronites et les Britanniques des Druzes. Le tout culmine avec les terribles affrontements de 1860 qui entraînent l’envoi d’une force française en défense des populations chrétiennes.

Une conférence internationale va régler la question. La Montagne devient un district « autonome » gouverné par un chrétien originaire d’une autre région de l’empire et nommé par commun accord entre les autorités ottomanes et les puissances européennes. Ce district bénéficie d’un statut fiscal privilégié et ses habitants sont dispensés de la conscription. Les fonctions élues ou administratives sont distribuées au prorata du poids des communautés, faisant émerger ce que l’on appellera le confessionnalisme politique.

Parallèlement, les Ottomans, après quelques hésitations, constituent une province de Beyrouth allant d’Acre à Lattaquié, isolant ainsi la province de Syrie de la mer. Toute une civilisation levantine se retrouve dans cet espace qui recoupe l’ancienne Phénicie de l’Antiquité. C’est d’ailleurs le moment où se constitue l’idéologie phéniciste, analogue au syrianisme et à l’arabisme de la même époque. Le phénicisme se fonde sur la coïncidence entre l’espace géographique et la vocation marchande du Levant avec une diaspora étendue sur plusieurs continents. À la même époque, la Grande-Bretagne se considère comme la « nouvelle Carthage ». Souvent, aux États-Unis, « Syrians » et « Phoenicians » sont utilisés de façon synonyme. L’émigration pousse ainsi à définir une identité tout autant phénicienne que libanaise.

UNE « FRANCE DU LEVANT »

Dans la Montagne comme sur le littoral, le français est devenu la langue de la modernité aussi bien pour les élites chrétiennes que musulmanes, bien que l’anglais lui fasse concurrence avec le réseau des écoles des missionnaires américains. Mais apprendre l’anglais est souvent la première étape d’une émigration vers les États-Unis tandis que les élèves des jésuites restent (sauf à aller en Égypte). Cette éblouissante réussite pousse les publicistes français à parler avec orgueil d’une « France du Levant » allant d’Alexandrie à Salonique, mais dont l’enracinement le plus fort serait dans la province de Beyrouth avec la Montagne voisine.

La protection française des chrétiens a été démontrée par l’expédition de 1860, mais, après la révolution jeune-turque de 1908, Paris cherche à élargir sa clientèle politique aux musulmans. En 1913, les puissances européennes ont reconnu à la France une primauté d’influence sur l’ensemble syrien, pouvant servir de base à un éventuel partage de l’empire ottoman, ce que Paris ne souhaite pas pour le moment.

Au même moment se développe un autonomisme arabe dont Beyrouth est l’un des foyers et un projet de renforcement de l’autonomie du Mont-Liban avec la revendication d’un accès à la mer. Ce libanisme se fonde sur un récit historique allant des Phéniciens à l’émirat de la Montagne. Les Français suivent de près ces évolutions sans chercher à les encourager. Ils sont ainsi en liaison régulière avec les contestataires de la domination ottomane, aussi bien chrétiens que musulmans.

L’IDÉE D’UNE GRANDE SYRIE

La première guerre mondiale a été terrible dans cette région du monde1. Après l’entrée en guerre de l’empire ottoman, beaucoup de notables ont exprimé sans grande précaution le souhait d’un débarquement français. La répression est terrible, avec un grand nombre de notables pendus à Beyrouth et à Damas (d’où les « places des martyrs »).

La mobilisation (seferbilik) a privé l’agriculture d’une partie de son cheptel et de ses hommes. Il n’est plus question de liaisons maritimes, et les communications terrestres sont difficiles. Une terrible famine frappe le Mont-Liban qui a perdu son autonomie. Elle fait des dizaines de milliers de victimes et les libanistes pensent alors que le futur État libanais doit comprendre la plaine de la Békaa qui dispose d’importantes ressources agricoles.

Durant les années de guerre, les décideurs français ont à l’esprit une Grande Syrie qui comprendrait un Liban autonome aux contours mal définis. Les accords dits Sykes-Picot(mai 1916) prévoient un condominium franco-britannique sur la Palestine, une région littorale allant d’Acre à la Cilicie sous gestion directe française et une Syrie intérieure sous influence française.

Les Britanniques soutiennent une révolte arabe venue du Hedjaz dont l’armée du Nord est commandée par l’émir Fayçal, fils du chérif Hussein de La Mecque. Un petit détachement français l’accompagne. À partir de 1917, les conseillers britanniques poussent Fayçal à s’emparer de la totalité de la Syrie contrairement aux accords passés avec les Français. Le 1er octobre 1918, les troupes anglo-arabes entrent à Damas. Mais dès le 7 octobre, les premières forces françaises débarquent à Beyrouth. Il est alors décidé de diviser le Proche-Orient en trois territoires occupés. Aux Britanniques, une Palestine qui comprend les sandjaks (divisions administratives de l’empire ottoman) de Naplouse et d’Acre enlevés à l’ancienne province de Beyrouth. Aux Français, le littoral jusqu’à la Cilicie. Aux Arabes, la Syrie intérieure avec la présence de garnisons britanniques.

PÉRIPÉTIES DIPLOMATIQUES

Toutes les questions politiques doivent être réglées à la conférence de la paix qui s’ouvre en janvier 1919 à Paris. Les Britanniques donnent la priorité à une délégation arabe reconnue comme représentant une puissance belligérante et dirigée par l’émir Fayçal. Une délégation de représentants de l’ancien conseil administratif du Mont-Liban part pour Paris, mais elle est interceptée en Égypte où elle est retenue pendant trois semaines par les Britanniques. Les syrianistes auront aussi le droit de s’exprimer devant la conférence.

Dès le début de la conférence de la paix, il est entendu que des mandats de la Société des Nations (SDN) remplaceront le découpage prévu en 1916. Fayçal joue alors la carte d’un mandat unique accordé aux Britanniques afin de maintenir l’unité arabe, ce qui provoque un affrontement avec les Français qui s’en tiennent à leur projet syrien comprenant un Liban autonome.

Ce qui va faire changer la perspective française est l’exigence américaine d’une consultation des populations sur le choix de la puissance mandataire. Cela conduit les Français à dépendre des libanistes qui veulent un Liban plus grand que celui de 1861 avec l’annexion du littoral et de la Békaa. L’Église maronite, patriarche en tête, prend la direction du mouvement. Ce sont les seuls à se tourner vers les Français si on ne prend pas en compte les Palestiniens, prêts à accepter une Syrie française qui mettrait fin à l’idée du « foyer national juif ».

Durant l’été 1919, les Britanniques se rendent compte que la consultation des populations serait catastrophique pour les deux puissances impériales, et que l’occupation militaire du Proche-Orient pèse trop lourd sur leurs finances mises à mal par la guerre. En septembre 1919, ils décident de ramener leurs troupes de Syrie en Palestine. Ils abandonnent ainsi Fayçal aux Français. L’intéressé, après avoir crié à la trahison, entame des négociations avec les représentants français, dont Louis Massignon. Elles aboutissent le 6 janvier 1920 à l’accord Fayçal-Clemenceau. Pendant ce temps, le général Henri Gouraud est nommé haut-commissaire.

UN ACCORD MORT-NÉ

L’émir « reconnaît l’indépendance et l’intégrité du Liban sous le mandat de la France ». Le contenu de l’accord n’est pas rendu public. Mais les nationalistes arabes qui entourent Fayçal le rejettent et entraînent ce dernier à la proclamation du royaume arabe de Syrie le 7 mars 1920. La proclamation affirme que « nous prendrons en considération tous les désirs patriotiques des Libanais relatifs à l’administration de leur contrée, dans ses limites connues avant la guerre, à condition que le Liban se tienne à l’écart de toute influence étrangère ».Cela conduit à un nouveau rapprochement entre les libanistes et les Français.

Du côté français, après le retrait de Clemenceau de la vie politique le 18 janvier 1920, le parti colonial hostile à l’accord fait tout pour qu’il ne soit pas appliqué.

En juillet 1920, l’armée française marche sur Damas et met fin au royaume arabe. Dès lors, Gouraud peut satisfaire les demandes des libanistes. Il rattache les cantons de la Bekaa à l’ancien district autonome et y ajoute Tripoli et sa région. La frontière sud est celle avec la Palestine mandataire. Le littoral est évidemment inclus, et Beyrouth devient la capitale du nouvel ensemble. Le 1er septembre 1920, Gouraud proclame la création de l’État du Grand Liban à la résidence des Pins, en présence des dignitaires libanais.

QUELLE IDENTITÉ ?

Le Grand Liban, qui deviendra la République du Liban en 1926, a eu une gestation difficile. Pendant longtemps, les Français s’en sont tenus à un projet de Syrie avec un Liban autonome aux contours non définis. Ce sont les vicissitudes diplomatiques qui les ont conduits à accepter les revendications des libanistes dont le plus ardent avocat était le patriarche maronite.

Dans ses premières années, le nouvel État a dû faire face à des difficultés majeures. La première était la difficile intégration du littoral à la Montagne avec le déplacement du pouvoir sur le littoral et Beyrouth comme capitale. Pendant un certain temps, les montagnards avaient voulu conserver leurs privilèges, en particulier fiscaux, obtenus à l’époque ottomane. Tripoli et sa région se définissaient plus comme syriennes que comme libanaises et le faisaient savoir. Le Liban-Sud chiite n’était pas mécontent d’échapper à une domination sunnite, mais l’écart de niveau de vie avec les régions chrétiennes était considérable.

Assez tôt les chrétiens se sont rendu compte qu’ils risqueraient rapidement de ne plus être majoritaires, et une partie d’entre eux voulaient un « petit Liban » sans Tripoli et sans le sud. Le problème essentiel était la nécessité de constituer une identité libanaise au-delà des clivages confessionnels. Les premiers idéologues ont utilisé dans ce sens le phénicisme, mais il a été rapidement considéré comme un rejet de l’arabisme. Néanmoins, une personnalité libanaise distincte s’est progressivement constituée dans le siècle qui a suivi. Mais ceci est une autre histoire.

Henry Laurens

Agrégé d’histoire et diplômé d’arabe littéraire de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), Henry Laurens est depuis 2004 professeur au Collège de France, où il est titulaire de la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe.